IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

aapsky/iStock

地球温暖化の予測には気候モデルが使われる。今回IPCCで用いられたのはCMIP6と呼ばれる第6世代のモデル群だ。

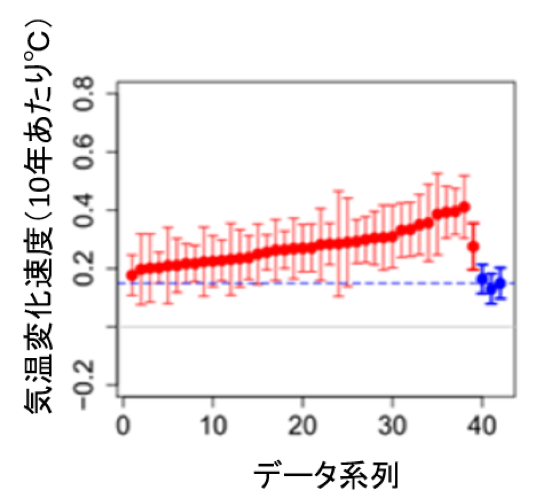

ところがこの第6世代、CO2を増やすと気温が上昇しすぎる、という問題点が指摘されていた。つまり過去について、CO2濃度をインプットすると、ほとんどのモデルの気温の計算値が観測値よりも高くなる傾向があった(図1:更に詳しくは拙著「地球温暖化のファクトフルネス」を参照)。第6世代モデルの計算結果は熱くなり過ぎて観測値を再現できない、という問題点はサイエンス記事でも指摘されていた。

図1 気温変化速度の比較。赤はモデル計算値、青は観測値。気温は地球全体の地表から高度9000メートルまでの平均値。

出典:McKitrick & Christy, 2020

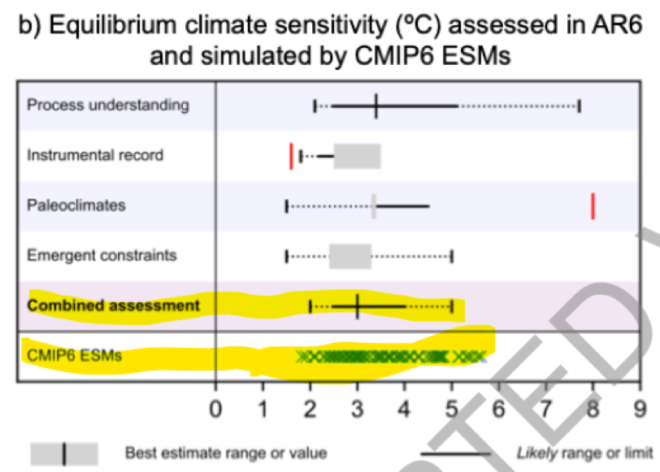

このことは、今回のIPCC報告を見ても解る。図2は、要約にある図で、気候感度(=CO2濃度を倍増した場合の地球の気温上昇)を示したものだ。黄色ハイライトした部分は、Combined Assessment となっており、これが今回のIPCC報告で提示された数値で、ベスト推計で3℃、不確実性の幅はだいたい2.5℃から4℃となっている。この数字は頻繁に報道されている。

けれども、その下のCMIP6 ESMsという第6世代の計算結果を見ると、だいぶばらついていて、上限とされた4℃を大きく上回っているものも多い。

これは重大だ。

なぜなら、地球温暖化による熱波、豪雨や農業被害などの計算に、これらの気候モデル計算の結果が使われているからだ。

図2 AR6とCMIP6 ESMでシミュレーションされた気候感度

従って、どのような被害予測の計算であれ、その前提となっている気候モデルについて、よくよく検証しないといけない。もし過去もろくに再現できない、「熱すぎる」気候モデルであれば、研究者には気の毒だが論文はゴミ箱行きだ。ゆめゆめ、政策判断には使えない。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点④」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)非在来型ウランと核燃料サイクル アゴラ研究所、池田信夫氏の論考です。もんじゅは廃炉の方向のようですが核燃料

-

1. 寒冷化から温暖化への変節 地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。

-

福島の原発事故以来、放射能への健康への影響、とくに飲食による内部被曝に不安を訴える人が増えています。現状では、ほとんど問題にする必要はありません。

-

今年7月から実施される「再生可能エネルギー全量買取制度」で、経済産業省の「調達価格等算定委員会」は太陽光発電の買取価格を「1キロワット(kw)時あたり42円」という案を出し、6月1日までパブコメが募集される。これは、最近悪名高くなった電力会社の「総括原価方式」と同様、太陽光の電力事業会社の利ザヤを保証する制度である。この買取価格が適正であれば問題ないが、そうとは言えない状況が世界の太陽電池市場で起きている。

-

「いまや太陽光発電や風力発電が一番安い」というフェイクニュースがよく流れている。だが実際のところ、風力発電を大量に導入しているイギリスでは電気代の上昇が止まらない。 英国のシンクタンクGWPFの報告によると、イギリスの再

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで筆者は日本の水素政策を散々こき下ろし、そのついでに「水素を燃やすのが勿体ないならば、その水素を原料に大量のエネルギーを使って合成するアンモニアを燃やすのは更に勿体ない、

-

ついに出始めました。ニュージーランド航空が2030年のCO2削減目標を撤回したそうです。 ニュージーランド航空、航空機納入の遅れを理由に2030年の炭素排出削減目標を撤回 大手航空会社として初めて気候変動対策を撤回したが

-

国連のグレーテス事務局長が、7月28日にもはや地球は温暖化どころか〝地球沸騰化の時代が到来した〟と世界に向けて吠えた。 同じ日、お笑いグループ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔氏がX(ツイッター)上で吠えた。 村本氏の出

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間