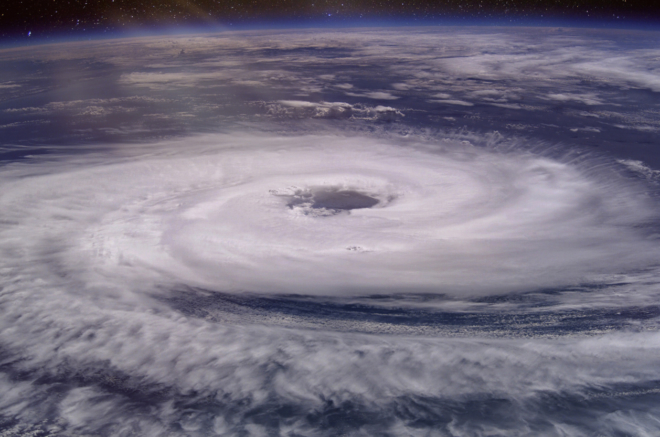

防災投資がハリケーンからルイジアナを守った

Elen11/iStock

ハリケーン・アイダがルイジアナ州を襲ったが、16年前のハリケーン・カトリーナのような災害は起きなかった。防災投資が奏功したのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で簡潔にまとめている。

ハリケーン・アイダは日曜日、カテゴリー4(米国のカテゴリーは1から5に分けられており、カテゴリー4は上から2つ目)のハリケーンとしてルイジアナに上陸し、強い暴風雨をもたらした。

だが16年前のハリケーン・カトリーナのように、高潮がニューオリンズの堤防を破壊し、町を水没させることは無かった。カトリーナは、上陸時にはカテゴリー3であり1ランク弱いハリケーンであったに過ぎないが、約2,000人の死者と推定1,250億ドルの損害を出した。

今回ルイジアナ州が救われたのは、州政府と連邦政府がその後145億ドルを投じて、防潮堤、堤防、排水システムを強化したおかげだった。いくらかの浸水はあったが、ニューオリンズでは堤防の決壊などによる重大な被災は無かった。

環境運動家やメディアはすぐにハリケーンを地球温暖化のせいにするが、これはあたらない。ハリケーンは統計的には増えてもいないし強くなってもいない。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)でもハリケーンに明確なトレンドは観測されてないとしている。台風も同様だ。

さて思い返せば、日本でも、カスリーン台風の再来であった東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)の豪雨から東京を守ったのは、八ッ場ダムなどの防災投資だった。

その一方で、数十兆円をかけて日本のCO2を2050年にゼロにしても豪雨は1ミリも減らない。

地球温暖化があってもなくても、強い台風やハリケーンは何時かやってくる。大事なのは防災にきちんと投資しておくことだ。

■

関連記事

-

化石賞というのはCOP期間中、国際環境NGOが温暖化防止に後ろ向きな主張、行動をした国をCOP期間中、毎日選定し、不名誉な意味で「表彰」するイベントである。 「化石賞」の授賞式は、毎日夜6時頃、会場の一角で行われる。会場

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

-

EUと自然エネルギー EUは、パリ協定以降、太陽光や風力などの自然エネルギーを普及させようと脱炭素運動を展開している。石炭は悪者であるとして石炭火力の停止を叫び、天然ガスについてはCO2排出量が少ないという理由で、当面の

-

トリチウムを大気や海に放出する場合の安全性については、処理水取り扱いに関する小委員会報告書で、仮にタンクに貯蔵中の全量相当のトリチウムを毎年放出し続けた場合でも、公衆の被ばくは日本人の自然界からの年間被ばくの千分の一以下

-

東京都が「カーボンハーフ」を掲げている(次々とカタカナのキャッチフレーズばかり増えるのは困ったものだ)。「2030年までCO2を半減する」という計画だ。ではこれで、いったいどのぐらい気温が下がり、大雨の雨量が減るのか、計

-

私は翻訳を仕事にしている主婦だ。そうした「普通の人」がはじめた取り組み「福島おうえん勉強会・ふくしまの話を聞こう」第一回、第二回を紹介したい。

-

東京大学公共政策大学院教授の関啓一郎氏に、「電力・通信融合:E&Cの時代へ — 通信は電力市場へ、電力は通信融合に攻め込めもう!」というコラムを寄稿いただきました。関教授は、総務官僚として日本の情報通信の自由化や政策作成にかかわったあとに、学会に転身しました。

-

第7次エネルギー基本計画の政府検討が始まった。 呆れたことに、グリーントランスフォーメーション(GX)の下にエネルギー基本計画を置いている。つまり脱炭素を安全保障と経済より優先する訳だ。そして、GXさえすれば安全保障と経

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間