太陽光発電等のために電気代は事実上5割増しになっている

vchal/iStock

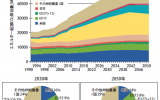

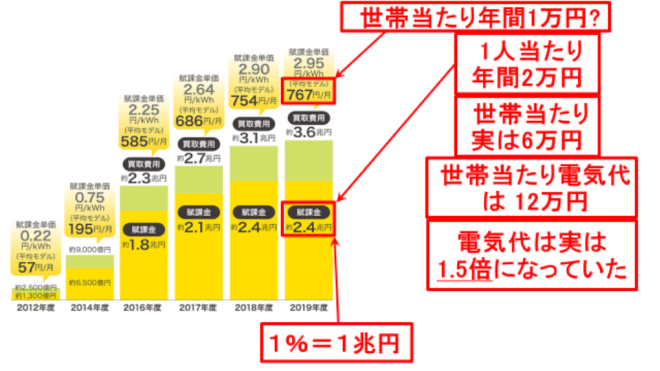

割高な太陽光発電等を買い取るために、日本の電気料金には「再生可能エネルギー賦課金」が上乗せされて徴収されている(図)。

この金額は年々増え続け、世帯あたりで年間1万円に達した注1)。

これでも結構大きいが、じつは、氷山の一角に過ぎない。

前回書いたように、賦課金の総額は2020年度には年間2.4兆円に達している。日本の人口を1.3億人とすると、一人あたり約2万円となるので、世帯の人数を3人とすれば年間約6万円に達する。

家庭の電気料金は総務省家計調査によると3人世帯であれば毎月1万円程度注2)、つまり年間12万円程度だから、事実上、電気料金は、再生可能エネルギー推進のために、すでに5割増しになっている。

図 再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移。出典:資源エネルギー庁(注3)

赤は筆者による加筆。

ではここで計算した6万円と1万円の差額である5万円はどうなっているのか? これは企業が支払っている。けれども、その分人々の給料が下がったり、物価が上がったりしているので、結局は国民の家計が負担している。

太陽光発電などの賦課金だけで、すでに国民は世帯あたり年間6万円も負担しているのだ。

このことを知る国民は少ない。

政府やメディアは負担の現状についてきちんと国民に説明すべきである。

■

注1)FIT賦課金、世帯当たり年間1万円超に。脱炭素化へ問われる覚悟、電気新聞ウェブサイト

https://www.denkishimbun.com/sp/116990

注2)【2021年最新版】一般家庭の電気代、平均額っていくら? 電力・ガス比較サイト エネチェンジ https://enechange.jp/articles/average-of-family

注3)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

■

関連記事

-

今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。

-

震災から10ヶ月も経った今も、“放射線パニック“は収まるどころか、深刻さを増しているようである。涙ながらに危険を訴える学者、安全ばかり強調する医師など、専門家の立場も様々である。原発には利権がからむという“常識”もあってか、専門家の意見に対しても、多くの国民が懐疑的になっており、私なども、東電とも政府とも関係がないのに、すっかり、“御用学者”のレッテルを貼られる始末である。しかし、なぜ被ばくの影響について、専門家の意見がこれほど分かれるのであろうか?

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「カーボンニュートラルは実現できるのか」です。 政府は「2050年カーボンニュートラル」を目標とする「グリーン成長戦略」を打ち出しました。これには毎年数十兆

-

ICRP勧告111「原子力事故または放射線緊急事態後における長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」(社団法人日本アイソトープ協会による日本語訳、原典:英文)という文章がある。これは日本政府の放射線防護対策の作成で参考にされた重要な文章だ。そのポイントをまとめた。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 縄文時代は「縄文海進期」と言われ、日本では今

-

政府エネルギー・環境会議から9月14日に発表された「革新的エネルギー・環境戦略」は2030年代に原子力発電ゼロを目指すものであるが、その中味は矛盾に満ちた、現実からかけ離れたものであり、国家のエネルギー計画と呼ぶには余りに未熟である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間