「1%=1兆円」― CO2を1%減らすためには1兆円掛かる

MicroStockHub/iStock

日本は「固定価格買取制度」によって太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入をしてきた。

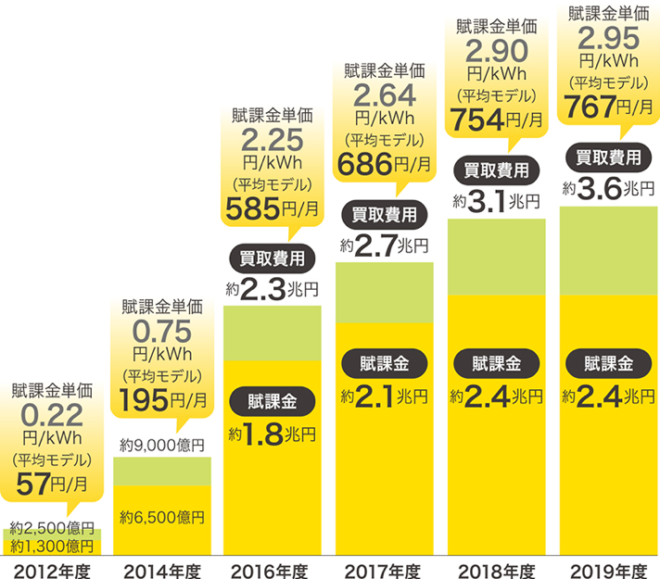

同制度では、割高な太陽光発電等を買い取るために、電気料金に「賦課金」を上乗せして徴収してきた(図1)。

この賦課金は年間2.4兆円に達している。他方で同制度によるCO2の削減量は日本全体の2.5%である。

つまり、1%のCO2削減のために1兆円が掛かっている。

「1%イコール1兆円」というのは覚えやすいので、ぜひ記憶して頂きたい。

以下、詳しく計算を紹介しよう。

図 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移

出典:資源エネルギー庁 (注1)

固定価格買取制度では幾ら費用が掛かり、どれだけのCO2削減効果があったか計算してみよう。

まず費用であるが、賦課金は図1のように、年間2.4兆円に上っている。

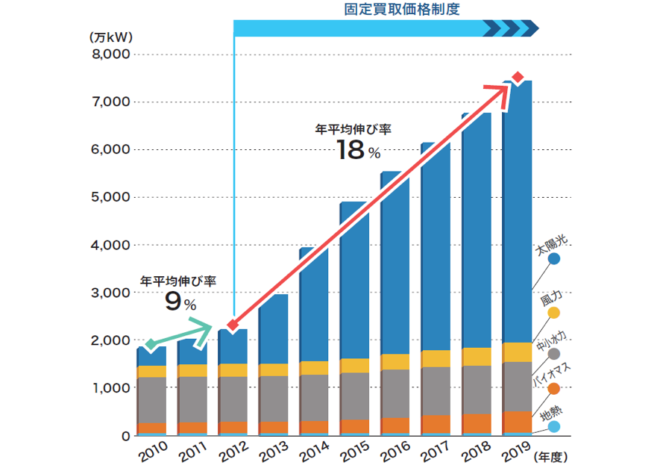

この賦課金を用いて、同制度のもとで大幅に再生可能エネルギーの発電設備容量は増加した(図2)。

図 2 固定価格買取制度による太陽光発電等の導入量

出典:資源エネルギー庁 (注2)

以下では、これによるCO2削減効果を計算する。

2012年から2019年までの再エネ発電量の増加を全て固定価格買取制度によるものとみなそう。

2012年から2019年までの再エネ(水力、太陽光、風力、地熱、バイオマス)発電電力量の増分は778億kWhで、これは2019年の日本の発電電力量の7.60%を占めていた注3)。

もしもこの再生可能エネルギーの導入がなければ他の発電が比例的に増えていたと考えると、固定価格買取制度は日本の発電部門のCO2を7.60%だけ削減したことになる。

では、これは日本の温室効果ガス排出量をどれだけ減らしたのだろうか。

日本の温室効果ガス排出量は2019年に12.12億トンだった注4)。

これに対して、発電部門のCO2排出量は3.96億トンで、日本の温室効果ガス排出量の32.6%だった注5)。

以上から、固定価格買取制度によるCO2削減量は、日本全体の温室効果ガス排出量のうち7.60%×32.6%=2.48%だった、という計算になる。

2.4兆円の賦課金で2.48%のCO2削減なので、1%の削減あたり約1兆円がかかっている、と言う計算になる。

なお、以上の計算についてさらに詳しくは別途「研究ノート」にまとめてあるので参照されたい注6)。

注1)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

注2)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

注3)発電電力量の推移。令和元年度(2019年度)におけるエネルギー需給実績(確報) 令和3年4月資源エネルギー庁総務課戦略企画室

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/honbun2019fyr2.pdf

注4)国立環境研究所 2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20210413/20210413.html

注5)国立環境研究所 日本の温室効果ガス排出量データ(部分)

https://www.nies.go.jp/gio/aboutghg/index.html

注6)杉山大志、「研究ノート 1%=1兆円――固定価格買取制度の費用対効果」

https://cigs.canon/article/20210707_6021.html

■

関連記事

-

去る4月16日に日本経済団体連合会、いわゆる経団連から「日本を支える電力システムを再構築する」と題する提言が発表された。 本稿では同提言の内容を簡単に紹介しつつ、「再エネ業界としてこの提言をどう受け止めるべきか」というこ

-

アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。

-

国際エネルギー機関の報告書「2050年実質ゼロ」が、世界的に大きく報道されている。 この報告書は11 月に英国グラスゴーで開催される国連気候会議(COP26 )に向けての段階的な戦略の一部になっている。 IEAの意図は今

-

小型モジュラー炉(Small Modular Reactor)は最近何かと人気が高い。とりわけ3•11つまり福島第一原子力発電所事故後の日本においては、一向に進まない新増設・リプレースのあたかも救世主のような扱いもされて

-

経済産業省において10月15日、10月28日、と立て続けに再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下「再エネ主力電源小委」)が開催され、ポストFITの制度のあり方について議論がなされた。今回はそのうち10月15日

-

中国の研究グループの発表によると、約8000年から5000年前までは、北京付近は暖かかった。 推計によると、1月の平均気温は現在より7.7℃も高く、年平均気温も3.5℃も高かった。 分析されたのは白洋淀(Baiyangd

-

今、世の中で流行っているSDGs(Sustainable Development Goals)を推進する一環として、教育の面からこれをサポートするESD(Education for Sustainable Develop

-

原子力問題のアキレス腱は、バックエンド(使用済核燃料への対応)にあると言われて久しい。実際、高レベル放射性廃棄物の最終処分地は決まっておらず、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」はトラブル続きであり、六ヶ所再処理工場もガラス固化体製造工程の不具合等によって竣工が延期に延期を重ねてきている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間