日本の原子力水素に未来はあるのか

Leestat/iStodck

そもそも原子力水素とは何か

原子力水素とは、原子力をエネルギー源として製造される水素のことをいう。2050カーボンニュートラル実現のためには運輸、産業、果ては発電においても水素を利用することがキーポイントなるといわれている。

水素は石油のような天然資源としては存在しないので、現在は主に天然ガスなどの化石燃料を高温蒸気で改質(Steam Methane Reforming: SMR法)して作られている。この場合、二酸化炭素の発生を伴うのでカーボンフリーではない。

再生可能エネルギー(風力や太陽光)や原子力によって水素が製造できれば、事実上カーボンフリーの水素が得られる。自然エネルギーは天候に左右されるが、原子力は安定的な水素製造が可能な点でメリットが大きい。

水素需要と経済性

現在の年間水素需要は、全世界で7500万トンである。これはもっぱら製造業で利用されている。今後は、運輸および発電部門の需要が著しく伸張する。2050年の需要予測は、民生つまり地域や建物の暖房などに2100万トン〜5300万トン、発電に600万トン〜2億2000万トン、産業用に3700万〜1億2000万トン、そして運輸に1億2000万トン〜3億トンとなっている注1)。総計では最大約7億トンで、現在需要の約10倍である。

国際エネルギー機関(IEA)によれば、SMR法による水素製造コストは1kgあたり0.9〜1.8ドル程度とされている。二酸化炭素の回収・利用システム(CCUS)のコストを含めると、1.5倍程度になる。

太陽光や風力の再生可能エネルギーによる水素製造コストは、現在1kgあたり5ドル程度とされているが、将来的にはその半額以下になるという見込みもある。

これに対して、原子力水素はいくつかの製造方式にもよるが、2.5ドル〜3ドル/kgである。

図1 トヨタ MIRAI ©️トヨタ

原子力水素

原子力水素の製造には主に3つの方法がある。アルカリ電解法、固体高分子電解(Polymer Electrolyte Membrane: PEM)法、そして高温蒸気電解(High-Temperature Steam Electrolysis: HTSE)法である。これらはいずれも電気分解法である。この他に、日本が特に力を入れて来て、世界をリードしている熱化学方式によるI-S法もある。これは1000℃近い高温のもとで、ヨウ素(I)と硫黄(S)を触媒のように利用して化学反応を促進させて水を水素と酸素に分解する方式である。高温ガス炉を利用する。

アルカリ電解法は中学校の理科実験でおなじみである。このアルカリ電解法とPEM法は60から80℃程度の温度のもとで行われる。他方、HTSE法は650〜1000℃程度である。I-S 法同様に高温ガス炉の出番である。

各方式のメリットとデメリットはどうだろうか。

アルカリ電解法は確立した技術だが、効率つまりコストが劣る。PEM法は燃料電池の逆過程を利用する。アルカリ電解法に比べてコンパクトなシステムになるが高価である。HTSE法は固体酸化物電解セルを用いるが、600℃以上の高温での耐性が大きな課題であり、まだ商業化に至っていない。ちなみにI-S法も実験室レベルの技術的実証段階である。

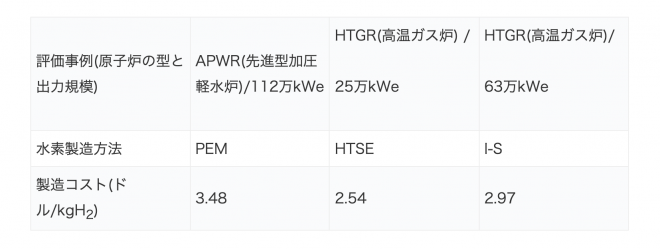

国際原子力機関(IAEA)は2018年に原子力水素の総合的評価を実施した。その中で製造コストに関しては、表1の結果を示した。

今後実用化に向けての課題は少なくないが、高温ガス炉(High Temperature Gas-cooled Reactor: HTGR)を利用したHTSE法およびI-S法にアドバンテージがあるという結果である。

表1 各種方式によるコスト比較(IAEA TECDOC1869, 2018 より)

日本の現状と課題

原子力水素に関しては、フランス、米国、カナダがその研究開発を意欲的に進めている。

わが国は、高温ガス炉の実験炉を世界に先駆けて開発し、茨城県大洗町で稼働していた。しかし、3.11以降停止したままである。I-S法についても成果があげられつつあったが、この10年間は進展が止まったままである。このままでは、原子力水素に関して、諸外国の後塵を拝することになる。加えて高温ガス炉の開発では、中国が急追しもはやわが国を追い越さんとしている注2)。

第6次エネルギー基本計画では、相変わらず原子力への依存度を可能な限り削減するという文言が残された。

2050年カーボンニュートラルに向けては、水素の大量製造・利用は避けて通れない道である。

600℃以上の高温領域での原子力水素製造の実用化に、今後各国がしのぎを削る。そのためには、原子力とりわけ高温ガス炉の果たす役割が大きい。

勝負はこの先10年だと見ている。

このままでは、日本は世界の水素エネルギー市場で遅れを取ることになるのは必定である。

これまで日本が世界をリードして研究開発して来た高温ガス炉およびI-S法の実績を見殺しにするわけにはいかない。新たな政治のイニシャティブが日本の原子力の復活を目指すべき時が来ている。

注1) https://about.bnef.com/new-energy-outlook-2020/

注2) https://www.jaif.or.jp/journal/oversea/5292.html

関連記事

-

IPCCの報告が昨年8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 米国オバマ政権の科学次官を務めたスティーブ・クーニンの講

-

2022年11月にChatGPTが発表されてから2年と数か月、この間に生成AIはさらに発展し続けている。生成AIの登場で、Microsoft、Google、Amazon、Metaなどの大手テック企業が、2022~2023

-

地球温暖化による海面上昇ということが言われている。 だが伊豆半島についての産業総合研究所らの調査では、地盤が隆起してきたので、相対的に言って海面は下降してきたことが示された。 プレスリリースに詳しい説明がある。 大正関東

-

(前回:温暖化問題に関するG7、G20、BRICSのメッセージ①) 新興国・途上国の本音が盛り込まれたBRICS共同声明 新興国の本音がはっきりわかるのは10月23日にロシア・カザンで開催されたBRICS首脳声明である。

-

今、世の中で流行っているSDGs(Sustainable Development Goals)を推進する一環として、教育の面からこれをサポートするESD(Education for Sustainable Develop

-

原子力規制委員会により昨年7月に制定された「新規制基準」に対する適合性審査が、先行する4社6原発についてようやく大詰めを迎えている。残されている大きな問題は地震と津波への適合性審査であり、夏までに原子力規制庁での審査が終わる見通しが出てきた。報道によれば、九州電力川内原発(鹿児島県)が優先審査の対象となっている。

-

エジプトで開催されていたCOP27が終了した。報道を見ると、どれも「途上国を支援する基金が出来た」となっている。 COP27閉幕 “画期的合意” 被害の途上国支援の基金創設へ(NHK) けれども、事の重大さを全く分かって

-

9月11日に日本学術会議が原子力委員会の審議依頼に応じて発表した「高レベル放射性廃棄物の処分について」という報告書は「政府の進めている地層処分に科学者が待ったをかけた」と話題になったが、その内容には疑問が多い。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間