太陽光大量導入は国富流出とESG批判を招く?

7月21日、政府の基本政策分科会に次期エネルギー基本計画の素案が提示された。そこで示された2030年のエネルギーミックスでは、驚いたことに太陽光、風力などの再エネの比率が36~38%と、現行(19年実績)の18%からほぼ倍増させることが示唆されている。発電電力量で見ても、19年実績の1853億KWhから3300~3500億KWhと、1440億KWhも増やすことになっており、これは100万KWの原発約20基分(2GW)に相当する。

政府の再エネ大量導入・次世代ネットワーク小委員会では、2030年の再エネ導入ポテンシャルとして、FIT既認可未稼働の再エネが稼働し、さらに「適地が減少している中で政策努力を継続し足元のペースを継続」した場合の2030年の導入見込み量を示しているが、そこでは発電電力量として2707億KWh(努力継続ケース)が示されている。今回はこれに太陽光、風力などの導入促進を強化することで、3126億KWh(政策強化ケース)までつみあげ、さらに「責任省庁による施策の具体化・強化を前提に、その効果が具体化した場合の野心的なもの」として200~400億KWhの追加導入を見込むとして、ようやく3300~3500億KWh(エネ基素案)という数字にたどり着いている。

Jenson/iStock

再エネの導入拡大といっても、2030年まで残すところ9年しかない中で、環境アセスや建設工事に長期間を要する風力や地熱の急激な導入拡大は期待できず、実質的に導入拡大の可否を握るのは太陽光発電である。政府の示した案では、太陽光の発電容量は19年実績の55.8GWから、努力継続ケースで87.6GWへと31.8GW拡大し、さらに政策強化ケースでは100GWへと新設が必要な容量が44.2GWとなっている。エネ基素案ではさらに再エネ発電量を200~400億KWhを積み増すことになっているが、既述のように9年間で即戦力として拡大できるのは実質的に太陽光に限られるため、これを実現するためにさらに太陽光を16~32GW新設する必要がある。合計すると今回のエネルギー基本計画の素案では今後9年間で60~76GWもの太陽光を新設することを想定しているのである。

これだけ大量の太陽光パネルを短期間で導入することについては、その実現性について様々な疑念や懸念が指摘されている。既に政府資料の中でも、再エネのFIT買取り費用について、20年度の3.8兆円が約6兆円へと拡大することが示唆されており、現状で3.36円/KWhのFIT賦課金負担(平均的世帯の負担額が年間約1万円)が倍増近く拡大することが懸念される。電気料金上昇圧力は、このFIT賦課金の負担増だけでなく、自然変動電源を大量に入れることに伴う系統安定化費用や、送電線増強費用なども上乗せされることになるが、最終的に国民や企業が負担することになる電気料金がどれだけ上昇することになるかについて、政府の素案では具体的に示されていない。また太陽光パネルの設置場所についても、平地の少ない日本の国土に既に面積当たり世界一太陽光パネルを設置している中、さらに設置拡大を続けることについて、山林を切り開いて設置することによる環境破壊や土砂災害への懸念、さらには寿命を迎えたパネルの大量廃棄問題への懸念が高まっている。ちなみに新設する76GW の太陽光設置に要する面積は約760㎢であり、東京23区(638㎢)に全面的に敷き詰めても足りない計算となる。政府はこの素案を最終的な基本計画にまとめていく中で、そうした懸念に真摯に向き合って、国民に対してそのメリットとデメリットについてわかりやすく説明する必要がある。

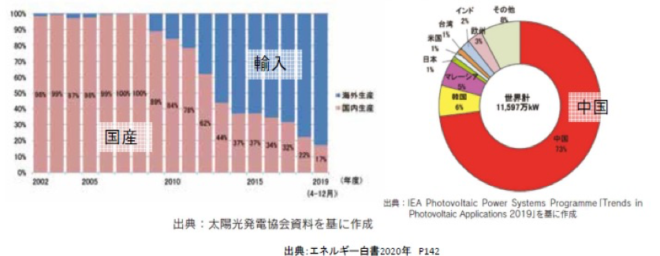

こうした課題に加え、筆者がここで指摘したいのは、太陽光をこれだけ大量に短期に導入することが引き起こす国富の流出とESG上の懸念という問題である。太陽光発電に使われるパネル製造では2000年代初頭までは日本企業が世界をリードしており、国内に設置されるパネルもほぼ国産パネルで占められていた。しかし2000年代後半に入ると急激に輸入パネルの比重が高まり、同時にパナソニックやシャープなど国産メーカーが国内生産から撤退し、現状では国内太陽光投資の8割以上を輸入パネルが占めるようになっている。世界的に見ても太陽光パネルの生産シェアの73%が、中国によって占められており、これに韓国、マレーシアを加えると84%がこの3か国で製造されている。政府の調達価格算定委員会の最新のデータによると、太陽光パネルの調達価格は1KW あたり12万円となっており、仮にこの価格で上記に示した新設分60~76GWのパネルを調達すると、輸入比率を現状の8割としても5.8~7.3兆円の太陽光パネルを中国等から調達する必要がある。日本の再エネ拡大政策は、中国企業に儲けさせながら日本の電気料金を上げていく結果をもたらすことになる。果たしてこれが環境と経済成長の両立に繋がると言えるのだろうか?

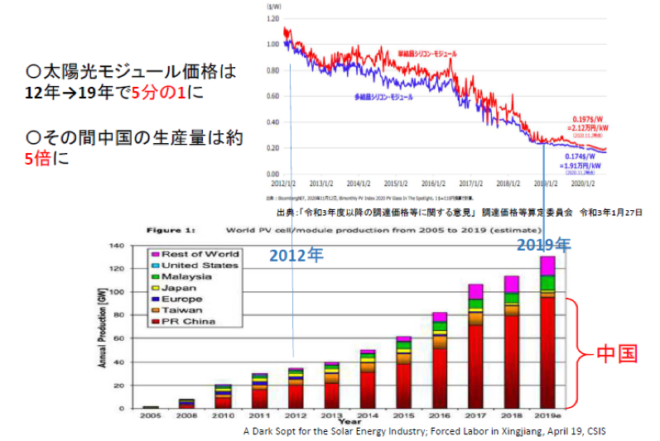

一方でその中国に目を向けると、太陽光パネルの生産は12年から19年の7年間で約5倍に拡大する中で、太陽光パネル(モジュール)の国際価格も5分の1へと大きく低下している。中国製パネルの大量生産、大量供給により国際価格は暴落し、日本メーカーは撤退に追い込まれた。再エネ推進派の人たちは「もはや太陽光は石炭火力発電より安くなった」と主張しているが、それはこの中国による大量生産によってもたらされているのである。

しかし物事には光と影があるように、この中国製太陽光の価格低下が何によってもたらされているかについては慎重に見極める必要があり、実際、中国の太陽光産業の実態を精査した欧米の研究機関が、今年に入ってから相次いて警笛を鳴らし始めているのである。英シェフィールド・ハラン大学の調査(”In Broad Daylight” May 2021)によれば、太陽光パネルの主要素材である多結晶シリコンの生産で、中国は世界シェアの8割を占めており、中でも世界の太陽光で使われている多結晶シリコンの45%が新疆ウイグル自治区で生産されているという。この多結晶シリコンの、新彊ウイグル自治区における低コスト大量生産が、中国製パネルの価格低下をもたらし、世界的な普及とシェア拡大に貢献しているのだが、その低コスト生産の背景にある大きく2つの要因が、同地区の強制労働と産軍共同体が関与して建設、運営されている工業団地への石炭火力発電による極めて安価な電力供給体制にあるという。

後者の安価な石炭火力電源を用いて製造されたシリコンを原料として使った太陽電池について、LCA評価を行うと、Scope2、3の排出量分だけ発電される再エネ電力によるCO2削減効果が低下してしまう。硅石から高純度の多結晶シリコンを作る精錬プロセスは典型的な電力多消費プロセスであり(と同時に、製品シリコンを特殊な工具で破砕するプロセスを人手に依存するため労働集約プロセスでもある)、従来は自家発水力等の安価な電源を持つ欧州企業などが生産してきたものであるが、この石炭火力に依存する中国製シリコンを使った太陽光パネルの環境メリットは大きく削がれる懸念がある。

いま一つの問題である、新彊ウイグル自治区の強制労働による人件費抑制は、既に米国で政府への影響力を持つワシントンのCSIS(国際戦略問題研究所)が4月に“A Dark Spot for the Solar Energy Industry”というレポートを発表し、警笛を鳴らしはじめており、その影響を受けてか、バイデン政権は6月に入って、新疆ウイグル自治区製のシリコンを用いた太陽光パネルの輸入の禁止に踏み切った。世界シェアの45%を占める中国製シリコンを使わないパネルのみで太陽光普及を進めることによるコストアップは今後顕在化してくるだろう。

こうした状況の中で、日本は今後どう対応していくのか?中国製、特に新彊ウイグル製シリコンを用いた中国製パネルに6兆円も支払って60GW余りものパネルを購入することの是非については、国際的な人権問題となりかねず、さらにはそうしたパネルを輸入して再エネ投資を行う企業に対しては、既に繊維産業で顕在化しているようにESG経営上、国際的な批判の矢面に立たされるリスクの可能性がある。多結晶シリコンの調達先を変更しようとしても、その生産プロセスは巨大な電気化学・精錬工場であり、かつ電気代が安い立地しか生産に適さないことから、皮肉なことに再エネ普及で電気代が高騰を続ける日本国内でシリコン生産に踏み切る企業は期待できない。海外立地にしても2030年までという短期間で大規模な代替工場を建設して稼働させるのは困難だろう。今般政府の示した再エネ拡大政策には、この太陽光パネル向けシリコンの供給上の制約という課題が立ちはだかる可能性が持ち上がってきているのである。

関連記事

-

はじめに 映画「Fukushima 50」を観た。現場にいた人たちがフクシマ・フィフティと呼ばれて英雄視されていたことは知っていたが、どんなことをしていたのかはもちろんこの映画を観るまで知らなかった。 中でも胸を打ったの

-

日本の電力料金は高い、とよく言われる。実際のところどの程度の差があるのか。昨年8月に経済産業省資源エネルギー庁がHPに掲載した資料によれば、為替レート換算、購買力平価換算とも2000年時点では、日本の電力料金は住宅用・産業用とも他国と比較して非常に高かった。

-

9月11日に日本学術会議が原子力委員会の審議依頼に応じて発表した「高レベル放射性廃棄物の処分について」という報告書は「政府の進めている地層処分に科学者が待ったをかけた」と話題になったが、その内容には疑問が多い。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑳では、「政策決定者向け要約」の書きぶりが針小棒大に

-

北朝鮮が核実験を行う意向を、1月28日現在で示しています。この実験内容について、東京工業大学の澤田哲生助教に解説いただきました。

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

池田信夫アゴラ研究所所長の映像コラム。日本原電の敦賀2号機に活断層があると認定した原子力規制委員会の行動を批判。

-

福島原発の事故により、事故直前(2010年度)に、国内電力供給の25% を占めていた原発電力の殆どが一時的に供給を停止している。現在、安全性の確認後の原発がどの程度、再稼動を許可されるかは不明であるが、現状の日本経済の窮状を考えるとき、いままで、国民の生活と産業を支えてきた原発電力の代替として輸入される化石燃料は、できるだけ安価なものが選ばれなければならない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間