米国で起こったヒートドームは気象現象

Marc Bruxelle/iStock

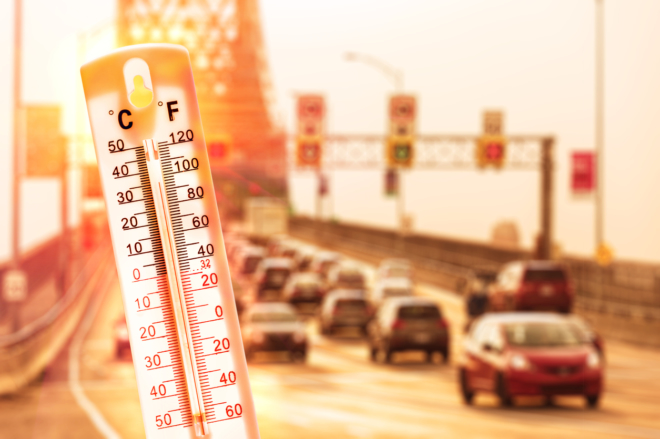

2021年6月末、北米大陸の太平洋岸北西部で40℃を超える熱波が発生した。カナダのリットンでは6月27日に46.6℃を記録し、カナダでの過去最高気温を84年ぶりに更新した。また、米国オレゴン州のポートランドでも6月28日に46.7℃の日最高気温が観測され、記録的な高温であったという。

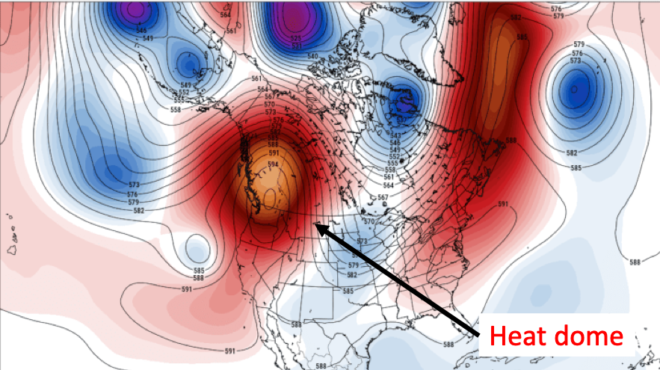

図1 気象シミュレーションによる2021年6月27日の太平洋岸北西部における500mb等圧面高度偏差の計算結果 (Anthony Watts氏によるPivotal Weatherの引用)

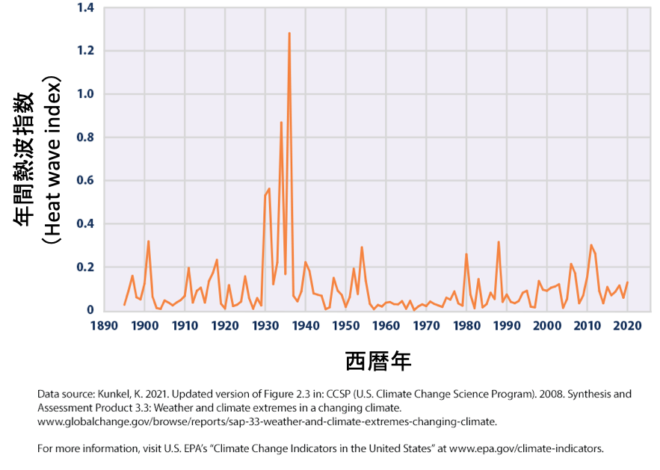

記録的といっても、米国の地上気温データは高々150年あまりしかなく、そして「極値統計学」に基づいて考えれば、それほど驚くことではない。実際に過去125年間の米国での「熱波指数」のデータを眺めてみると、熱波は現在よりも20世紀前半に頻繁に発生しており、特に1930年代が顕著であることがわかる(図2)。

図2 1895年から2020年の米国48州における年間熱波指数の長期変動(米国環境保護庁、2021)。熱波の定義は、直近10年間に1度起こりうる平均気温を超えた値が少なくとも4日継続したイベントであり、熱波指数は熱波の発生頻度とその空間的規模の両方を表す。

記録的な高温というと、地球温暖化が真っ先に思い浮かぶかもしれない。また、特に大都市では地球温暖化を上回る都市化昇温も観測されている。米国の都市地域では、日中の地上気温の観測値を0.6~3.9℃も増加させているという。わが国の猛暑日もこの影響を受けており、過去100年間の猛暑日数の増加には都市化が地球温暖化と同程度に寄与している。

だが、地球温暖化も都市化も今回の熱波を引き起こした直接的な原因とはいい難い。いずれも数10年〜100年の時間をかけてゆっくりと進行する「気候(climate)」の変化であり、今回のような特定地域で1ヶ月も継続しないような現象を説明するには不十分だからだ。図2でみたように、熱波の規模や頻度も温暖化が進んだ現在よりも過去の方が顕著である。

それでは、今回の熱波の引き金は何だったのか?その答えは、「気象現象(weather)」である。

今回の熱波は、強力なブロッキング高気圧(ヒートドームとも呼ばれる)が北米の太平洋岸北西部一帯に停滞したことによる(図1)。この動画にあるように、この高気圧は大きく北に蛇行した偏西風の隙間に居座り、上空1万メートル以上の高さから地上への下降気流を発生させて空気を通常よりも圧縮し、地上気温を上昇させた。さらに、高気圧が高温になった地上の空気が逃げないように「ふた」をすることで、長期に渡り熱を閉じ込めた。このようなブロッキング高気圧は特異的な現象ではなく、地球のどこかで毎年のように発生しうるものである。

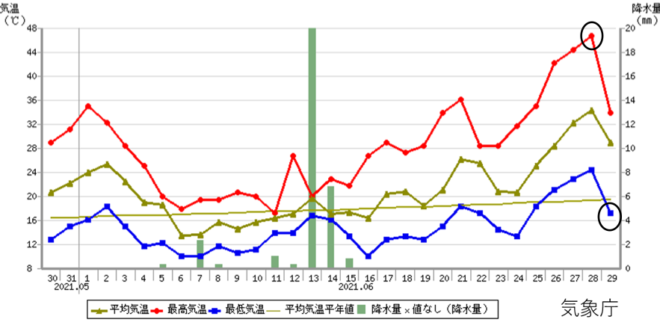

ところであまり報道されていないが、このヒートドームが東に移動した6月28日の夜、ポートランドでは29℃もの記録的な気温の急低下が観測された(図3)。この現象はわずか12時間程度の間に発生しており、分・時間・日・季節とともに刻々と変化する日常的な「気象現象」そのものである。

図3 2021年5月30日から6月29日の米国・ポートランドにおける平均・最高・最低気温、平均気温平年値、および降水量の時間変化(気象庁、2021)。黒丸:6月28日の最高気温と6月29日の最低気温であり、この差が記録的な気温の急低下を示した。

我々は「気候と気象は別のものである」ということを常に念頭に置き、異常気象が本当に異常かどうかを判断しなければならない。

関連記事

-

ウクライナ戦争の帰趨は未だ予断を許さないが、世界がウクライナ戦争前の状態には戻らないという点は確実と思われる。中国、ロシア等の権威主義国家と欧米、日本等の自由民主主義国家の間の新冷戦ともいうべき状態が現出しつつあり、国際

-

「CO2から燃料生産、『バイオ技術』開発支援へ・・政府の温暖化対策の柱に」との報道が出た。岸田首相はバイオ技術にかなり期待しているらしく「バイオ技術に力強く投資する・・新しい資本主義を開く鍵だ」とまで言われたとか。 首相

-

原油価格は年末に向けて1バレル=60ドルを目指すだろう。ただし、そのハードルは決して低くはないと考えている。

-

人形峠(鳥取県)の国内ウラン鉱山の跡地。日本はウランの産出もほとんどない 1・ウラン資源の特徴 ウラン鉱床は鉄鉱石やアルミ鉱石などの鉱床とは異なり、その規模がはるかに小さい。ウラン含有量が20万トンもあれば

-

東京都の「2030年カーボンハーフ」の資料を見て愕然としたことがある。 工場のエネルギー消費が激減している。そして、都はこれを更に激減させようとしている。 該当する部分は、下図の「産業部門」。CO2排出量は、2000年に

-

温暖化ガス排出削減目標、国・地域の8割未提出 COP30まで2カ月 国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)事務局によると、10日時点で35年時点の削減目標を含むNDCを提出したのは日本や英国、カナダなど28カ国にとどまっ

-

岸田首相肝いりのGX実行会議(10月26日)で政府は「官民合わせて10年間で150兆円の投資でグリーン成長を目指す」とした。 政府は2009年の民主党政権の時からグリーン成長と言っていた。当時の目玉は太陽光発電の大量導入

-

オランダの物理学者が、環境運動の圧力に屈した大学に異議を唱えている。日本でもとても他人事に思えないので、紹介しよう。 執筆したのは、デルフト工科大学地球物理学名誉教授であり、オランダ王立芸術・科学アカデミー会員のグウス・

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間