2030年46%削減への果敢な挑戦⑦ 〜再エネ資源の乏しい日本が取り得る戦略は

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき

4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%の高みを目指すと表明。これまでの26%削減目標から7割以上引き上げる野心的な数値を示したが、実現への道筋はどうなるのか。主に電力セクターに焦点をあて、8回に分けてお伝えする。これまで、米国のエネルギー・環境政策動向、日本の再エネ資源のポテンシャル、エネルギーセキュリティや安定供給、雇用、経済性、安全性の視点からの課題をお伝えした。第7回の本稿では46%削減の実現可能性について考察したい。最終回となる次回では、46%削減に向けて何が変わるのか、カーボンニュートラルに向けた道筋を考えていく。

6.2030年度46%削減は実現可能か

(1) 非化石電源(再エネ・原子力)の発電量見通し

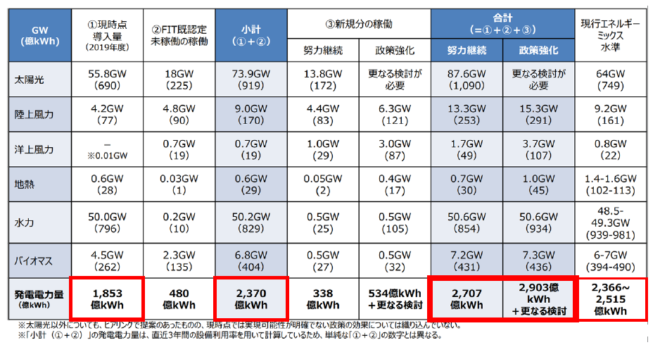

まず、再エネの現行目標:2030年度22~24%(2,366億kWh~2,515億kWh)に対して、足下2019年度は、18%(1,853億kWh、下表「①現時点導入量」)まで増加した。今後、既認定案件が従来と同様のペースで稼働すれば、合計で2,370億kWh(下表「②FIT既認定案件の稼働」)となり、現行目標は達成可能の見通しである。

再エネ電源の導入量と新目標の見通し 出典:資源エネルギー庁

さらに、今後の新規上積み分(上表「③新規分の稼働」)について、審議会では、現時点で、次のとおり「努力継続ケース」と「政策強化ケース」が示されている。

● 太陽光

- A)

- 努力継続ケース:13.8GW(172億kWh)

2020年度の認定量1.5GWと同程度の認定量で2030年度まで推移すると想定 - B)

- 政策強化ケース:(以下の政策強化を踏まえ)更なる検討が必要

・地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)改正によるポジティブゾーニング(促進区域)の推進

・農地転用ルールの見直し

・系統利用ルールの見直し

・住宅・建築物に係るZEB/ZEHの推進

・PPAの支援、需要家が直接再エネを調達できるルールの整備

● 陸上風力

- A)

- 努力継続ケース:4.4GW(83億kWh)

直近3年度(2018~2020年度)の平均認定量約130万kWの水準を維持すると仮定し、建設までのリードタイム(環境アセスメント対象外:4~環境アセスメント対象:8年)を踏まえた想定 - B)

- 政策強化ケース:6.3GW(121億kWh)

風力発電における環境アセスメントの対象について、現行の1万kW以上から5万kW以上に引き上げる方向で取りまとめがなされたことから、これによるリードタイムの短縮を反映し約2GWを追加

● 洋上風力

- A)

- 努力継続ケース:1.0GW(29億kWh)

「洋上風力産業ビジョン(第1次)」における「年間100万kW程度の区域指定を10年継続し、2030年までに1,000万kW」の案件形成との目標に整合する形で、リードタイムを勘案して設定 - B)

- 政策強化ケース:3.0GW(87億kWh)

選定事業者の事業立ち上げについて、国がハンズオンでサポートを実施すること等により、200~300万kWの導入追加を見込む

太陽光・陸上風力ともに、努力継続ケースでは、足下の趨勢をそのまま継続しているが、適地は減少傾向にある。特に、太陽光の場合は、FIT導入当初の利潤配慮期間(2012~2014年)の急激な導入以降、近年は減少傾向にある。太陽光の政策強化ケースでは、自治体によるポジティブゾーニングの設定は促進に寄与すると期待される一方、自然環境や景観保全を目的として、太陽光など再エネ発電設備の設置に抑制的な(抑制・禁止区域を設定などの)条例を制定した自治体は全国で134件にのぼる。また、審議会(国土交通省・環境省・経済産業省合同)で住宅・建築物の屋根への導入義務化の議論も出ているが、新築住宅戸数(2019年度約88万戸)が2030年には約60万戸に減少するとの見通しもある。既存住宅では、旧耐震設計基準に基づくものや形状などから設置できないものもあったり、倉庫などは耐荷重の問題から設置困難なものあったり、商業施設では冷却塔や保安スペース等から物理的制約もある。審議会では、財産権等の侵害とならないよう丁寧な制度設計が必要との意見もあった。

洋上風力については、「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」で技術開発ロードマップや系統インフラ、基地港湾など実務的課題に官民で取り組む動きがあるものの、具体的な案件形成についてはこれからという段階である。

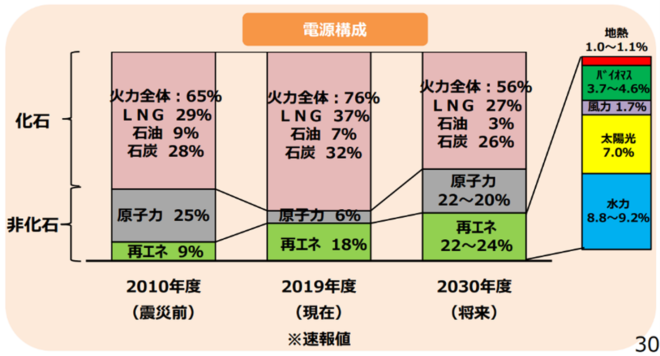

現在の電源構成と2030年度見通し(見直し前) 出典:資源エネルギー庁

次に、原子力については、現時点で、現行目標:2030年度22~20%(2,130億~2,343億kWh)から変更の議論はなされていない。策定当時、数字の根拠については、「例えば80%と置けば30基程度という計算にはなる」との議論があった。

単純な理論値としては、現時点で廃炉が決定されたものを除き、36基の原子力発電所(建設中を含む)を設備稼働率80%で機械的に計算すると、約2,600億kWh(60年運転の場合)~約1,900億kWh(40年運転の場合)となる。

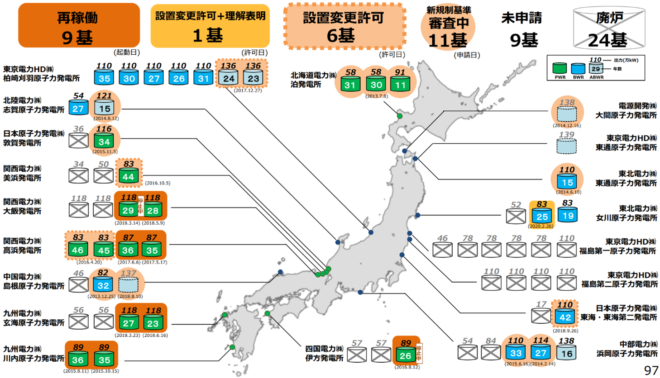

原子力発電所の現状(2021年4月時点) 出典:資源エネルギー庁

しかし、足下2019年度(速報値)の実績は、原子力は僅か6%(9基稼働)にとどまるうえ、現実には、36基のうち9基は新規制基準での審査は未申請であり、申請中の11基についても、断層評価などの審査に時間を要している。断層・津波・地震等の審査をクリアした後、プラント施設・設備の審査を経て、許可が下り、最終的に地元の理解を得る必要がある。そうすると、審査のスピードを加速すべく、国の原子力の方針を明確化することは大前提となるだろう。

(2) 2030年エネルギーミックスの見直しの姿

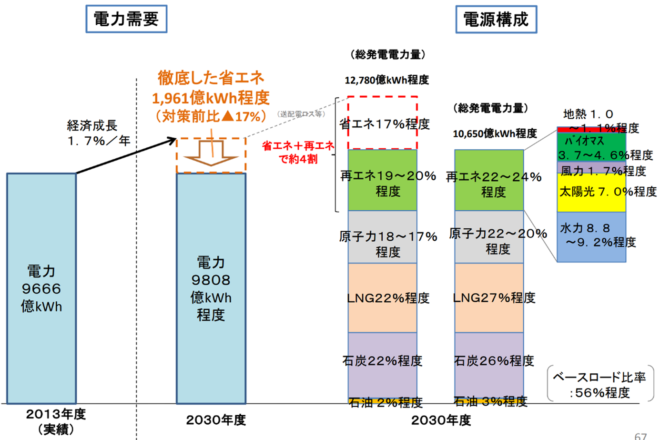

現在政府で見直し中の、2030年度エネルギー需要見通しに用いるマクロフレームでの大きな変化は、足下のコロナ影響による需要減、粗鋼生産量の減(前回:1.2億t→今回:0.9億t)、および省エネ量の増(前回:5,030万kl→今回:約6,200万kl)などであり、現時点で得られたこれらの情報だけを勘案すると、2030年度の電力需要は前回(下図の9,808億kWh)よりも下回ると予想される。

現在の2030年度エネルギーミックス(見直し前) 出典:資源エネルギー庁

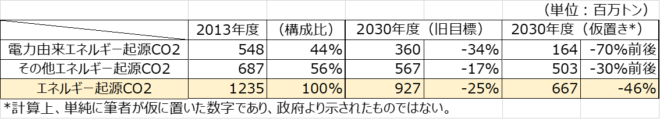

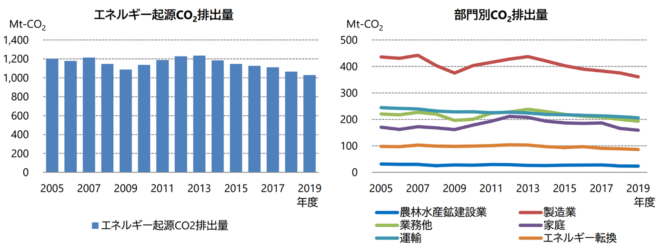

電力需要を仮に1割前後の減と仮定し、超概算の単純な仮置きでざっくり数字を繰れば、再エネ(政策強化ケース)の数値と原子力の現行目標を勘案すると、非化石電源比率は概ね5割超~6割前後と考えられる。CO2排出係数は、2013年度実績0.6 kg-CO2/kWhに対して、2030年度想定を0.2kg-CO2/kWh前後(火力電源4~5割弱を0.5 kg-CO2/kWhと仮定)と置けば、需要の減少を考慮すると、電力由来エネルギー起源CO2排出量は、最大▲70%前後の削減ということになる。エネルギー起源CO2排出量のうち、電力由来は約4割であるので、電力由来以外の約6割を▲30%前後削減すれば、全体で概ね▲46%に近い数字になってくる。

エネルギー起源CO2の基準年実績と目標値 出典:資源エネルギー庁より筆者加筆

しかし、現実には、単純なソロバン通りという訳にはいかない。前項でみたとおり、再エネ(政策強化ケース)、原子力ともに、2030年度の目標値は、あと9年で達成するには相当チャレンジングな数値であるように思われる。今後の新規上積み分の太宗を占める太陽光だが、電源構成比が増加するほど系統の需給制約により出力抑制が増え、発電電力量の伸びは鈍化する点にも留意が必要だ。審議会では、再エネの電源構成比33%のケースで出力制御率12%、40%のケースで24%、46%のケースでは32%まで増加との概算が示されている注49)。また、需要見通しについても、例えば、近年急速に拡大するデータセンターなど、増加要因も考えられる注50)。

加えて、電力由来の以外のエネルギー起源CO2については、さらにわずか9年での削減は相当ハードルが高いであろう。太宗を占めるのは産業部門・運輸部門であるが、産業部門の生産のプロセスで使用されるCO2や、運輸部門の自動車や船舶、航空機の燃料として使用されるCO2は、イノベーションが無い限り、現状の趨勢を超える大幅な削減は困難であろう。民生部門での大幅な削減には、新築ではZEB・ZEHの導入も考えられるが、大半のストック(既築)に関しては抜本的な対策は考えにくい。

出典:資源エネルギー庁

注49)第33回・基本政策分科会

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/033/033_004.pdf

注50)前回の国のマクロフレームでは、床面積の趨勢により業務用需要を想定している。IDC Japanの調査によれば、2021~2025年までデータセンターの新設ラッシュが予想され、特にクラウドサービス拠点としての「ハイパースケールデータセンター」の年間平均成長率(2020~2025年)の予測は、延べ床面積ベースで28.8%であるが、消費電力が大きく、電力キャパシティベースでは37.2%になる見込みとしている。

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ47646821

次回:「2030年46%削減への果敢な挑戦⑧」へ続く

【関連記事】

・2030年46%削減への果敢な挑戦①

・2030年46%削減への果敢な挑戦②

・2030年46%削減への果敢な挑戦③

・2030年46%削減への果敢な挑戦④

・2030年46%削減への果敢な挑戦⑤

・2030年46%削減への果敢な挑戦⑥

編集部より:この記事は国際環境経済研究所 2021年6月25日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は国際環境経済研究所公式ページをご覧ください。

関連記事

-

ちょっとした不注意・・・なのか 大林ミカさん(自然エネルギー財団事務局長)が一躍時の人となっている。中国企業の透かしロゴ入り資料が問題化されて深刻度を増しているという。 大林さんは再生可能エネルギーの普及拡大を目指して規

-

24日、ロシアがついにウクライナに侵攻した。深刻化する欧州エネルギー危機が更に悪化することは確実であろう。とりわけ欧州経済の屋台骨であるドイツは極めて苦しい立場になると思われる。しかしドイツの苦境は自ら蒔いた種であるとも

-

未来の電力システムの根幹を担う「スマートメーター」。電力の使用情報を通信によって伝えてスマートグリッド(賢い電力網)を機能させ、需給調整や電力自由化に役立てるなど、さまざまな用途が期待されている。国の意向を受けて東京電力はそれを今年度300万台、今後5年で1700万台も大量発注することを計画している。世界で類例のない規模で、適切に行えれば、日本は世界に先駆けてスマートグリッドを使った電力供給システムを作り出すことができる。(東京電力ホームページ)

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている。 そして、「

-

岸田首相が「脱炭素製品の調達の義務付け」を年内に制度設計するよう指示した。義務付けの対象になるのは政府官公庁や、一般の企業と報道されている。 脱炭素製品の調達、「年内に制度設計」首相が検討指示 ここで言う脱炭素製品とは、

-

原子力規制委員会、その下部機関である原子力規制庁による活断層審査の混乱が2年半続いている。日本原電の敦賀原発では原子炉の下に活断層がある可能性を主張する規制委に、同社が反論して結論が出ない。東北電力東通原発でも同じことが起こっている。調べるほどこの騒動は「ばかばかしい」。これによって原子炉の安全が向上しているとは思えないし、無駄な損害を電力会社と国民に与えている。

-

以前アゴラに寄稿した件を、上田令子議員が東京都議議会で一般質問してくれた(ノーカット動画はこちら)。 上田議員:来年度予算として2000億円もかけて、何トンCO2が減るのか、それで何度気温が下がるのか。なおIPCCによれ

-

2030年の日本のエネルギーを国民参加で決めるとして、内閣府のエネルギー・環境会議は「エネルギー・環境に関する選択肢」で3つの選択肢を示した。(以下、単に「選択肢」「シナリオ」とする)(注1・同会議ホームページ「話そう“エネルギーの環境と未来”」)

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間