2030年46%削減への果敢な挑戦④ 〜再エネ資源の乏しい日本が取り得る戦略は

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき

4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%の高みに挑戦すると表明。これまでの26%削減目標から7割以上引き上げる野心的な数値を示したが、実現への道筋はどうなるのか、主に電力セクターに焦点をあて、8回に分けてお伝えする。これまで、米国の環境・エネルギー政策動向、日本の再エネ資源のポテンシャルの実情、エネルギーセキュリティや安定供給からみた課題などについて紹介した。第4回の本稿では、カーボンニュートラルに向けた検討の視点のうち、雇用の視点からみた課題について、米国等との対比を交えお伝えしたい。

5. カーボンニュートラル検討の視点:米国との対比を交え

(3) 雇用・産業政策の視点

① エネルギー転換に伴う雇用・産業政策

バイデン大統領は「気候変動について考えるとき、まず最初に考えるのは雇用についてである」とコメントし注31) 、2021年1月27日の大統領令では、石炭および発電コミュニティの事業転換や雇用影響に関して支援策をまとめ、経済再活性化を図るとしている注32) 。米国のインフラ投資計画は、”American Jobs Plan”という名のとおり、環境政策というよりはむしろ、自国の雇用対策でありエネルギー転換に伴う産業政策そのものと言える。しかし、新たなインフラ投資計画では、どのような道筋で雇用が創出されるのか、具体的な戦略は含まれていない。前述のウエストバージニア州のマンチン上院議員のスタンスは、炭鉱が同州の主要産業であることが背景にあり、エネルギー転換を行う場合、新たな雇用や税収を創出する蓋然性の高い計画がない限り、化石燃料産業の失業に繋がる措置には賛同しない可能性があるとみられる注33) 。逆に言えば、既存産業の雇用や税収に代わる新産業を打ち立て、ネットゼロへスムーズに移行することがいかに難しいかとも言える。

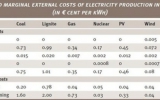

他方、英国が、G7サミットにおいて、石炭火力発電の全廃を盛り込む提案をしているとの報道があったが、英国の石炭産業は、1980年代のサッチャー政権下での民営化政策や石炭需要の縮小などを背景に、実に長い年月をかけて石炭火力発電からガス火力へのシフトを進めてきたのである。英国では、現在、石油・天然ガスの生産量の減少に伴い、雇用の減少や税収の減少が課題となっている。こうした状況下、前出の”Ten Point Plan”では、代替産業として海底油田開発のインフラや技術を活かした洋上風力で60,000人、北海の海底貯蔵可能な二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Strage)で50,000人の雇用を2030年までにもたらすとしている。むろん、これらの目標が達成されるかは定かではないが、この計画には、自国の強みを活かして「かつての産業革命の中心地で、グリーン産業革命を再活性化させる」とのビジョンが明確に記載されている。

英国・Ten Point Planの洋上風力の目標 出典:UK Gov.

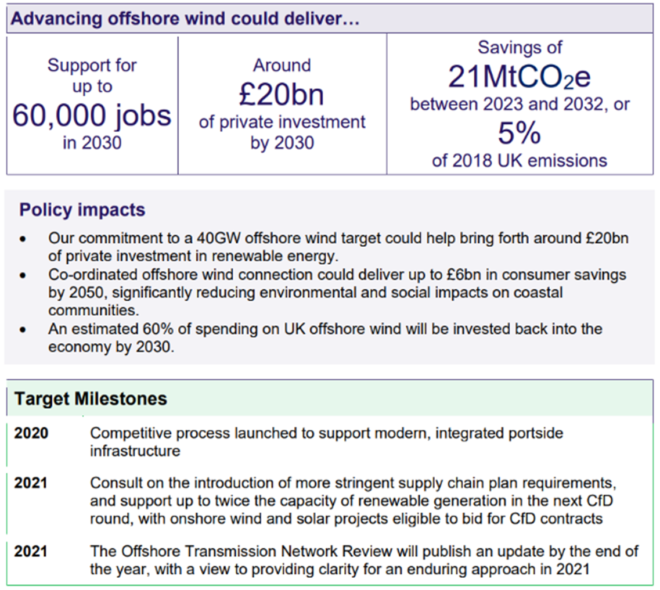

エネルギー転換は雇用問題であり産業政策そのものと言える。日本の石油火力のサプライチェーンの先細りの懸念は前述のとおりだ。原子力では、当初は海外からの機器輸入の割合が高かったが、1970年代に運開した多くの発電所で国産化率90%を超過し、国内に約1,000万個の部品点数のサプライチェーンを持つ強みを有するが、泊3号機(2009年12月運開)以降、10年以上建設がない。例えば、大型鋳鍛造品メーカーの日本鋳鍛鋼が業績不振により撤退するなど、今後も停滞が続けばサプライチェーンの衰退が懸念されることにくわえ、建設に要する技術の維持も困難になりかねない。雇用や産業基盤の維持・発展に向け、カーボンニュートラルへの具体的な道筋の明確化が期待される。

② 電力多消費産業に与える影響

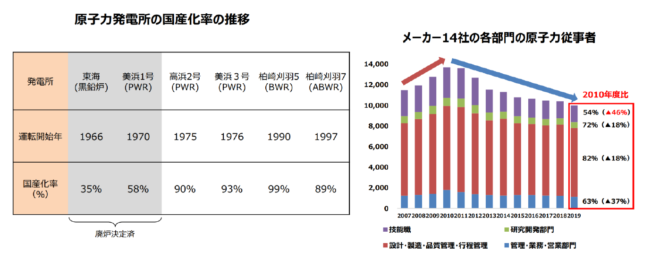

先進国の中でも日本は、GDPに占める製造業の割合が21%と高い。東日本大震災以降、火力発電比率の増加とFIT賦課金の増加により、産業用の電気料金の平均単価は約25%高くなり注34) 、グローバルで競争を展開する製造業への影響が懸念される。

主要国におけるGDPと製造業の割合(2018年) 出典:資源エネルギー庁

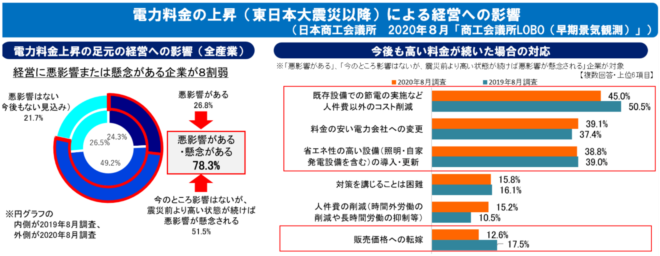

実際に、震災以降、電気料金の上昇は経営上の圧迫要因となっており、日本商工会議所が会員企業に対して実施した調査では、約8割の企業が「電力料金の上昇は経営に悪影響・懸念がある」と回答している注35) 。

日商・会員企業への電気料金アンケート結果 出典:日商・東商

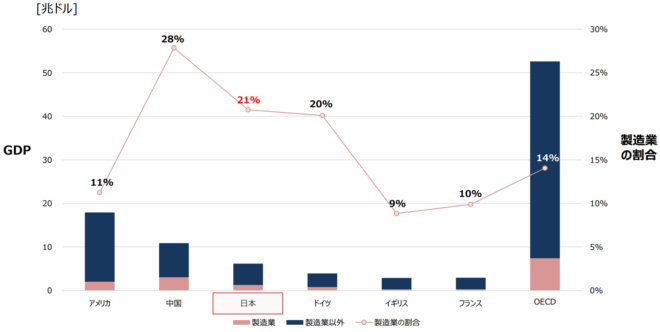

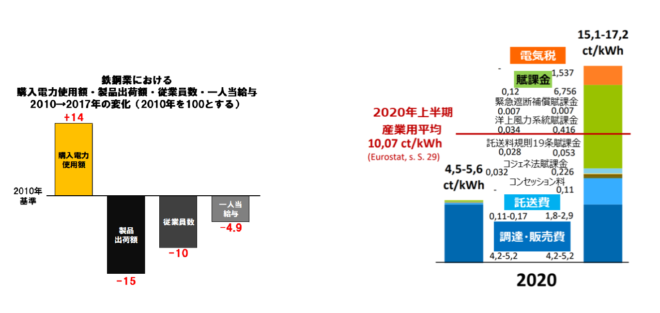

特に、電気料金の高騰が電力多消費産業に与える影響は大きい。例えば、鉄鋼業では、下図のように、購入電力使用額は2010年を100とした場合に+14ポイント増加したのに対し、製品出荷額は-15ポイント、従業員数は-10ポイントとなっている。他方、製造業のウエイトが20%と高いドイツでは、エネルギー水道事業連合会(BDEW)の電気料金分析レポート注36) によると、電力多消費産業に対して電気料金の大幅な減免を行っており、2020年で減免前の電気料金15.1~17.2ct/kwhに対し、4.5~5.6ct/kWhまで減免し、国際競争力を実質的に確保しようとしている。

左:鉄鋼業における経営への影響 右:ドイツ・多消費産業の電気料金 左:出典:日本鉄鋼連盟 右:出典:BDEWより筆者加筆

また、ひとくちにカーボンニュートラルといっても、その難易度は業種により異なる。例えば製鉄業ではプロセスの還元剤として石炭を利用しなければならず、またセメント業ではプロセスの一部で化学反応によって、CO2が排出される。国内での経営が立ち行かなくなり、カーボンリーケージを生み出してしまっては、世界全体の排出には繋がらない。エネルギー転換の過程において、製造業の国際競争力の確保は重要な産業政策課題と考える。

注31)https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/01/27/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-special-presidential-envoy-for-climate-john-kerry-and-national-climate-advisor-gina-mccarthy-january-27-2021/

注32)https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/

注33)https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/briefing/en/11202/BN_Biden+Climate+Policy_Elder_formatted_20210225_final.pdf

注34)https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/032/pdf/032_004.pdf

注35)https://www.jcci.or.jp/sangyo2/20210513_energykihonkeikaku_iken.pdf

注36)https://www.bdew.de/media/documents/BDEW-Strompreisanalyse_no_halbjaehrlich_Ba_online_28012021.pdf

次回:「2030年46%削減への果敢な挑戦⑤」へ続く

【関連記事】

・2030年46%削減への果敢な挑戦①

・2030年46%削減への果敢な挑戦②

・2030年46%削減への果敢な挑戦③

編集部より:この記事は国際環境経済研究所 2021年6月16日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は国際環境経済研究所公式ページをご覧ください。

関連記事

-

政府のエネルギー・環境会議による「革新的エネルギー・環境戦略」(以下では「戦略」)が決定された。通常はこれに従って関連法案が国会に提出され、新しい政策ができるのだが、今回は民主党政権が残り少なくなっているため、これがどの程度、法案として実現するのかはわからない。2030年代までのエネルギー政策という長期の問題を1年足らずの議論で、政権末期に駆け込みで決めるのも不可解だ。

-

ドイツの風力発電偏重で電力の価格が急上昇 アメリカ・テキサス州の記者、ロバート・ブライス氏のブログによると、2024年12月11日と12日の2日間、風力発電の大幅な低下および気温の低下による需要増によって、電力市場のスポ

-

トランプ大統領は1月20日に就任するや、国内面では石油、ガス、鉱物資源の国内生産の拡大を図り、インフレ抑制法(IRA)に基づくクリーンエネルギー支援を停止・縮小し、対外面では米国産エネルギーの輸出拡大によるエネルギードミ

-

東京都、中小の脱炭素で排出枠購入支援 取引しやすく 東京都が中小企業の脱炭素化支援を強化する。削減努力を超える温暖化ガスをカーボンクレジット(排出枠)購入により相殺できるように、3月にも中小企業が使いやすい取引システムを

-

「脱炭素へ『ご当地水素』、探る地産地消・・強酸性温泉や糞尿から生成」との記事が出た。やれやれ、またもやため息の出るような報道である。 1. 廃アルミと強酸性温泉水の反応 これで水素が生成するのは当たり前である。中学・高校

-

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年秋にWorld Energy Outlook(WEO)を発刊している。従来バイブル的な存在として世界中のエネルギー関係者の信頼を集めていたWEOに、近年変化が起きている。 この2月にア

-

不正のデパート・関電 6月28日、今年の関西電力の株主総会は、予想された通り大荒れ模様となった。 その理由は、電力商売の競争相手である新電力の顧客情報ののぞき見(不正閲覧)や、同業他社3社とのカルテルを結んでいたことにあ

-

既にお知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。今回は第2回目。 (前回:非政府エネ基本計画①:電気代は14円、原子力は5割に) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間