環境運動で自滅しエネルギーの覇権を敵に委ねる日米欧

grechka27/iStock

1. 化石燃料の覇権は中国とOPECプラスの手に

2050年までにCO2をゼロにするという「脱炭素」政策として、日米欧の先進国では石炭の利用を縮小し、海外の石炭事業も支援しない方向になっている。

のみならず、CO2を排出するから、脱炭素のためには石油や天然ガスも新規の開発は止めるべきだという国際エネルギー機関IEAの報告が出た。

シェルやBPなどの先進国の石油・ガス産業は、環境運動家が入り込んだ国際機関、政府、金融機関や株主の圧力を受けて、石油・ガス事業から撤退しつつある。

だが先進国が石炭・石油・ガスといった化石燃料事業から撤退すると、その空隙を埋めるのは誰か。

石油・ガス市場は、OPECにロシア等を加えた「OPECプラス」に制圧されつつある。OPECプラスの企業の大半は国営企業であり、環境運動の圧力が及ばない。先進国の民営企業とは異なるのだ。

このようにして、化石燃料の覇権は中国とOPECプラスといった、先進国の「敵」の手に渡りつつある。

2. 原子力の覇権は中国とロシアの手に

では原子力はどうか。

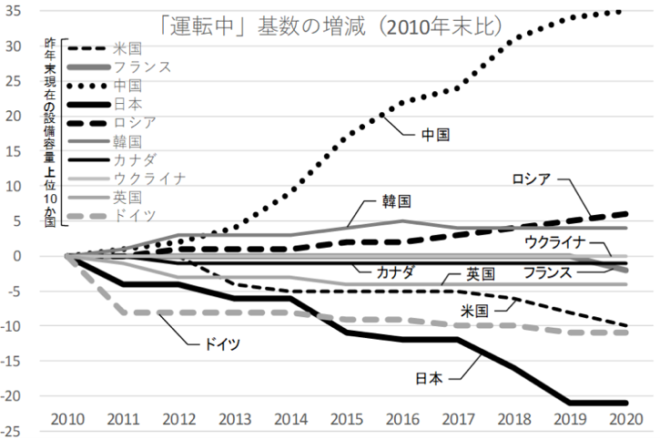

環境運動のせいで、先進国では原子力発電所は減り続けている。対照的に、中国・ロシアは大きく数を増やしている(図1)。

図1 運転中の原子力発電所数の推移 図は日本原子力産業協会による

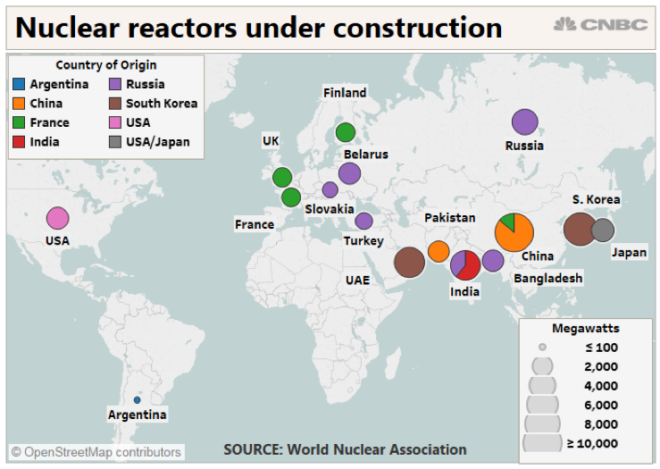

中国・ロシアは海外での原子力事業も伸ばしている(図2)。ロシアはベラルーシ、スロベニア、トルコ、インド、バングラディシュで原子力発電所を建設中である。中国はパキスタンで建設中である他、アルゼンチンでも契約を締結した(原子力白書による)。

図2 建設中の原子力発電所 図はCNBCによる

製造者としての中国、ロシアの躍進は顕著で、2011 年以降に運転開始した 51 基 のうち 31 基が中国製、8基がロシア製となっている。両者で世界全体の4分の3を占めている訳だ。

「敵にパワーを贈る」という愚策

先進国は、安価で信頼できる化石燃料と原子力を、中国、ロシア、OPECプラスといった「敵」の手に委ね、高価で不安定な太陽風力に頼っていこうとしている。

先進国は「グリーン成長により、化石燃料も原子力も不要になる」などと言っているが、これは危険なファンタジーだ。

エネルギーは経済発展と国力の源泉だ。日本は夢から醒め、化石燃料と原子力を軸とした強靭なエネルギー政策に戻るべきだ。

■

関連記事

-

前回書いたように、11月25日に、政府は第7次エネルギー基本計画におけるCO2削減目標を2035年に60%減、2040年に73%減、という案を提示した(2013年比)。 この数字は、いずれも、2050年にCO2をゼロにす

-

2022年の年初、毎年世界のトレンドを予想することで有名なシンクタンク、ユーラシアグループが発表した「Top Risks 2022」で、2022年の世界のトップ10リスクの7番目に気候変動対策を挙げ、「三歩進んで二歩下が

-

田中 雄三 中所得国の脱炭素化障害と日本の対応 2021年5月にGHGネットゼロのロードマップを発表したIEAは、「2050年ネットゼロ エミッションへの道のりは狭く、それを維持するには、利用可能なすべてのクリーンで効率

-

今年11月にパリで開かれるCOP21(第21回国連気候変動枠組条約締結国会議)では、各国が気候変動についての対策とCO2の削減目標を出すことになっている。日本もそれに向けて、5月までにはエネルギーミックスを決めることになっているが、あいかわらず「原子力を何%にするか」という問題に論議が集中している。

-

日経新聞によると、経済産業省はフランスと共同開発している高速炉ASTRIDの開発を断念したようだ。こうなることは高速増殖炉(FBR)の原型炉「もんじゅ」を廃炉にしたときからわかっていた。 原子力開発の60年は、人類史を変

-

先日アゴラで紹介されていた動画を見ました。12月19日の衆議院国会質疑で、質問者は参政党北野裕子議員。質疑の一部を抜粋します。 日本の脱炭素政策に疑問! 北野裕子議員が電気料金高騰を追及 北野議員:2030年46%削減、

-

「トンデモ本」というのを、ご存じだろうか。著者の思い込み、無知などによる、とんでもない話を書いた本の呼び方だ。「日本トンデモ本大賞」というものもあり、20年前の第1回は、「ノストラダムス本」が受賞している。当時、かなりの人が1999年7月に人類は滅亡するという、このトンデモないこじつけの予言を信じていた。2011年は大川隆法氏の『宇宙人との対話』が選定されている。

-

大気汚染とエネルギー開発をめぐる特別リポート。大気汚染の死亡は年650万人いて、対策がなければ増え続けるという。近日要旨をGEPRに掲載する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間