化石燃料はまだまだエネルギーの王様である

連日、「化石燃料はもうお仕舞いだ、脱炭素だ、これからは太陽光発電と風力発電だ」、という報道に晒されていて、洗脳されかかっている人も多いかもしれない。

AvigatorPhotographer/iStock

けれども実態は全く違う。

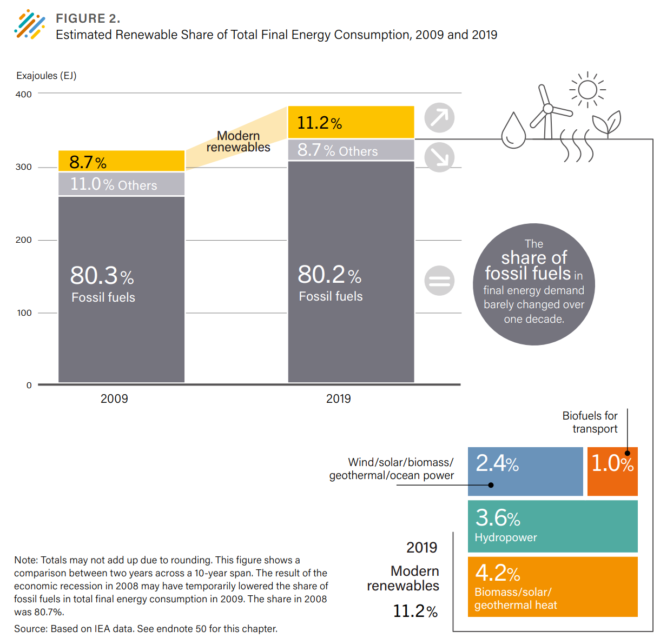

NGOであるREN21の報告書に分かり易い図が公表されているので紹介しよう(解説記事)

図は世界の最終エネルギー消費(=だいたいエネルギー消費と思ってよい。発電部門のエネルギーを投入した燃料のエネルギーではなく消費された電力量で勘定したもの)である。

図中左が2009年、右が2019年。化石燃料(Fossil Fuels。石油、石炭、天然ガスの合計)の割合は80.3%から80.2%とほぼ横ばいで、量としては大幅増だ。化石燃料はお仕舞いになるどころではない。

REN21が定義する「現代的再生可能エネルギー」の割合は確かに増加しているが8.7%から11.2%へと微増しただけだ。しかもその内訳を見ると、太陽光発電、風力発電等は2.4%しかない。

減少したのは「その他」であり、とくに開発途上国における木材の燃焼が減っている。

化石燃料はいまでもエネルギーの王様だ。安くて便利で、経済の原動力になっている。

いま、日本は脱炭素祭りだ。だが10年後に同じ絵を描いたら、似たようなことになっているのではないか?

■

関連記事

-

電力中央研究所の朝野賢司主任研究員の寄稿です。福島原発事故後の再生可能エネルギーの支援の追加費用総額は、年2800億円の巨額になりました。再エネの支援対策である固定価格買取制度(FIT)が始まったためです。この補助総額は10年の5倍ですが、再エネの導入量は倍増しただけです。この負担が正当なものか、検証が必要です。

-

先のブログ記事では12月8日時点の案についてコメントをしたが、それは13日の案で次のように修正されている。

-

今年の7~8月、東京電力管内の予備率が3%ぎりぎりになる見通しで、政府は節電要請を出した。日本の発電設備は減り続けており、停電はこれから日常的になる。年配の人なら、停電になってロウソクで暮らした記憶があるだろう。あの昭和

-

ESGだネットゼロだと企業を脅迫してきた大手金融機関がまた自らの目標を撤回しました。 HSBC delays net-zero emissions target by 20 years HSBCは2030年までに事業全体

-

11月7日~18日にかけてエジプトのシャルム・アル・シェイクでCOP27が開催され、筆者も後半1週間に参加する予定である。COP参加は交渉官時代を含め、17回目となる。 世界中から環境原理主義者が巡礼に来ているような、あ

-

中国の研究グループの発表によると、約8000年から5000年前までは、北京付近は暖かかった。 推計によると、1月の平均気温は現在より7.7℃も高く、年平均気温も3.5℃も高かった。 分析されたのは白洋淀(Baiyangd

-

裁判と社会の問題を考える材料として、ある変わった人の姿を紹介してみたい。

-

2024年6月に米国下院司法委員会がGFANZ、NZBAなど金融機関による脱炭素連合を「気候カルテル」「独禁法違反」と指摘して以来、わずか1年ちょっとでほとんどの組織が瓦解してしまいました。日本でも2025年3月に三井住

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間