地盤沈下を対策すれば海面上昇への適応につながる

「海面が上昇する」と聞くと、地球温暖化を思い浮かべるかもしれない。しかし、地下水の過剰な汲み上げなどにより地盤が下がる「地盤沈下」によっても、海面上昇と類似の現象が生じることは、あまり知られていない。

Gill Copeland/iStock

2014年に公開された国連の気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書(IPCC AR5 WG2)は、地球温暖化に伴う陸上の氷河の溶解や海水の膨張によって、1993〜2010年の間に世界平均で海面水位が1年あたり3.2 mm上昇したとしている。その後、世界の沿岸地域で水害への対策(適応策)が必要だという機運が高まってきた。

一方、地盤沈下による海面上昇は昔から認識されていたものの、その影響は沖積平野やデルタ地域などの特定地域のみ(local)に限られるとされてきた。IPCC AR5 WG2も、この現象を世界規模(global)で起こる地球温暖化とは区別している。

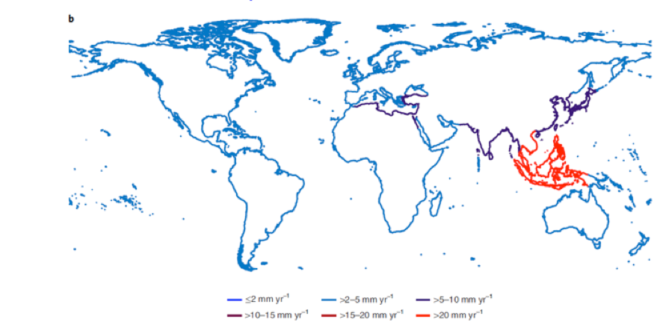

ところが、最近の研究により地盤沈下による海面上昇の速度が世界全体で推計され、その影響は限定的とはいえないことがわかってきた。解析には、海面変動量の衛星観測データや世界各地の地盤沈下量やGIA(氷河性地殻均衡)による地盤の隆起量などのデータが用いられた。

2015年時点の沿岸の長さで重み付けした結果を見ると、1993~2015年の間の世界全体の地盤沈下速度の平均値は一年あたり2.6 mmであった。この大きさをGIAによる隆起量で補正すると一年あたり3.4 mmとなり、地球温暖化による一年あたりの海面上昇速度3.3 mmとほぼ等しい。

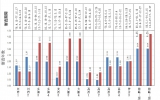

実際には、地盤沈下の影響は沿岸域の住民が受けやすいことから、世界の沿岸地域の人口で重み付けした推計も行われた(図1)。地域ごとにばらつきが大きいが、世界全体で平均すると一年あたり7.8~9.9 mmとなり、地球温暖化による影響の2倍以上であった。

図1 世界の沿岸地域における地盤沈下による相対的な海面上昇の平均値の分布図(Nicholls et al., 2021)。2015年時点の沿岸地域の人口で重み付けした結果。

わが国でも、GPSを利用した技術により海面水位の観測データは地盤沈下やGIAによる影響を多分に受けていることがわかりつつあり、これらを補正した正確な海面水位データセットが必要である。

このように、地盤沈下は地球温暖化による海面上昇を上回る速さで進行しているかもしれず、全世界の沿岸都市で対策を講じるべき問題である。日本も決して例外ではない。

3大都市圏に含まれる東京は、1891〜1970年の間に最大で4.5 mもの地盤沈下を既に経験している。当時の浸水などの被害には堤防の整備や橋梁の嵩上げなどの対策を行ってきた。法律や条例による地下水汲み上げの規制によって沈静化しつつあるが、東京を含む「ゼロメートル地帯」は、地球温暖化の進行とは無関係に堤防がなくなると水没してしまう状況にある。

アジアなどの新興国では、人口増加や経済発展に伴い水需要が増加し、地下水資源が大幅に減少しつつある。これらの国々では地盤沈下のリスクが極めて大きいことを理解し(図1)、過去の経験や技術を伝えていくことがわが国の重要な使命である。その結果、世界規模で地球温暖化による海面上昇への適応も同時に推進できるのではないだろうか。

関連記事

-

ドイツのための選択肢(AfD)の党首アリス・バイゼルががイーロン・マスクと対談した動画が話題になっている。オリジナルのXの動画は1200万回再生を超えている。 Here’s the full conversa

-

バックフィットさせた原子力発電所は安全なのか 原子力発電所の安全対策は規制基準で決められている。当然だが、確率論ではなく決定論である。福一事故後、日本は2012年に原子力安全規制の法律を全面的に改正し、バックフィット法制

-

最近、自然災害を何でも気候変動のせいにするますます政治家が増えているが、これが一番深刻だ。 国連トップのグテーレス事務総長が述べている(筆者訳): 洪水、干ばつ、熱波、暴風雨、山火事は悪化の一途で、驚くべき頻度で記録を破

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

日本の電力系統の特徴にまず挙げられるのは、欧州の国際連系が「メッシュ状」であるのに対し、北海道から 九州の電力系統があたかも団子をくし刺ししたように見える「くし形」に連系していることである。

-

アゼルバイジャンで開催されている国連気候会議(COP29)に小池東京都知事が出張して伊豆諸島に浮体式の(つまり海に浮かべてロープで係留する)洋上風力発電所100万キロワットの建設を目指す、と講演したことが報道された。 伊

-

東京大学大学院情報学環准教授/東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員 開沼 博 3.11以来、処分方針が定まらず棚上げされてきたいわゆる「処理水」(東京電力福島第一原子力発電所で発生した汚染水を多核種除去設備等で処理し

-

菅首相が昨年11月の所信表明演説で2050年にCO2をゼロにする、脱炭素をする、と宣言して以来、日本中「脱炭素祭り」になってしまった。 日本の同調圧力というのはかくも強いものなのかと、ほとほと嫌になる。政府が首相に従うの

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間