中国、インド、ロシア、豪州・・炭鉱開発は止まらない

CO2を多く排出するとして、ここのところ先進国ではバッシングを受けている石炭事業だが、世界には多くの炭鉱開発計画がある。

erlucho/iStock

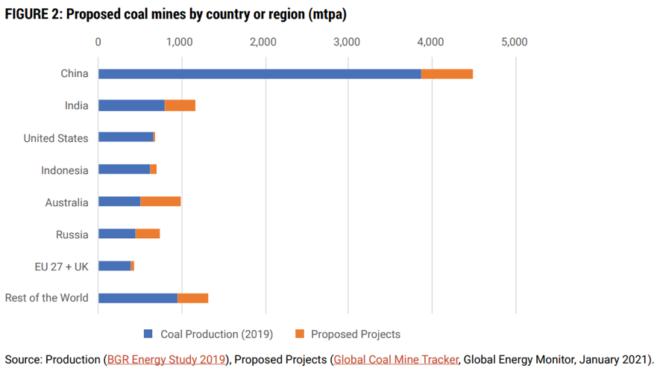

最近出た環境団体グローバル・エナジー・モニターの報告によると、世界で提案されている新しい炭鉱開発事業は合計で年間22億トンの産出量に上り、これがすべて実現するとなると、現在の世界の石炭生産量から30%の増加になるという。(解説記事)

図は、国ごとに、2019年現在の石炭産出量を青で、現在提案されている炭鉱開発事業をオレンジで書いたもの。

炭鉱開発事業は432件に上り、中国、ロシア、インド、オーストラリアの少数の州が新規開発事業の77% (年間17億トン) を担っていることがわかった。

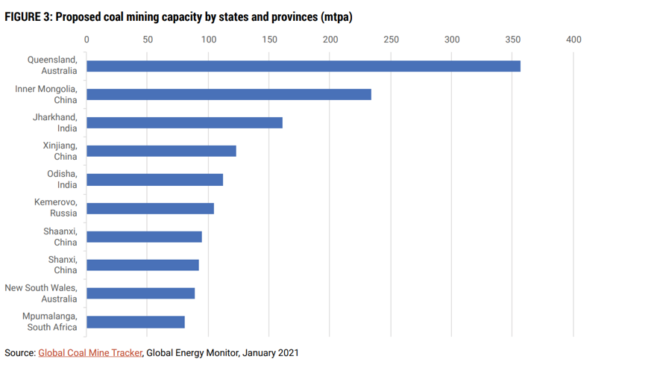

州ごとのランキングでは以下の図のようになる:

1位は豪州北東部のクイーンズランドで約350mtpa。mtpa(=mega ton per annumの略)とは年間100万トンの意味だから、実現すれば年間3.5億トンの生産量、ということになる。日本の年間消費量は1.88億トンだから、その2倍近くとなる。

豪州からは9位にニューサウスウェールズもランクインしている。

2位以下には中国から内モンゴル、新疆、陝西、山西と、4つの省・自治区の名前が見える。

インドからは3位のジャルカンド、5位のオディーシャー(旧名オリッサ)がある。

6位にはロシア、10位には南アフリカからランクインしている。

同報告によると、提案されている炭鉱のうち年間生産量にして4分の3(年間16億トン) は計画の初期段階にあり、キャンセルされる可能性があるけれども、4分の1(年間6億トン)はすでに建設中である、としている。

さて今後どうなるか。先進国では石炭バッシングの動きがあるので、豪州の炭鉱開発には影響があるかもしれない。

その一方で、新興国である中国、インド、ロシア、南アフリカでは、経済開発はもちろん重要であるから、そう簡単に止める訳にはいかないだろう。特に中国・インドでは事業の担い手は国営企業であり、民営企業が運営する先進国の事業よりも環境運動の影響を受けにくい。

石炭は国際的に貿易されているから、豪州の炭鉱開発が止まると、中国やロシアの炭鉱事業者はライバルが減って喜ぶことになるだろう。

中国・ロシアと先進国環境運動家には、奇妙な同盟関係が成立している訳だ。

■

関連記事

-

EUのエネルギー危機は収まる気配がない。全域で、ガス・電力の価格が高騰している。 中でも東欧諸国は、EUが進める脱炭素政策によって、経済的な大惨事に直面していることを認識し、声を上げている。 ポーランド議会は、昨年12月

-

米国はメディアも民主党と共和党で真っ二つだ。民主党はCNNを信頼してFOXニュースなどを否定するが、共和党は真逆で、CNNは最も信用できないメディアだとする。日本の報道はだいたいCNNなど民主党系メディアの垂れ流しが多い

-

先日、「石川和男の危機のカナリア」と言う番組で「アンモニア発電大国への道」をやっていた。これは例の「GX実行に向けた基本方針(案)参考資料」に載っている「水素・アンモニア関連事業 約7兆円〜」を後押しするための宣伝番組だ

-

The Guardianは2月4日、気候変動の分野の指導的な研究者として知られるジェームズ・ハンセン教授(1988年にアメリカ議会で気候変動について初めて証言した)が「地球温暖化は加速している」と警告する論文を発表したと

-

石油がまもなく枯渇するという「ピークオイル」をとなえたアメリカの地質学者ハバートは、1956年に人類のエネルギー消費を「長い夜に燃やす1本のマッチ」にたとえた。人類が化石燃料を使い始めたのは産業革命以降の200年ぐらいで

-

今年は第7次エネルギー基本計画(エネ基)の年である。朗報は河野太郎氏の突撃隊である再エネタスクフォースと自然エネルギー財団が、エネ基の議論から排除されることだ。それを意識して朝日新聞は、再エネ擁護のキャンペーンを張り始め

-

エネルギー(再エネ)のフェイクニュースが(-_-;) kW(設備容量)とkWh(発電量)という別モノを並べて紙面解説😱 kWとkWhの違いは下記URL『「太陽光発電は原子力発電の27基ぶん」って本当?』を

-

電力料金の総括原価方式について、最近広がる電力自由化論の中で、問題になっている。これは電力料金の決定で用いられる考え方で、料金をその提供に必要な原価をまかなう水準に設定する値決め方式だ。戦後の電力改革(1951年)以来導入され、電力会社は経産省の認可を受けなければ料金を設定できない。日本の電力供給体制では、電力会社の地域独占、供給義務とともに、それを特徴づける制度だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間