日本の撤退で中国が独占する石炭火力の世界市場

石炭火力発電はCO2排出量が多いとしてバッシングを受けている。日本の海外での石炭火力事業もその標的にされている。

磯子火力発電所 J-POWERグループHPより

だが日本が撤退すると何が起きるのだろうか。

2013年以来、中国は一帯一路構想の下、海外において2680万キロワットの石炭火力発電所を建設するために、5兆円以上のファイナンスをしてきた。だがこれはほんの序曲に過ぎなかった。

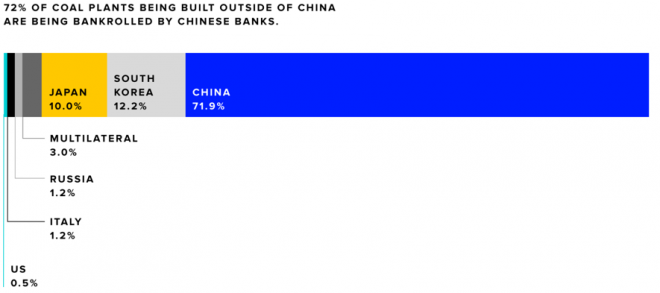

2019年8月になると、中国を除く世界全体の石炭火力発電所建設のうち、72%が中国によってファイナンスされる状態になった(出典:QUARTZ)

いま、日本、韓国、そしてアジア開発銀行の国際機関などが、石炭火力発電事業から撤退するよう、環境団体から圧力を受けている。だが、もしこれらがすべて撤退してしまえば、今後は中国が世界市場をほぼ完全に独占することになる。

現在、ユーラシア、南アメリカ、アフリカにおける60の新規の石炭火力発電事業において、ほぼ全額が中国の銀行によって資金提供されている。

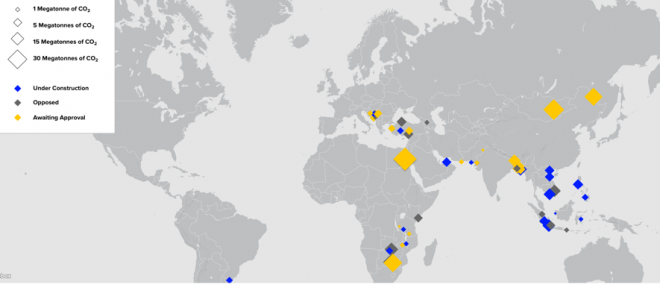

以下の図はそのマップであり、青は建設中、黒は反対運動に直面中、黄は建設許可待ちである(出典:QUARTZ)。一帯一路の輪郭がダブって見えてくる。

これらの石炭火力の合計は 7000万キロワット。日本の全ての石炭火力の合計4800万キロワットよりもはるかに多い。

「一帯一路」構想の下、中国は石炭火力発電をはじめとした化石燃料の採掘・利用技術で約150カ国を支援している。

これは開発途上国が切望していることだ。中国はそれを与えることが出来ている。

日本は、石炭事業から撤退するならば、単に事業機会を逃すばかりでなく、開発途上国を中国側に追いやって一帯一路を手助けしてしまうのだ。こんな愚かなことがあるだろうか。

■

関連記事

-

きのうのシンポジウムでは、やはり動かない原発をどうするかが最大の話題になった。 安倍晋三氏の首相としての業績は不滅である。特に外交・防衛に関して日米安保をタブーとした風潮に挑戦して安保法制をつくったことは他の首相にはでき

-

原子力発電所の再稼働問題は、依然として五里霧中状態にある。新しく設立された原子力規制委員会や原子力規制庁も発足したばかりであり、再稼働に向けてどのようなプロセスでどのようなアジェンダを検討していくのかは、まだ明確ではない。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー調査期間のGEPRはサイトを更新しました。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

福島第一原発事故をめぐり、社会の中に冷静に問題に対処しようという動きが広がっています。その動きをGEPRは今週紹介します。

-

6月20日のWSJに、こういう全面広告が出た。出稿したのはClimate Leadership Council。昨年の記事でも紹介した、マンキューやフェルドシュタインなどの創設した、炭素税を提唱するシンクタンクだが、注目

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を「カーボンニュートラル」と呼ぶ習慣が流行っているようだが、筆者には種々の誤解を含んだ表現に思える。 この言葉は本来、バイオマス(生物資源:

-

デモクラシーの歴史は長くない。それを古代ギリシャのような特権階級の自治制度と考えれば古くからあるが、普通選挙にもとづく民主政治が世界の主流になったのは20世紀後半であり、それによって正しい意思決定ができる保証もない。特に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間