真の地球温暖化の速度を測る:米国と日本の挑戦

franconiaphoto/iStock

地球温暖化の正しい測定は難しい。通常の気象観測では捉えきれない僅かな変化を、理想的な環境で100年以上観測し続ける必要あるからだ。

気象観測は世界各地で行われているが、このような分析に耐えるデータセットはまだ存在しない。したがって、われわれはまだ真の地球温暖化の速度がどのくらいなのかを知らない。

米国と日本では、この難題への挑戦が今も続いている。

2005年1月、アメリカ海洋大気庁NOAAは米国気候基準ネットワークUSCRN(United States Climate Reference Network)の運用を開始した。年々〜数十年単位の「気象現象」ではなく「気候変動」をターゲットとしたネットワークである。

米国での長期気象観測ネットワークで有名なものは、米国歴史気候学ネットワークUSHCN(United States Historical Climatology Network)である。しかし、このデータセットには周辺の都市化昇温、観測所の移転や気温計の変更などによる誤差が含まれており、これらの影響が補正しきれていない。

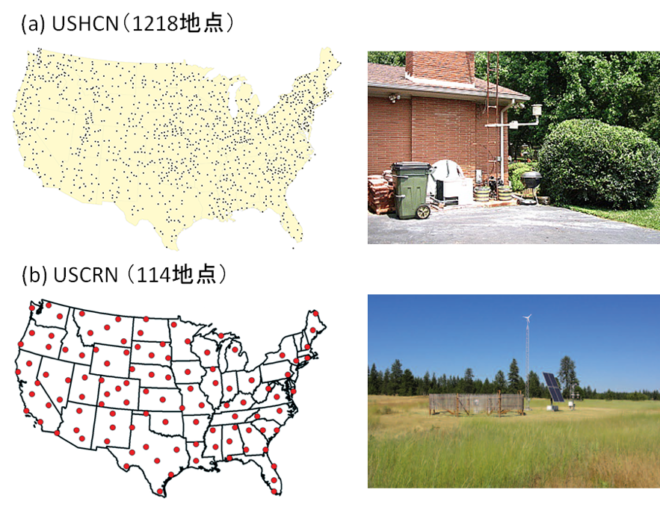

そこでNOAAは、USHCNの米国内1218地点(図1a)のうち都市化の影響が小さい114地点を精選し気候観測の「基準地点」と定めて(図1b)、2005年から新たに高精度な測器を用いた観測を開始した。例えば、USHCNの観測地点には周囲の建物や樹木に風が遮られて熱がこもってしまう場所がある(図1a)。USCRNではこのような地点は観測対象から外され、地球温暖化の観測のための理想的な環境が維持されている(図1b)。日本の観測所ではまず見られない広大で平坦な敷地である。

図1 (a)USHCN・(b)USCRNによる米国内の観測地点の分布と観測風景の例(Pielke et al., 2007; Diamond et al., 2013)

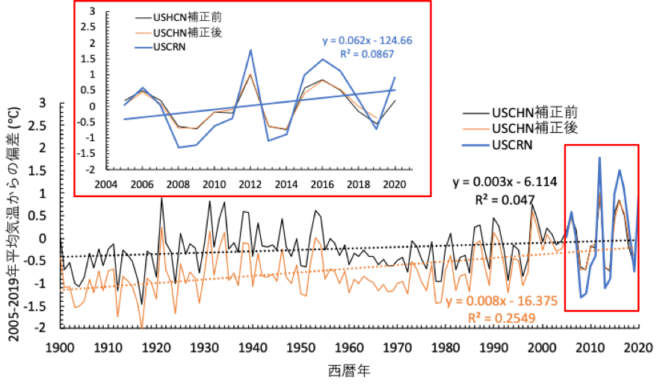

USCRNを使うと、USHCNに基づく地球温暖化速度の見積もりとどの程度違うのだろうか? 2021年5月現在、利用可能なUSCRNのデータは2005年以降の15年間しかなく、地球温暖化の速度を評価するには短すぎる(図2)。けれども参考までに15年間のデータを見ると、USHCN(補正前・補正後)に比べてUSCRNのデータは年々変動が大きい。回帰直線を引くとその傾きは0.06と上昇傾向を示すが、変動が大きく有意ではないので上昇しているとは結論できない(図2左上)。今後、両者の間にどのような違いが出てくるのか注目される。

図2 1900〜2020年のUSHCN1218地点(補正前・補正後)とUSCRN114地点の米国の年平均気温偏差。直線・点線:回帰直線。左上の図は2005〜2020年の拡大図。

さて、日本はどうか。USCRNと同じように選別してみると、気象庁の観測地点(気温計が設置されている約840地点)のうち、地球温暖化の監視に理想的な地点は寿都・宮古・室戸岬のわずか3地点しかない。こうなると、USHCNと同様にその他の観測データは何らかの補正をせざるを得ないが、それができる技術や経験を持つ人材も不足している。

米国のような広大な土地を有しないわが国で、この問題を解決できるのが、近藤純正東北大学名誉教授が提案する地球温暖化観測所である。地上での都市化などの影響を避けられるように、気象庁の観測地点で風速を測っている鉄塔(高さ10–50 m)に新たに高精度の気温計を設置するというものである。

地球の気温は、どのくらい上昇しているのか。精密な観測が必要だ。

関連記事

-

世界的なエネルギー価格の暴騰が続いている。特に欧州は大変な状況で、イギリス政府は25兆円、ドイツ政府は28兆円の光熱費高騰対策を打ち出した。 日本でも光熱費高騰対策を強化すると岸田首相の発言があった。 ところで日本の電気

-

先日、欧州の排出権価格が暴落している、というニュースを見ました(2022年3月4日付電気新聞)。 欧州の排出権価格が暴落した。2日終値は二酸化炭素(CO2)1トン当たり68.49ユーロ。2月8日に過去最高を記録した96.

-

今回も嘆かわしい報道をいくつか取り上げる。 いずれも、筆者から見ると、科学・技術の基本法則を無視した「おとぎ話」としか受け取れない。 1. 排ガスは資源 CO2から化学原料を直接合成、実証めざす 排ガスは資源 CO2か

-

メディアでは、未だにトヨタがEV化に遅れていると報道されている。一方、エポックタイムズなどの海外のニュース・メディアには、トヨタの株主の声が報じられたり、米国EPAのEV化目標を批判するトヨタの頑張りが報じられたりしてい

-

北朝鮮の国防委員会は2013年1月24日、国連安全保障理事会の制裁決議に反発して、米国を核兵器によって攻撃することを想定した「高い水準の核実験」を実施すると明言した。第三回目となる核実験。一体、高い水準とは何を意味するのだろうか。小型化、高濃縮ウラン、同時多数実験をキーワードに解読する。

-

ロシアの国営ガス会社、ガスプロムがポーランドとブルガリアへの天然ガスの供給をルーブルで払う条件をのまない限り、停止すると通知してきた。 これはウクライナ戦争でウクライナを支援する両国に対してロシアが脅迫(Blackmai

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを行進しました。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあった

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間