米国共和党の温暖化懐疑論は科学に無知だからではない

francescoch/iStock

地球温暖化の「科学は決着」していて「気候は危機にある」という言説が流布されている。それに少しでも疑義を差しはさむと「科学を理解していない」「科学を無視している」と批判されるので、いま多くの人が戦々恐々としている。

だが米国の共和党側は、科学を知っているからこそ「気候危機」など嘘だと知っているのだ。

これを裏付けるデータがあるので紹介しよう。

以前筆者は、

・温暖化は米国では党派問題であり、民主党側は気候危機と訴えるが、共和党側はそれを否定しており、極端なCO2削減など不要と考えている。

・「バイデン政権がなすべきこと」として共和党が挙げた政策の中で温暖化対策は最下位だった。

ということを述べた。そして、この理由として、

・米国では「気候危機」説に否定的な研究者が議会で証言し、またメディアで活躍して、正確な情報を提供している。

ということも書いた。

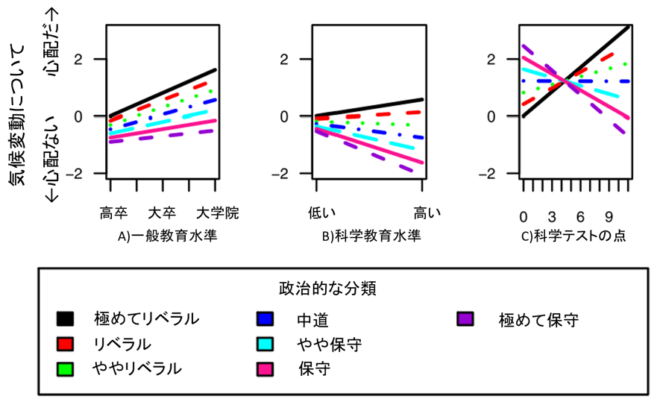

以下の図は、米国の一般社会調査(General Social Survey)を分析した論文のものだ(筆者訳、編集)。

図で保守(共和党系。ピンクの実線)を見ると、気候変動について「心配ない」と答える人の割合は、B)科学教育水準、およびC)科学テストの点、が高いほど増えていることが、線が右肩下がりになっていることで分かる(なおここでの科学テストとは、一般社会調査の中で幾つか出題した科学の問題の得点であり、温暖化問題についてのテストではない)。

共和党側が「気候危機説」を否定するのは、科学を知らないからではない、むしろ十分に知識を得た上で、確信を持って否定しているのだ。

日本はどうだろうか。筆者は産業界や政府の方とよく話をする。感触としては、科学・技術をよく知っているほど、気候危機説は誇張に過ぎず、2050年にCO2をゼロにするといった極端なCO2削減など不可能だし、する必要もないことはよく分かっている。

にも関わらず、それを表立って言う人が稀なのは、米国とは異なり、日本では同調圧力が強いせいであろうか。

■

関連記事

-

東京都や川崎市で、屋上に太陽光パネル設置義務化の話が進んでいる。都民や市民への事前の十分な説明もなく行政が事業を進めている感が否めない。関係者によるリスク評価はなされたのであろうか。僅かばかりのCO2を減らすために税金が

-

自治体で2050年迄にCO2排出をゼロにするという宣言が流行っている。環境省はそれを推進していて、宣言をした自治体の状況を図のようにまとめている。宣言した自治体の人口を合計すると7000万人を超えるという。 だがこれらの

-

スマートグリッドという言葉を、新聞紙上で見かけない日が珍しくなった。新しい電力網のことらしいと言った程度の理解ではあるかもしれないが、少なくとも言葉だけは、定着したようである。スマートグリッドという発想自体は、決して新しいものではないが、オバマ政権の打ち出した「グリーンニューディール政策」の目玉の一つに取り上げられてから、全世界的に注目されたという意味で、やはり新しいと言っても間違いではない。

-

アメリカ共和党の大会が開かれ、トランプを大統領に指名するとともに綱領を採択した。トランプ暗殺未遂事件で彼の支持率は上がり、共和党の結束も強まった。彼が大統領に再選されることはほぼ確実だから、これは来年以降のアメリカの政策

-

自民党萩生田光一政調会長の発言が猛批判を受けています。 トリガー条項、税調で議論しないことを確認 自公国3党協議(2023年11月30日付毎日新聞) 「今こういう制度をやっているのは日本ぐらいだ。脱炭素などを考えれば、あ

-

アメリカ人は暑いのがお好きなようだ。 元NASAの研究者ロイ・スペンサーが面白いグラフを作ったので紹介しよう。 青い曲線は米国本土48州の面積加重平均での気温、オレンジの曲線は48州の人口加重平均の気温。面積平均気温は過

-

北朝鮮の国防委員会は2013年1月24日、国連安全保障理事会の制裁決議に反発して、米国を核兵器によって攻撃することを想定した「高い水準の核実験」を実施すると明言した。第三回目となる核実験。一体、高い水準とは何を意味するのだろうか。小型化、高濃縮ウラン、同時多数実験をキーワードに解読する。

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間