トヨタは日本から出て行くのか

3月11日に行われた日本自動車工業会の記者会見で、豊田章男会長(トヨタ自動車社長)は「今のまま2050年カーボンニュートラルが実施されると、国内で自動車は生産できなくなる」と指摘した。キーワードはライフサイクルアセスメント(LCA)である(27:00~)。

豊田氏は「車をEVにすればゼロエミッションになる」という考え方は誤りだと指摘し、発電から廃棄までのライフサイクルで考えるべきだと強調した。電池の生産や充電に使われる電力の発電で排出されるCO2を考えると、電源構成で環境負荷が変わるからだ。

日本で生産した自動車がEUに輸出できなくなる

日本の電力は(原発が止まっているため)火力が75%だが、フランスは電源の77%が原子力で火力は11%なので、日本で生産したヤリスよりフランスで生産したヤリスのほうがCO2排出が少ないという計算になる。

EUは2030年代にEV(電池駆動車)だけを電気自動車と認め、内燃機関(ICE)とともにハイブリッド車(HV)を禁止し、LCA規制を強化してCO2排出に高率の国境炭素税(関税)をかける方針だ。このままでは日本で生産した自動車は、EUに輸出できなくなるおそれがある。

かつて自動車生産のグローバル化が進んだとき、人件費の安い国でつくろうということで海外に生産を移転する空洞化が起こったが、これからはCO2排出の少ない国に工場が移転する空洞化が起こるだろう。フォルクスワーゲンはスウェーデンに電池工場を建てる。スウェーデンの電源の40%は水力、40%が原子力で、火力は1%だからだ。

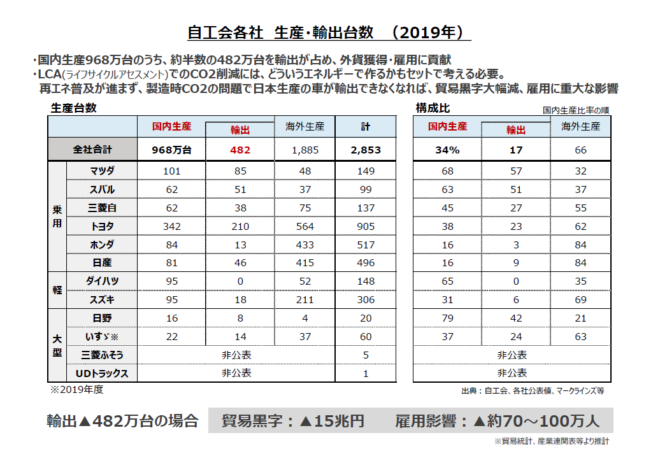

次の表は日本の自動車生産台数と輸出台数だが、国内生産968万台のうち482万台が輸出されている。もしEUに輸出できなくなると国内生産は半減するので、自動車産業は国内で成り立たない。自動車の雇用は550万人だが、そのうち70~100万人の雇用が失なわれ、貿易黒字が15兆円減少する見通しだ、と豊田社長は警告している。

自動車工業会の資料より

「カーボンニュートラル」はEUの罠

国際競争のルールも変わる。今まではいい車を安くつくる技術が競争優位の源泉だったが、これからは脱炭素化でCO2規制を逃れる戦略が重要になる。

池田直渡氏が指摘するように「EUは日本を不利にできるEV戦略を立て、「HVはICEの仲間」という風説を広めるのに躍起になっている。そういうメーカーの都合に合わせるべく、政治が一体になってシナリオを作成して、自国に有利なルールと世論を作ろうとしているのだ」。

EUがHVを禁止するのは、トヨタが圧倒的な競争優位をもつHVをつくる技術力がEUの自動車メーカーにないからだ。これは陰謀論だと思う人も多いだろうが、私には既視感がある。

2002年、京都議定書が国会で全会一致で承認されたとき、経産省の澤環境政策課長は全省庁の会議で「EUの罠にはまって過大な削減義務を課せられた」と反省した。1997年に決まった京都議定書の基準年が1990年になっていたのは、東欧の社会主義の崩壊で、古い工場を改築するだけでEUのCO2排出量が激減したからだった。

日本は「地球を守ろう」という美辞麗句の罠にはまり、マイナス6%という過大な削減枠を飲んでしまった。結果的にはEUはマイナス15%と目標(マイナス7%)を超過達成したが、日本はプラス10%になり、排出枠を中国とロシアから数千億円で買うはめになった。

こういう複雑な事情を何も知らない小泉環境相が音頭をとるカーボンニュートラルは、京都議定書の失敗をくり返すおそれが強い。電源を脱炭素化する最短の対策は原発の再稼動だが、菅政権にはそれを進める覚悟もない。このままではトヨタは(新工場をフランスやスウェーデンに建設して)日本から出て行くだろう。

2000年代以降の日本の「デフレ」の正体は製造業の空洞化だが、自動車だけは辛うじて国内に残った。中でも世界最強の競争力を誇るトヨタは、製造業の最後の拠点だ。トヨタが日本から出て行く日は、日本から製造業が消える日である。

この問題も4月から始まるアゴラ経済塾「資本主義は脱炭素化できるか」で議論したい。続きはアゴラサロンで。

関連記事

-

調整が難航していた第7次エネルギー計画(原案)がやっと出たが、ほとんど話題にならない。何も新味がないからだ。計画経済でもないのに電源構成を政府が計画しているのは日本だけだが、今回はその数字も表1のようにぼかされている。こ

-

電気が足りません。 電力緊急事態 理由その1 寒波による電力需要増大 理由は二つ。 まず寒波で電力需要が伸びていること。この寒さですし、日本海側は雪が積もり、太陽光の多くが何日間も(何週間も)“戦力外”です。 こうしたk

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送している。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ--シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送した。

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。 そ

-

福島原発事故の後で、日本ではエネルギーと原子力をめぐる感情的な議論が続き、何も決まらず先に進まない混乱状態に陥っている。米国の名門カリフォルニア大学バークレー校の物理学教授であるリチャード・ムラー博士が来日し、12月12日に東京で高校生と一般聴衆を前に講演と授業を行った。海外の一流の知性は日本のエネルギー事情をどのように見ているのか。

-

エネルギー問題では、常に多面的な考え方が要求される。例えば、話題になった原子力発電所の廃棄物の問題は重要だが、エネルギー問題を考える際には、他にもいくつかの点を考える必要がある。その重要な点の一つが、安全保障問題だ。最近欧米で起こった出来事を元に、エネルギー安全保障の具体的な考え方の例を示してみたい。

-

かつて、アーノルド・トインビーは、文明の衰退について独自の見解を示した。文明の衰退は、内部の要因によって引き起こされると考えた。 例えば、支配層が腐敗し、社会の矛盾が深まることによって、文明は内部から崩壊していく。このよ

-

2022年の世界のエネルギー市場はウクライナ戦争に席巻された。ウクライナ戦争の出口が見えない状況下で、2023年10月にはイスラム組織ハマスがイスラエルへの越境攻撃を行った。イスラエルがハマス、およびその背後にいると言わ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間