いびつな電力自由化が電力危機を招いた

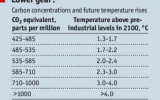

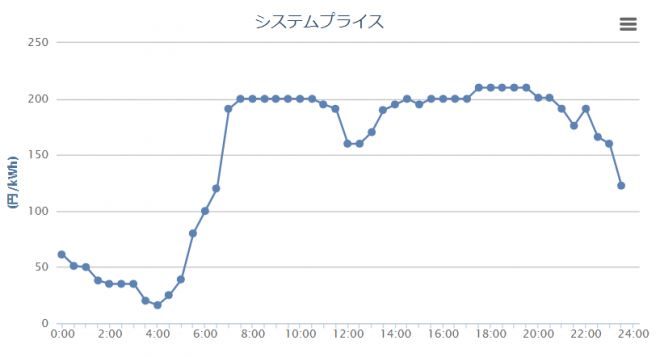

電力需給が逼迫している。各地の電力使用率は95%~99%という綱渡りになり、大手電力会社が新電力に卸し売りする日本卸電力取引所(JEPX)のシステム価格は、11日には200円/kWhを超えた。小売料金は20円/kWh前後だから、新電力はその10倍以上の価格で電力を仕入れていることになる。

JEPXの卸売価格(1月11日)

電力は1割足りないと1割電力供給を減らすというわけには行かない。電力が大きく不足すると、周波数が低下するので発電機が自動停止し、その管内がすべて停電する。連休明けのきょうから電力需要が増えると、北海道大停電のような事態になりかねない。その原因は何だろうか。

まず明らかなことは、10年に1度といわれる寒波による電力需要の増加だが、今シーズンの電力需要は昨シーズンに比べて4%増。この程度で、ここまで電力が逼迫したことはこれまでなかった。

第2の原因は、LNGの供給不足である。ほとんどの原発が止まっているため、その分をLNGでまかなっているが、今年はその供給が不足し、スポット価格が15ドル/100万BTUと通常の10倍近くなり、備蓄が足りなくなった。

第3の原因は、再生可能エネルギーへの依存度が上がって供給が不安定になったことだ。特に今回、東北では大雪になったため、太陽光は積雪でまったく発電できなくなった。

発送電分離と原発停止で設備に余裕がなくなった

根本的な原因は、昨年から始まった発送電分離である。かつて電力会社は地域独占で供給責任を負ったため、日本は停電は少ないが、電気代は世界最高水準だった。これが2020年4月から送電部門は別会社になり、発電会社は供給責任を負わない。系統運用は送電会社の責任だが、燃料供給が不足するとどうしようもない。

その調整は電力広域的運営推進機関がやるが、これは調整するだけで設備はもたない。火力発電所がデコボコの多い再エネの負荷(超過需要)を調整するが、発送電分離されると、発電会社には新電力の負荷を調整する投資のインセンティブがない。おまけに稼働していた原発も特重(特定重大事故等対処施設)の審査でまた止まり、いま動いている原発は全国で3基しかない。

電力業界はピーク時のために発電・送電設備に巨額の投資を行ない、1年の大部分は休止している。この投資を効率化するため、価格競争で設備投資を削減することが電力自由化の目的なので、過少投資になって停電するリスクは避けられないのだ。

だから電力自由化の後は、どこの国でも大停電が起こる。特にひどかったのは、2000年夏に起こったカリフォルニア州の大停電である。このときは発送電分離と同時に小売価格が凍結されたため、電力会社が設備投資を控えたので大停電が続き、多くの電力会社の経営が破綻した。

今回の日本の電力不足は、このカリフォルニア電力危機に似ている。原発の停止で供給力が低下しているのに、新電力が600社以上も参入して小売料金が下がり、設備投資が減って潜在的な需給ギャップが拡大した。

原子力規制委員会が合格と認めた原発を再稼働せよ

しかし日本の電力自由化には、特殊な政治的要因がある。電力業界の主導権は東京電力にあり、経産省は欧米のように発送電分離しようとしたが、東電の政治力に阻まれてきた。それを福島第一原発事故で東電の政治力が弱ったとき、原子力損害賠償機構で「子会社化」し、一挙に自由化を決めたのだ。

原発が動かない状態のまま発送電分離したので「片肺飛行」になり、石炭火力も抑制したので、LNG依存度が上がった。太陽光や風力などの新電力は、燃料がいらないので限界費用は低い。そのため昨年の夏は新電力の発電コストが0.01円/kWhまで下がり、新電力は大もうけだった。

しかし今、新電力は、小売料金の10倍以上で電力を仕入れなければならないので大幅な逆鞘になり、巨額の負債を負う。今回の電力危機はkWベースの発電設備の不足ではなく、kWhベースの燃料不足なので、一時的な節電では乗り切れない。この冬ずっと今のような卸売価格が続くと、新電力の経営破綻が続出するだろう。新電力の料金は「市場連動型」が多いので、利用者の負担も激増する。

経産省が原発を止めたまま、業界の司令塔だった東電の反対を押し切り、再エネを優遇して発送電分離を強行したため、今回のような需給逼迫に誰も責任をもたない供給無責任体制が生まれてしまった。経産省はその責任を逃れるため、今回は電力会社に「節電」という言葉を使うなと命じたそうだ。

国民もそういう覚悟で、電力自由化を決めたはずだ。これからは一定の確率で、大停電が発生するリスクを織り込むしかない。今すぐやるべき対策は節電とともに、原子力規制委員会が設置変更許可を出した柏崎刈羽など7基の原発を再稼働し、供給力を安定させることである。

関連記事

-

他方、六ヶ所工場に関連してもう一つ、核不拡散の観点からの問題がある。すなわち、はっきりした使途のない「余剰プルトニウム」の蓄積の問題である。

-

ウクライナの戦争を招いたのは、ロシアのガスへの依存を招いたEUの自滅的な脱炭素・反原発政策だったことを糾弾し、欧州は、域内に莫大な埋蔵量があるガスの採掘拡大を急ぐべきだ、とする大合唱が起きている。 「エネルギーマゾヒズム

-

エネルギー基本計画の主要な目的はエネルギーの安定供給のはずだが、3.11以降は脱炭素化が最優先の目的になったようだ。第7次エネ基の事務局資料にもそういうバイアスがあるので、脱炭素化の費用対効果を明確にしておこう。 「20

-

バイデン大統領は1.5℃を超える地球温暖化は「唯一最大の、人類の存亡に関わる、核戦争よりも重大な」危機であるという発言をしている。米誌ブライトバートが報じている。 同記事に出ている調査結果を見ると「人類存亡の危機」という

-

福島原子力事故を受けて、日本のエネルギー政策の見直しが進んでいます。それはどのような方向に進むべきか。前IEA事務局長であり、日本エネルギー経済研究所特別顧問である田中伸男氏に「日本のエネルギー政策見直しに思う」というコラムを寄稿いただきました。

-

9月末に国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書が発表されることをきっかけに、9月3日に池田信夫さんの「言論アリーナ」に呼んで頂き、澤昭裕さんも交えて地球温暖化の話をさせて頂く機会を得た。(YouTube『地球は本当に温暖化しているのか?』)その内容は別ページでも報告されるが、当日の説明では言い足りなかったり、正確に伝わるか不安であったりする部分もあるため、お伝えしたかった内容の一部を改めて書き下ろしておきたい。

-

自民党萩生田光一政調会長の発言が猛批判を受けています。 トリガー条項、税調で議論しないことを確認 自公国3党協議(2023年11月30日付毎日新聞) 「今こういう制度をやっているのは日本ぐらいだ。脱炭素などを考えれば、あ

-

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間