2050年CO2ゼロでも、0.01℃も下がらないし豪雨は1mmも減らない

2050年にCO2をゼロにすると宣言する自治体が増えている。これが不真面目かつ罪作りであることを前に述べた。

(写真AC:編集部)

本稿では仮に、日本全体で2050年にCO2をゼロにすると、気温は何度下がり、豪雨は何ミリ減るか計算しよう。

すると、気温は0.01℃も下がらず、豪雨は1mmも減らないことが分かる。

つまり日本が2050年までにCO2をゼロにするかどうかは、日本の防災には殆ど全く関係が無い。自治体にせよ、政府にせよ、このことをきちんと理解し、住民にも説明すべきである。それ無くして「2050年CO2ゼロ」を安易に宣言してはならない。

1 計算方法

計算方法は以前述べたが、以下におさらいをしよう。

気温上昇は、TCRE= 1.6(℃/兆トンC)という係数を使って、累積の排出量を用いて以下のように計算できる。この方法は、気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change:IPCC)報告によるものだ。

気温上昇(℃)= 1.6(℃/兆トンC)×累積CO2排出量(兆トンCO2) (1)

降水量は、気温1℃が上がると水蒸気量が増え、引いては降水量が6%増えるというクラウジウス・クラペイロン関係を用いる。

降水量増加(%) = 気温上昇(℃)×6 (%/℃) (2)

2 計算手順

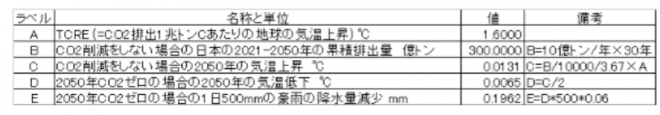

式(1)(2)を用いて2050年について計算すると、表のようになる。順に説明しよう。

まずAはTCREである。TCREは1兆トンCあたりで1.6℃である。

BはCO2排出量が現状(=10億トン)から2050年まで30年間にわたり横ばいで推移したと仮定した場合の累積の排出量である。

Cは、その時の2050年における気温上昇を式(1)を用いて計算したもの。備考のところで、3.67で割っているのは、TCREがトンCあたりで定義されているので、トンCO2あたりに直すためである。CO2の分子量が44、 Cの分子量が12なので、3.67で割っている。

Dは、2050年にCO2をゼロにした場合の気温低下である。2021年から直線的にCO2をゼロにするとなると、今後30年間の平均でのCO2の排出削減量はBの半分になるから、気温低下DはCの半分になる。

Eは、式(2)を用いて、1日で500mmの豪雨の降水量が、Dの気温低下によって、どれだけ減少するかを計算したものである。

(写真AC:編集部)

3 計算結果とその意味

表から、日本全体で2050年にCO2ゼロを達成することによる気温の低下(D)は0.0065℃であり、つまり0.01℃にもならないことが分かった。またこのときの豪雨の減少(E)は0.196mmであり、つまり1mmにもならないことが分かった。

なぜこのように僅かなのか。理由は2つある。

第1は、温暖化は緩やかな変化だからだ。過去にも温暖化は起きてきたが、同じく緩やかであった。台風、豪雨、猛暑の何れにも、殆ど温暖化の影響は無かった。

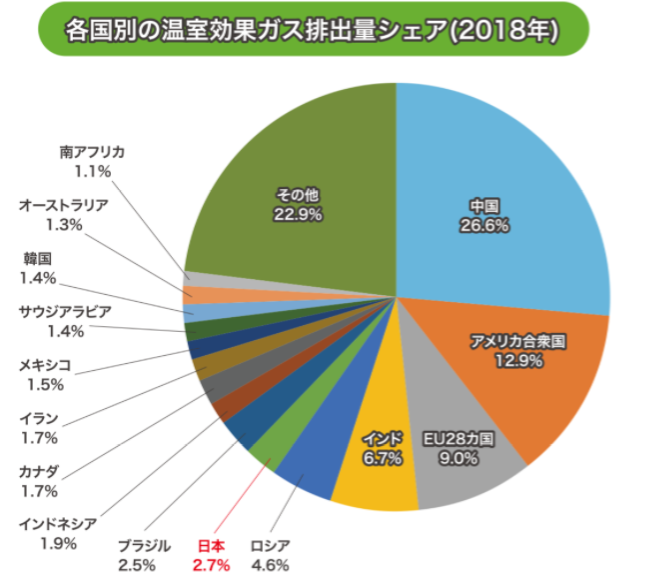

第2は、日本の排出量は世界の内で僅かだからだ。図を見ると、日本の排出は世界の3%に過ぎないことが分かる。

(出典:資源エネルギー庁資料)

関連記事

-

英国はCOP26においてパリ協定の温度目標(産業革命以降の温度上昇を2℃を十分下回るレベル、できれば1.5℃を目指す)を実質的に1.5℃安定化目標に強化し、2050年全球カーボンニュートラルをデファクト・スタンダード化し

-

毎朝冷えるようになってきた。 けれども東京の冬は随分暖かくなった。これは主に都市化によるものだ。 気象庁の推計では、東京23区・多摩地区、神奈川県東部、千葉県西部などは、都市化によって1月の平均気温が2℃以上、上昇し

-

前回、防災白書が地球温暖化の悪影響を誇大に書いている、と指摘した。今回はその続き。 白書の令和2年度版には、「激甚化・頻発化する豪雨災害」という特集が組まれている。これはメディアにもウケたようで、「激甚化・頻発化」という

-

現在、エジプトのシャルムエルシェイクで国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)が開催されています。連日様々なニュースが流れてきますが、企業で環境・CSR業務に携わる筆者は以下の記事が気になりました。 企業の

-

菅首相が10月26日の所信表明演説で、「2050年までにCO2などの温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目指す」旨を宣言した。 1 なぜ宣言するに至ったか? このような「2050年ゼロ宣言」は、近年になって、西欧諸国

-

「GEPR」を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」を提供しています。9月3日は1時間にわたって「地球は本当に温暖化しているのか--IPCC、ポスト京都を考える」(YouTube)を放送しました。その報告記事を提供します。

-

AIナノボット 近年のAIの発展は著しい。そのエポックとしては、2019年にニューラルネットワークを多層化することによって、AIの核心とも言える深層学習(deep learning)を飛躍的に発展させたジェフリー・ヒント

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 気候モデルが過去を再現できないという話は何度

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間