再生可能エネルギーの大量導入で豪雨は3ミクロンしか減らなかった

簡単な概算方法と驚愕の結論

太陽光発電等の再生可能エネルギーの賦課金は年々増大しており、今や年間2.4兆円に上る。ではこれで、気温はどれだけ下がり、豪雨は何ミリ減ったのか? 簡単に概算する方法を紹介する。驚愕の結論が待っている。なお本稿の技術的詳細については、別途研究ノートにまとめてあるので参照されたい。

(写真AC:編集部)

計算方法は簡単である。炭素が1兆トン、すなわちCO2が3.67兆トン排出されると、約1.6℃の気温上昇がある、という比例関係を使うだけである。この係数(=1.6℃/兆トン炭素。TCREと呼ばれる)を用いた方法は、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)の報告書に基づくものだ。

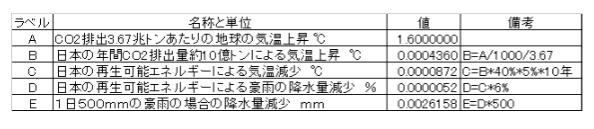

概算については下表にまとめた。以下、順に説明しよう。

まず、日本のCO2排出量は年間約10億トンだから、これによる気温上昇は1.6℃の3670分の1で0.000436℃になる。このうち、発電によるものが約4割である。再生可能エネルギーが導入されることにより、このCO2の一部が削減されたことになる。

発電に占める太陽光発電等の再生可能エネルギーの割合は、大量導入が行われた過去10年間程度で平均すると5%程度であったので、再生可能エネルギーによる気温の低下は0.000436℃×40%×5%×10年=0.000087℃、つまり87マイクロ℃となる。

これによる降水量の減少はどれだけか。気温が上昇すると大気中の水蒸気量が増え、豪雨が強くなるというクラウジウス・クラペイロン関係を仮定しよう(なおこの関係自体、じつは統計的に有意に観測されてはいないので過大評価かもしれないが、ここでは仮にこの関係が成り立つとする)。

クラウジウス・クラペイロン関係では1℃の気温上昇が6%の雨量増大となるから、仮に1日に500mmの豪雨であれば、上述の気温低下によって0.000087℃×0.06×500=0.002616mm、つまり3ミクロンの雨量が減少したことになる。

以上をまとめると、過去10年にわたる太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入による気温の低下は87マイクロ℃であり、一日に500mmの豪雨の降水量は3ミクロンしか減らなかった。つまり殆ど全く気温は下がらず、雨量も減らなかった。

このような試算が重要なのは、日本が今後どのようにお金を使うかを考えるためである。ダムや堤防といった治水事業などの防災に投資すべきだろうか? それとも太陽光発電等のCO2削減策に投資すべきだろうか?

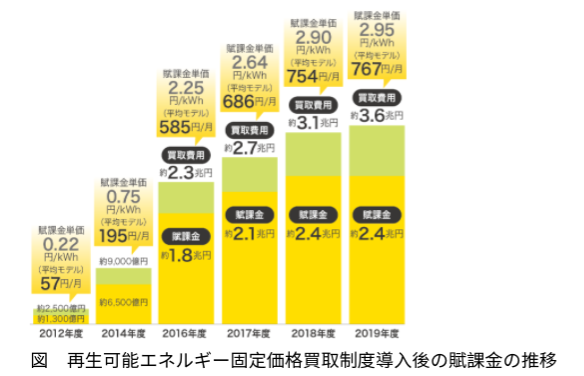

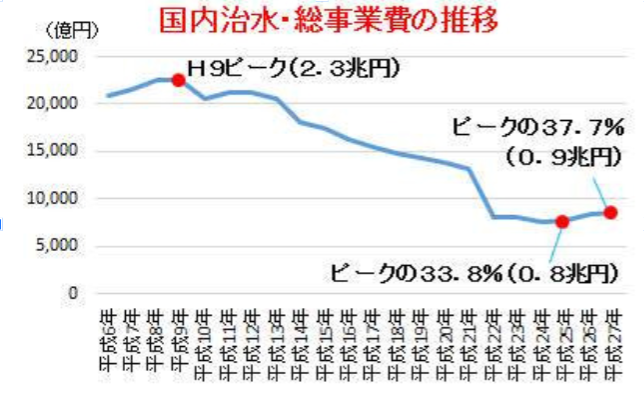

以下に、過去の投資額を見てみよう。再生可能エネルギーの賦課金は増大し、年間2.4兆円を超えている。これに対して、治水事業費はピークより1兆円以上も減少している。

図 再生可能エネルギー固定価格買取制度導入後の賦課金の推移(出典:資源エネルギー庁)

図 国内治水・総事業費の推移(出典:藤井聡氏資料)

豪雨災害から国民を守るためには、今後、この両者のバランスをどうすべきだろうか?

昨年の台風19号等、近年の災害においては、ダムや堤防等の防災投資が遅延ないし不足していた地域が、より深刻な被害を受けたとの指摘がある。

すると、国民の財産と安全を守るためには、治水事業への投資は重要そうだ。他方で、太陽光発電をいくら導入しても豪雨は事実上全く減らない。

本稿で紹介した「TCRE」と「クラウジウス・クラペイロン関係」を用いた比例計算で、どのようなCO2削減策でも、それによる気温変化と、豪雨の降水量変化を簡単に計算できる。読者諸賢も、ぜひ試して欲しい。

その上で、温暖化問題に合理的に対処するために、ノーベル経済学を受賞したノードハウスが指摘した、費用対効果の2つのバランスを検討すべきだ。第1は、CO2削減投資と防災投資のバランス(=“適応と緩和”のバランスと呼ばれる)であり、第2はCO2削減投資とその他の投資とのバランス(=機会費用の検討)である。

本稿はその一例であった。

関連記事

-

経済産業省は再生可能エネルギーの振興策を積極的に行っています。7月1日から再エネの固定価格買取制度(FIT)を導入。また一連のエネルギーを導入するための規制緩和を実施しています。

-

反原発を訴えるデモが東京・永田町の首相官邸、国会周辺で毎週金曜日の夜に開かれている。参加者は一時1万人以上に達し、また日本各地でも行われて、社会に波紋を広げた。この動きめぐって市民の政治参加を評価する声がある一方で、「愚者の行進」などと冷ややかな批判も根強い。行き着く先はどこか。

-

1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。

-

11月16日~24日までアゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29に参加してきた。本稿ではCOP29の結果と今後の課題について筆者の考えを述べたい。 COP29は資金COP 2023年のCOP28が「グローバルストッ

-

「原発、国民的合意を作れるか? — 学生シンポジウムから見たエネルギーの可能性」を GEPR編集部は提供します。日本エネルギー会議が主催した大学生によるシンポジウムの報告です。

-

あらゆる手段を使って彼の汚点を探せ!というのが、フェーザー内相(社民党・女・53歳)の極秘命令だったらしい。 彼というのはシェーンボルム氏。2016年より、サイバーセキュリティの監視などを担当するBSI(連邦情報セキュリ

-

「インフレ抑止法」成立の米国・脱炭素の現状 8月16日、米国のバイデン大統領は、政権の看板政策である気候変動対策を具体化する「インフレ抑止法」に署名し、同法は成立した。 この政策パッケージは、政権発足当初、気候変動対策に

-

前回、防災白書が地球温暖化の悪影響を誇大に書いている、と指摘した。今回はその続き。 白書の令和2年度版には、「激甚化・頻発化する豪雨災害」という特集が組まれている。これはメディアにもウケたようで、「激甚化・頻発化」という

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間