プラスチックごみはリサイクルしないで燃やせばいい

7月1日からスーパーやコンビニのレジ袋が有料化されたが、これは世界の流れに逆行している。プラスチックのレジ袋を禁止していたアメリカのカリフォルニア州は、4月からレジ袋を解禁した。「マイバッグ」を使い回すと、ウイルスに感染するおそれがあるからだ。レジ袋を禁止していた世界各国でも、解禁の動きが広がっている。

そんな時期に、わざわざレジ袋を有料化する目的は何だろうか。経済産業省のウェブサイトによると「廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化を防ぐためにプラスチックの過剰な使用を抑制」することが目的だと書いてある。

まずレジ袋をなくすと、どれぐらい資源が節約できるだろうか。日本で消費される原油のうち、プラスチックの生産に使われるのは2.7%で、レジ袋に使われるのはその2.2%、つまり原油の0.05%である。これをゼロにしても、資源の節約にはならない。

レジ袋の材料になるポリエチレンは、原油を精製する過程で出てくるナフサからつくられる。これは昔は捨てていた副産物なので、レジ袋をやめても石油の消費量は減らない。資源節約という意味では、レジ袋の有料化は無意味である。

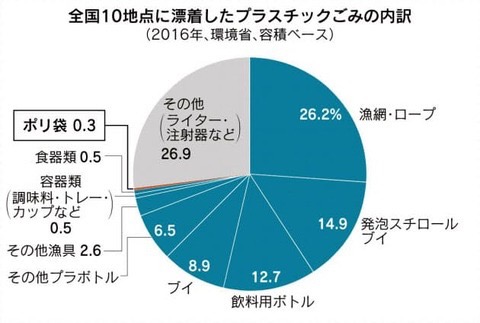

「海がプラスチックであふれている」という話がよくあるが、海のプラスチックごみのうち、ポリ袋は図のように0.3%しかない。レジ袋を減らしたりストローを紙に変えたりしても、海洋ごみが減る効果はゼロに近いのだ。

プラスチックごみの84%は「リサイクル」されている

プラスチックごみの再利用

そもそもプラスチックごみを減らす必要があるのだろうか。昔は多くの自治体でごみを分別し、プラスチックは不燃ごみとしてリサイクルしなければならなかった。プラスチックを燃やすと高温になり、ごみ焼却炉がいたむからだ。

しかし今は、東京23区は基本的にごみの分別をしていない。空き缶は分別収集しているが、ペットボトルは燃えるごみと一緒に捨ててもかまわない。ゴミ焼却炉の性能がよくなって800℃以上の高温に耐えられるからだ。

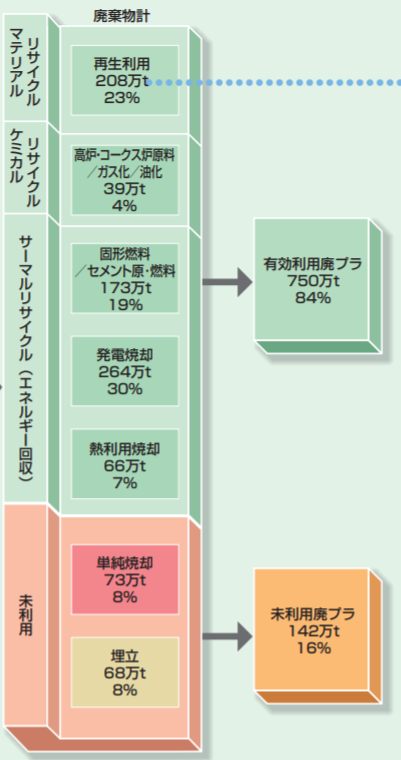

それでは資源を再利用できないと思うかもしれないが、一般社団法人プラスチック循環利用協会の資料によると、日本のプラスチック廃棄物の84%は再利用されている。

このうち再生利用するマテリアル・リサイクルや高炉の材料にするケミカル・リサイクルの他に、サーマル・リサイクルが56%ある。これはゴミ焼却炉の廃熱で発電や温水化するもので、廃熱の90%近くがエネルギーとして回収されている。

環境団体は「国際的には熱回収はリサイクルと認められていない」というが、そんなことはどうでもいい。問題は資源が有効利用されているかどうかである。

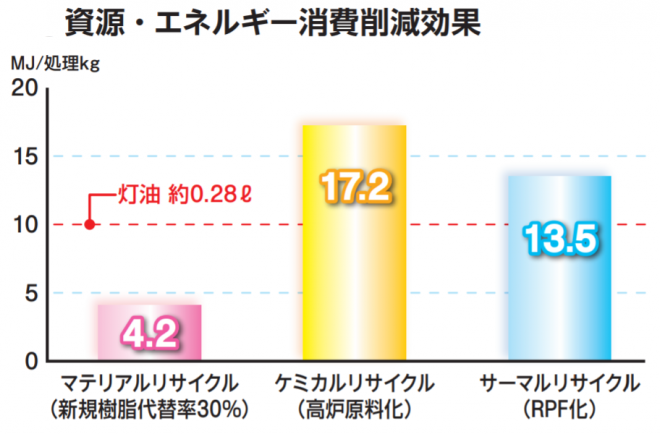

プラスチックごみを再利用するにはリサイクル工場で粉にして合成繊維などの材料にする多くの工程が必要で、コストが高い。そういうライフサイクル全体を考えると、CO2排出量も多い。

次の図のようにマテリアル・リサイクルよりサーマル・ルリサイクルのほうがエネルギー削減効果が3倍以上高く、CO2削減効果も大きい。つまりプラスチックごみは、燃やして熱でエネルギーを回収するのがもっとも効率的で環境負荷も小さいのだ。

プラスチック循環利用協会

ごみ分別やリサイクルは資源の浪費

海洋ごみの中では、レジ袋よりペットボトルのほうが大きな問題だ。これはプラスチックごみを直接、海に捨てることが問題なので、生ごみと一緒に焼却すればいいのだ。ややこしい分別をすることで、ペットボトルの処理が困難になっている。

「プラスチックを燃やすとダイオキシンなどの有毒物質が出る」というのは昔の話で、ダイオキシンの環境リスクは無視できる。これを理由にして1990年代にプラスチックが焼却できなくなったとき、ごみを分別する習慣ができ、いまだに続いているのだ。

森下兼年氏も指摘するように、今は生ごみだけでは発電の温度が上がらないので、プラスチックごみを燃えるごみとして認めるようになり、それでも足りないので重油を助燃剤として加えている。レジ袋の有料化は、1990年代のごみ処理技術を基準にした「2周遅れ」の対策なのだ。

プラスチックごみは分解しないので永遠に残るというのも錯覚である。プラスチックは炭素と水素の化合物なので、ごみ焼却炉で燃やせばCO2と水に分解して灰になるのだ。灰になったら体積は大幅に減るので、処分場の問題も解決する。膨大な手間をかけてリサイクルするのは資源の浪費であるばかりでなく、地球環境にとっても有害である。

関連記事

-

はじめに 読者の皆さんは、「合成の誤謬」という言葉を聞いたことがおありだろうか。 この言葉は経済学の用語で、「小さい領域・規模では正しい事柄であっても、それが合成された大きい領域・規模では、必ずしも正しくない事柄にな

-

日本経済新聞の元旦の1面トップは「脱炭素の主役、世界競う 日米欧中動く8500兆円」でした。「カーボンゼロには21~50年に4地域だけでエネルギー、運輸、産業、建物に計8500兆円もの投資がいる」という、お正月らしく景気

-

福島第一原発の処理水問題が、今月中にようやく海洋放出で決着する見通しになった。これは科学的には自明で、少なくとも4年前には答が出ていた。「あとは首相の決断だけだ」といわれながら、結局、安倍首相は決断できなかった。それはな

-

気候研究者 木本 協司 地球温暖化は、たいていは「産業革命前」からの気温上昇を議論の対象にするのですが、じつはこのころは「小氷河期」にあたり、自然変動によって地球は寒かったという証拠がいくつもあります。また、長雨などの異

-

米国政府のエネルギー情報局(EIA)が、9月4日付で興味深いレポートを発表した。レポートのタイトルは「米国産の火力発電向け石炭輸出は欧州向けが減る一方、アジアとアフリカ向けが急増」である※1)。 ここでは米国からの火力発

-

IPCC第6次評価報告書(AR6)の第1作業部会(自然科学的根拠)の政策決定者向け要約(SPM)が発表された。マスコミでは不正確なあおりやデータのつまみ食いが多いので、環境省訳を紹介しよう。注目される「2100年までの気

-

5月25〜27日にドイツでG7気候・エネルギー大臣会合が開催される。これに先立ち、5月22日の日経新聞に「「脱石炭」孤立深まる日本 G7、米独が歩み寄り-「全廃」削除要求は1カ国-」との記事が掲載された。 議長国のドイツ

-

電力料金の総括原価方式について、最近広がる電力自由化論の中で、問題になっている。これは電力料金の決定で用いられる考え方で、料金をその提供に必要な原価をまかなう水準に設定する値決め方式だ。戦後の電力改革(1951年)以来導入され、電力会社は経産省の認可を受けなければ料金を設定できない。日本の電力供給体制では、電力会社の地域独占、供給義務とともに、それを特徴づける制度だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間