実績データを見れば、日本はコロナ対策の最優秀国だ

人間社会に甚大な負の負担を強いる外出禁止令や休業要請等の人的接触低減策を講ずる目的は、いうまでもなく爆発的感染拡大(すなわち「感染爆発」)の抑え込みである。したがって、その後の感染者数増大を最も低く抑えて収束させた国が、コロナ対策の最優秀国なのである。

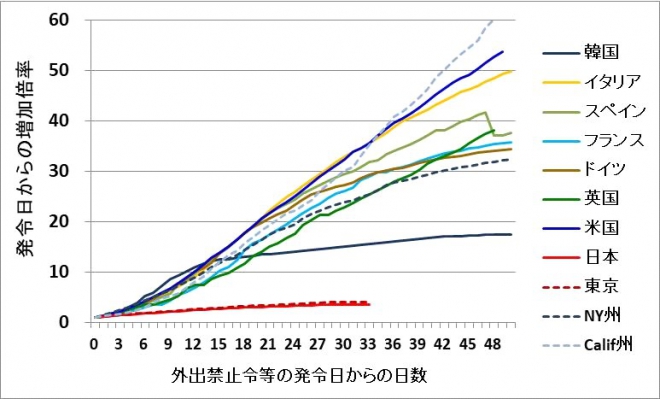

図1に外出禁止令等の発令時点からの主要国の感染者数の増加倍率を比較して示すが、日本が(台湾を除き)コロナ対策の最優秀国であることが歴然としている。海外に比べPCR検査の数が一桁少ない日本の感染者数は過小評価だとの批判があるが、増加倍率での比較なら、そうしたバイアスは関係なくフェアな比較といえる。

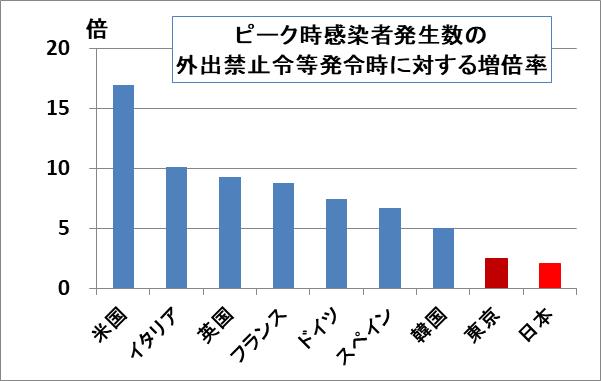

図2には新規感染者数のピーク値を発令時点からの倍率で示すが、この図からも日本が最優秀国であることが歴然としている。

図1

図2

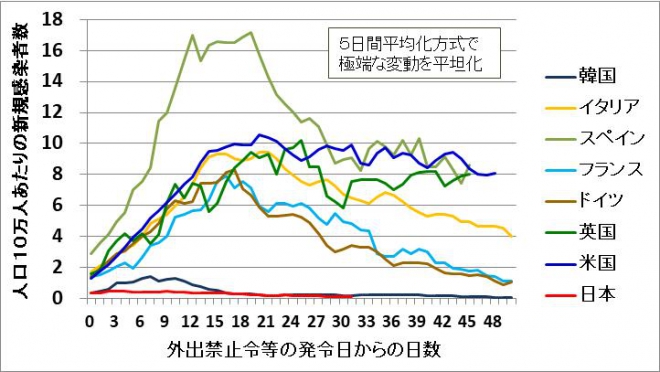

図3に、外出禁止令等の発令後の新規感染者発生数(人口10万人当たり)の推移を主要国間で比較して示した。欧米諸国では、発令日から2週間近くは新規感染者の増加が止まらず、その後に下降に転じているところが多い。米国と英国では、上昇が止まった後も、1か月間近く新規発生数が有意に下がらない状態が続いている。またスペインでは、一旦ピーク時から半分にまで減ったものの、その後停滞している。韓国は欧米と異なり、1週間程度で新規発生数の増加抑え込みに成功しており、その点は評価に値する。

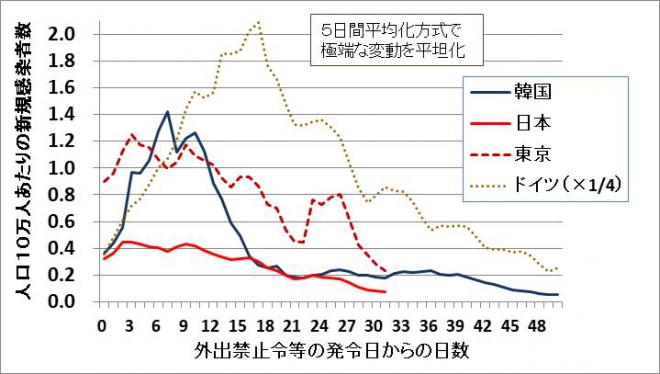

図3では日本の状態がわかりにくいので、縦軸のスケールを拡大して示したのが図4で、メディアが欧州の優等生と持ちあげるドイツも、スケールを四分の一に圧縮して示した。

韓国では、確かに最初の2週間でピーク封じ込めに成功したが、10万人当たりの新規感染者数が0.2人まで落ちた後、20日間近く低下が進まない期間があった。これに比べ、我が国では発令後3日目から下降し始め、10万人当たり0.2人を割った後も今のところ順調に低下を続けており、この段階では韓国よりも下降のペースが速い。ドイツのピーク後の低下と比べても日本の低下速度は決して負けていない。この状態を今後も維持できれば、新規感染者数の低下のペースの点でも日本は最優秀国といえる。

図4には、日本の中で最も厳しい状況に置かれている東京の新規感染者数の変化も示したが、3週間を過ぎたあたりで起きた介護施設でのクラスター発生で一時的な上昇があったものの、、全体的に見れば順調な低下傾向を示している。

図3

図4

最近メディアでは、ドイツや韓国におけるPCR検査の大量実施を称賛し、彼らを見習って日本も大量実施に早く転換すべきとの議論が高まっている。

しかし、以上述べてきたように、実績をきちんと比較して見れば、実は日本のほうがより優れた状態にあることが明白である。特に図3に示した日本以外の各国はみなPCR検査大量実施国である。それにも関わらず、それらの国のほぼ半数が、外出禁止令等の発令後1ヶ月半以上を経過したにもかかわらず、いまだ新規感染者数の有効な抑え込みに成功していない。

一方で、PCR検査の実施率がこれらの国に比べ一桁小さい日本では、新規感染者数の順調な低下が続いている。こうした事実は、PCR検査の大量実施は必ずしもコロナ封じ込め対策の成功の鍵とは言えないということを物語っているのではないか。少なくとも、こうした事実を冷静に見れば、「日本もPCR大量検査を行うべし」との主張は全く説得性がない。

軽症者のPCR検査が長く待たされたり、自宅での感染回復者の陰性確認をしてもらえないなど、日本のPCR検査能力の低さの弊害が無視できないのは事実であり、早急に改善が望まれる。しかしながら上述のようなデータを見る限り、やみくもにPCR検査を増やすことの効果は大いに疑問といわざるを得ない。

仮に、コロナ封じ込めの長期安定化策として大量検査が有効ということなら、これから腰を据えて体制作りを進めればよい。少なくとも医療現場が緊迫している今、さらなる負担を強いてまで急いで進めるべきことではないように思う。

一部のメディアは、ドイツや韓国を称賛し、日本の対応を貶める報道に熱を挙げているが、事実無根の「安倍たたき」としか見えない。政府の国民生活支援や経済対策では、いろいろ問題があるので、その点を改善するための前向きの批判や提言はどんどんやっていただきたい。

しかし、少なくとも純粋に感染爆発封じ込めという点からは、日本の現在の進め方でも結果としては、海外と比べてもっともうまくいっている。日本の医療関係者の努力をもっと前向きに評価してもよいのではないか。彼らの日々の健闘に報いるためにも、ここで紹介したような事実を国民にもっときちんと、わかりやすく伝えてもらう必要がある。

関連記事

-

IPCC報告には下記の図1が出ていて、地球の平均気温について観測値(黒太線)とモデル計算値(カラーの細線。赤太線はその平均値)はだいたい過去について一致している、という印象を与える。 けれども、図の左側に書いてある縦軸は

-

検証抜きの「仮定法」 ベストセラーになった斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)の特徴の一つに、随所に「仮定法」を連発する手法が指摘できる。私はこれを「勝手なイフ論」と命名した。 この場合、科学的な「仮説」と「

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回は理系マニア向け。 「温室効果って、そもそも存在する

-

12月16日に行われた総選挙では、自民党が大勝して294議席を獲得した。民主党政権は終わり、そして早急な脱原発を訴えた「日本未来の党」などの支持が伸び悩んだ。原発を拒絶する「シングルイシュー」の政治は国民の支持は得られないことが示された。

-

「脱炭素へ『ご当地水素』、探る地産地消・・強酸性温泉や糞尿から生成」との記事が出た。やれやれ、またもやため息の出るような報道である。 1. 廃アルミと強酸性温泉水の反応 これで水素が生成するのは当たり前である。中学・高校

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。

-

小泉・細川“原発愉快犯”のせいで東京都知事選は、世間の関心を高めた。マスコミにとって重要だったのはいかに公平に広く情報を提供するかだが、はっきりしたのは脱原発新聞の視野の狭さと思考の浅薄さ。都知事選だというのに脱原発に集中した。こんなマスコミで日本の将来は大丈夫かという不安が見えた。佐伯啓思・京大教授は1月27日付産経新聞朝刊のコラムで「原発問題争点にならず」と題して次のように書いた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間