発電側基本料金の議論の現状 ~実務、FIT電源への調整措置など~

電力業界では良くも悪くも何かと話題に上ることが多い「発電側基本料金」だが、電力ガス取引等監視委員会の制度設計専門会合を中心に詳細な制度設計が進められている。

また、FIT電源に対する調整措置についても、2019年の12/27に調達価格等算定委員会において議論が始まった。

そこで、今回は「そもそも発電側基本料金とは何か」という点から「FIT電源にどのような調整措置が取られるのか」ということまで、現在進められている議論を簡単にまとめることとしたい。

Q1:発電側基本料金の狙い・コンセプトは?

まずは発電側基本料金のコンセプトから確認したい。

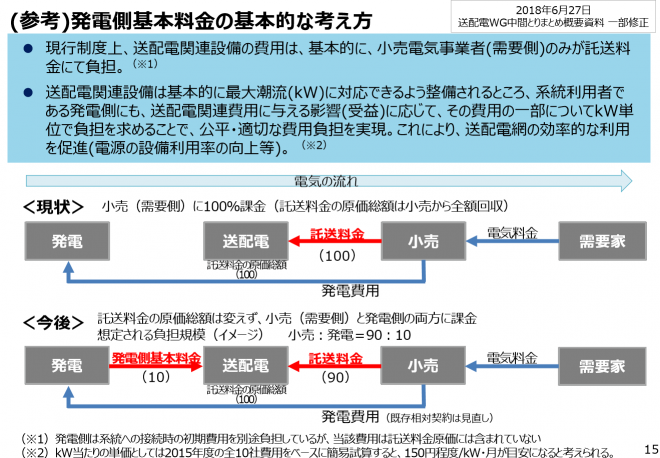

これまで電力系統を維持・更新するための原資は、小売電気事業者のみが託送料金を通して負担してきた。これはかつての旧一般電力事業者の垂直統合体制では合理的なことであったが、電力システム改革で発送電分離が進み、また2012年にFITが導入されたことで、太陽光発電を中心に分散型電源が増えたことにより、発電側の都合で電力系統の再整備が求められる事例も増えてくるなど、電力系統を巡る事業環境が変化してきた。

こうした状況の変化を受けて、発電側にも送配電の維持のための費用を求めようという発想で導入が決められたのが発電側基本料金で、導入時期は2022年度の託送料金の改定プロセスを経て2023年度に、送配電側と発電側の負担割合は概ね9:1と想定されている。

Q2:発電側基本料金の水準はどの程度か?

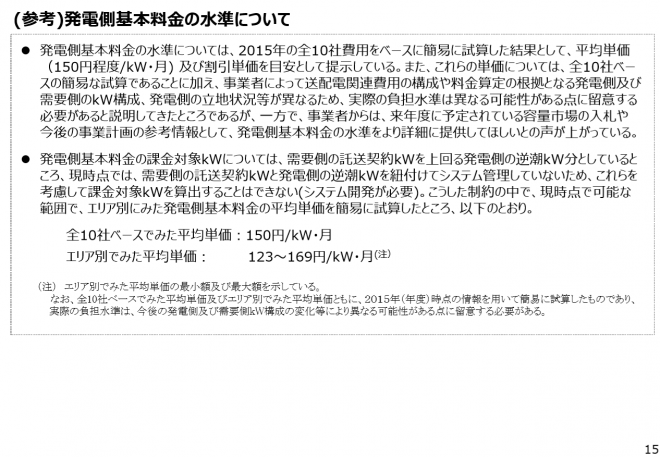

では「具体的に発電側基本料金の水準はどの程度になるか」ということだが、この点については、前々から最大出力(kW)に比例する形で概ね150円/kW・月になるとアナウンスされている。

ただ実際にエリア別で発電側基本料金の水準は異なるとされており、現段階ではエリア別に123円~169円/kW・月、程度の幅が出ると想定されている。

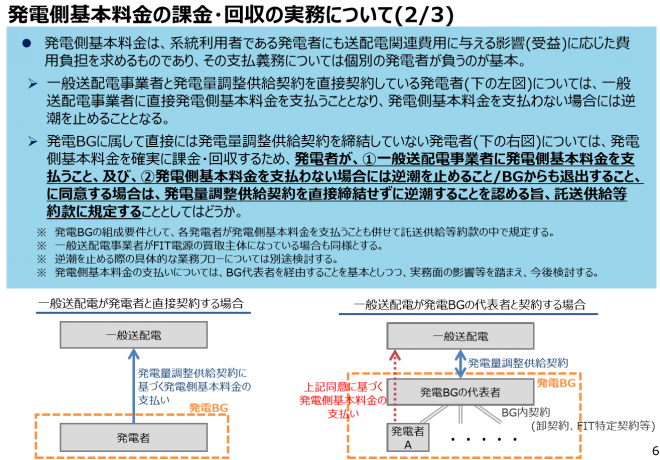

Q3:発電側基本料金はどのように課金・回収されるのか?

続いて、発電側基本料金はどのように課金・回収されるのか、ということについてだが、これについては「発電量調整供給契約」の中に織り込まれることが想定されている。

発電量調整供給契約は、いわゆるインバランス料金の精算のために送配電事業者と発電事業者の間に結ばれる契約だが、これに新たなメニューが加わるということなのだろう。

やや特殊な事例、というより現実にはこちらが将来的にFIT事業者にとっては一般的になるのかもしれないが、発電事業者が発電側BGに所属している場合は、発電側BGの代表が個々の発電事業者に代わって発電側基本料金を納める方向で議論が進められている。ただこの点については実務面への懸念も指摘されており、今後議論が詰められていくことになる。

Q4:FIT電源との調整措置はどうなる?

つづいて、FIT電源に対する調整措置に係る議論を確認したい。

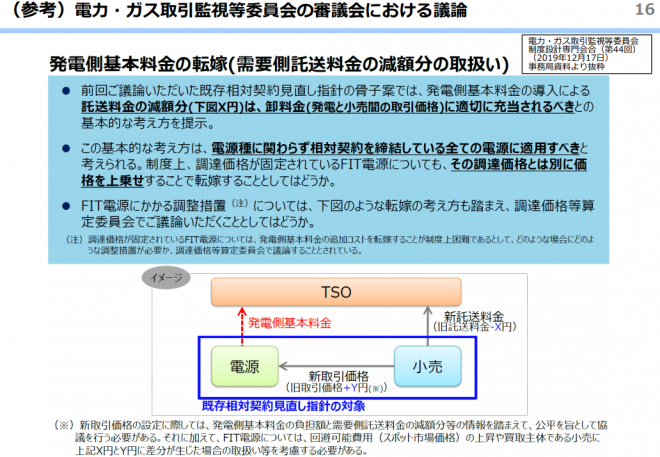

FIT電源については売電価格が固定されているので、発電側基本料金が導入されても相当分を価格に転嫁できない。そのため制度的にどのような調整措置が取られるのか注目されているが、この点も徐々に議論が詰まってきている。

やや議論が細かくなるが、FITに関しては送配電買取と小売買取のケースがある。調整措置の議論はこのうち小売買取のケースにおける対応の在り方から始まっている。

発電側基本料金が導入されるということは、逆に言えば小売電気事業者の託送料金負担が若干ではあるが軽くなるということである。この金額(表「-X円」)は0.5円/kWhと想定されている。

経済産業省はこの浮いた0.5円に関して、「小売電気事業者の利益とするのではなく、発電事業者に還元するように(表「+Y円」)」と行政指導している。

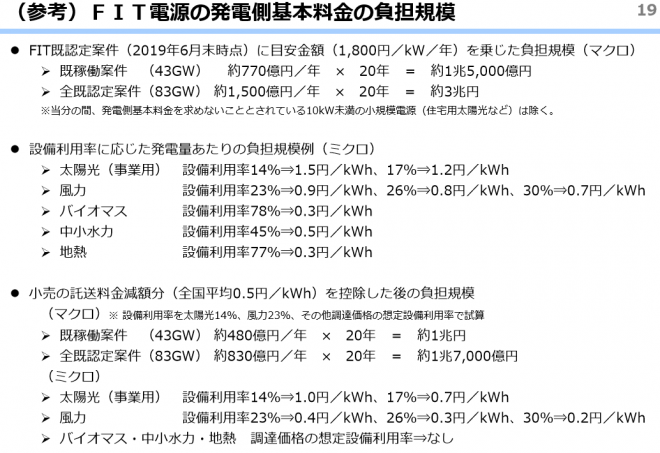

これを考慮すると、各FIT電源の負担は太陽光、風力発電はそれぞれ

・太陽光(想定設備利用率14%):1.5円→1.0円/kWh

・風力(想定設備利用率23%):0.9円→0.4円/kWh

で、他のFIT電源は負担がなくなる。

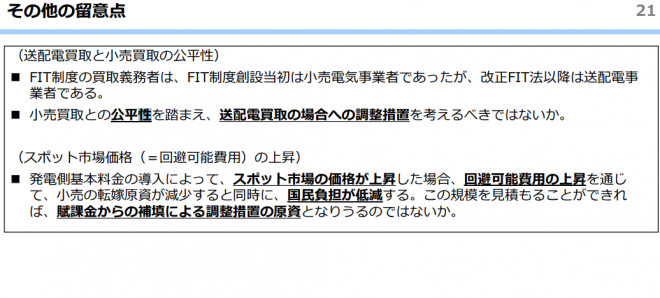

あくまでこれは小売買取の場合であるのだが、公平性の観点から大半をしめる送配電買取のケースの場合でもこれと同様の調整措置が取られるかどうか注目されている。

その場合、当然議論は「調整措置の原資がどこから出るか」ということに至るわけで、これが最大の問題なわけだが、この点議論はまだまとまっていない。

経済産業省は一つの考え方として「発電側基本料金の導入によってスポット市場の価格が上がり、結果的に回避可能費用が上昇することによって、賦課金からの補てんが減少し、調整措置の原資ができる」という可能性を資料に記載しているが、逆に言えばこれは小売の調整措置の前提を否定することになりかねないため、調達価格等算定委員会の委員からは必ずしも評価されていない。

しかしながら、小売買取と送配電買取でFIT電源の調整措置に差を設けることは経産省としては強い非難を受けかねないため、おそらくは受け入れがたく、現在何らかの折衷案を考えていると推測される。

いずれにしろ再エネ事業者の大半を占める太陽光発電事業者からしてみれば、調整措置の最大幅は0.5円/kWhが最大とみられ、0.7~1.0円/kWh程度の負担増は覚悟せざるをえなそうである。

関連記事

-

東電は叩かれてきた。昨年の福島第一原発事故以降、東電は「悪の権化」であるかのように叩かれてきた。旧来のメディアはもちろん、ネット上や地域地域の現場でも、叩かれてきた。

-

はじめに 発電用原子炉の歴史はこれまでは大型化だった。日本で初めて発電した原子炉JPDRの電気出力は1.25万キロワットだったが今や100万キロワットはおろか、大きなものでは170万キロワットに達している。目的は経済性向

-

4月3日は、台風並みの暴風雨が全国的に吹き荒れた。交通機関などの混乱にとどまらず、全国で死者3人、けが人は300人を超える被害を引き起こしている。東京電力のウェブサイトによれば、23時現在、同社サービスエリア内で約2100軒が停電中という。電気が止まってしまったご家庭はさぞ心細い思いをされているだろうと心配しつつ、同時に、嵐の中で必死に復旧作業にあたっているであろう、かつての同僚の顔が目に浮かぶ。私は昨年末まで同社に勤めていた。

-

この度の選挙において希望の党や立憲民主党は公約に「原発ゼロ」に類する主張を掲げる方針が示されている。以前エネルギーミックスの観点から「責任ある脱原発」のあり方について議論したが、今回は核不拡散という観点から脱原発に関する

-

大竹まことの注文 1月18日の文化放送「大竹まことのゴールデンタイム」で、能登半島地震で影響を受けた志賀原発について、いろいろとどうなっているのかよくわからないと不安をぶちまけ、内部をちゃんと映させよと注文をつけた。新聞

-

小泉進次郎環境相が「プラスチックが石油からできていることが意外に知られていない」と話したことが話題になっているが、そのラジオの録音を聞いて驚いた。彼はレジ袋に続いてスプーンやストローを有料化する理由について、こう話してい

-

政府が2017年に策定した「水素基本戦略」を、6年ぶりに改定することが決まった。また、今後15年間で官民合わせて15兆円規模の投資を目指す方針を決めたそうだ。相も変わらぬ合理的思考力の欠如に、頭がクラクラしそうな気がする

-

シンクタンク「クリンテル」がIPCC報告書を批判的に精査した結果をまとめた論文を2023年4月に発表した。その中から、まだこの連載で取り上げていなかった論点を紹介しよう。 ■ IPCCでは北半球の4月の積雪面積(Snow

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間