原発停止で失われた命は原発事故より多い

福島第一原発(資源エネルギー庁サイトより)

福島第一原発事故の放射線による死者はゼロだが、避難などによる「原発関連死」は事故から2014年までの4年間で1232人だった(東京新聞調べ)。それに対して原発を停止したことで失われた命は4年間で1280人だった、とNeidell, Uchida and Veronesiは論じている。

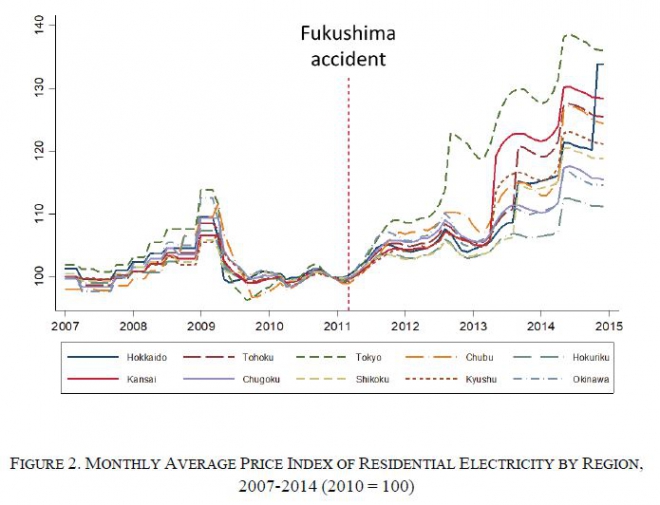

その最大の原因は、電気代の値上げである。原発を突然止めたため化石燃料の輸入が急増し、次の図のように北海道では33%、関西では29%、東京では38%も電気代が上がった。

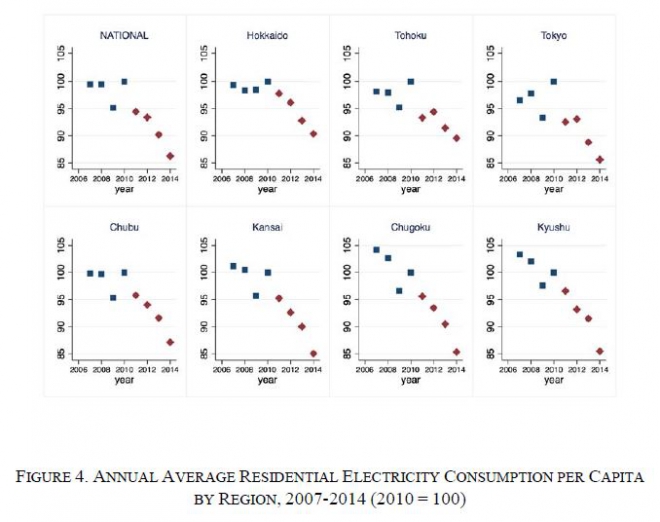

このため一世帯あたりの電力消費が、次の図のように4年で約15%下がった。それによって北海道・東北で室温が下がり、死者が増えた。

電力消費が減ったことによる死亡率への影響を推定するのが、この論文のコアである。その計算は複雑なので省略して結果だけ書くと、0℃以下の地域では電気代が10%上がると、寒冷化で死亡率が0.01%上がると推定される。

21都市での調査をもとにした推計では、2014年までの寒冷化による死者は毎年1683人で、そのうち320人が電気代の上昇によるものと推定される。これを4年合計すると1280人。寒冷化による死者の19%が、原発停止による電気代の上昇に関連していると考えられる。

さらに原発停止によって火力発電が増えた影響で、大気汚染が悪化した影響も考えられる。スリーマイル島事故のあと原発が停止した影響で乳幼児死亡率が上がったという統計もある。この論文は大気汚染の影響は定量的に推定していないが、原発の停止で悪化したことは確実である。

こうした推定をもとに、この論文は予防原則を批判している。予防原則は「ある技術のリスクが不確実なときは、それが解決するまで実施してはならない」という原則である。

これは「ゼロリスク原則」で、その技術を採用しないことによる機会費用を考慮していない。原発のリスクは不確実だが、それが解決するまで運転しないと、電気代の上昇や大気汚染などの社会的コストは必ず発生する。原発を動かすコストと動かさないコストのどちらが大きいかはわからないのだ。

ただこの論文のように、社会的コストを死者という基準で比較できるかどうかは疑問である。原発の停止で電気代が上がったことは明らかだが、それによって死者が増えたという因果関係は証明できない。日本の原発停止は予定外だったので電気代が急激に上がったが、原発を運転しながら徐々に減らせば、これほどの社会的コストは発生しなかっただろう。

したがって日本の原発停止は予防原則に対する一般的な反例にはならないが、法にもとづかないですべての原発を止めた民主党政権の決定が愚かだったことを示している。原発の停止が大きな社会的コストをもたらしたことは明らかであり、それが原発事故の被害より大きかったという推定は成り立つ。

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 今年6月2日に発表された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(案)」から読み取れる諸問題について述べる。 全155頁の大部の資料で、さまざまなことが書かれてい

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 今回は、ややマニアックな問題を扱うが、エネルギー統計の基本に関わる重要な問題なので、多くの方々に知っていただきたいため、取り上げる。 きっかけは「省エネ法・換算係数、全電源平均

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、「2030年CO2排出46%削減」という目標を決めましたが、それにはたくさんお金がかかります。なぜこんな目標を決めたんでしょうか。 Q1. カーボンニュートラルって何です

-

去る6月23日に筆者は、IPCC(国連気候変動政府間パネル)の議長ホーセン・リー博士を招いて経団連会館で開催された、日本エネルギー経済研究所主催の国際シンポジウムに、産業界からのコメンテーターとして登壇させていただいた。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで筆者は日本の水素政策を散々こき下ろし、そのついでに「水素を燃やすのが勿体ないならば、その水素を原料に大量のエネルギーを使って合成するアンモニアを燃やすのは更に勿体ない、

-

イーロン・マスク氏曰く、「ヨーロッパは、ウクライナ戦争が永遠に続くことを願っている」。 確かに、トランプ米大統領がウクライナ戦争の終結に尽力していることを、ヨーロッパは歓迎していない。それどころか、デンマークのフレデリク

-

少し前の話になるが2017年12月18日に資源エネルギー庁で「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」と題する委員会が開催された。この委員会は、いわゆる「日本版コネクト&マネージ」(後述)を中心に再生

-

福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間