「温室効果ガス排出ゼロ」の国民負担は重い

ニュージーランドの風力発電施設(Seralyn Keen/flickr)

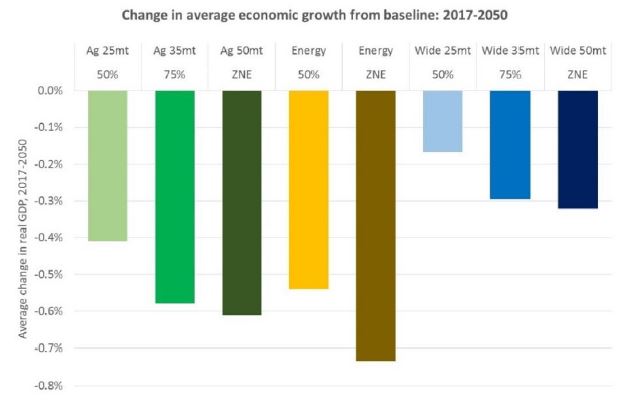

ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報告書では、いくつかのシナリオで2050年のNZ経済を予想している。2050年までのベースラインの平均成長率を2.2%とすると、2050年にCO2排出を(農業を除いて)実質ゼロにするEnergy ZNEシナリオでは1.5%となり、成長率が年平均0.7%ポイント下がる。

温室効果ガス削減による成長率の低下

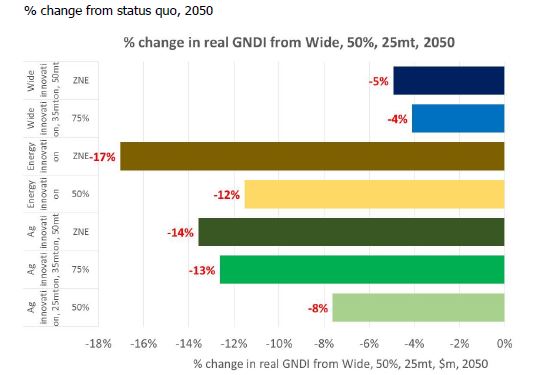

これによって2050年の家計の可処分所得は、ベースラインに比べて20%以上低下する。現在のNZの政策(50%削減)に比べても、Energy ZNEシナリオでは17%下がる。

これによって2050年の家計の可処分所得は、ベースラインに比べて20%以上低下する。現在のNZの政策(50%削減)に比べても、Energy ZNEシナリオでは17%下がる。

2050年の可処分所得の低下

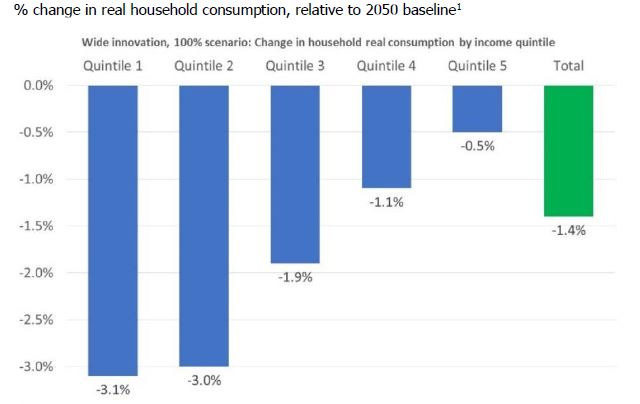

エネルギー価格の上昇は所得とは無関係に一定率ですべての家庭が負担する「課税」なので、逆進性が強い。家計消費を所得階層(quintile)ごとに見ると、最低の所得階層では3.1%下がるが、最高の所得階層では0.5%しか影響がない。

エネルギー価格の上昇は所得とは無関係に一定率ですべての家庭が負担する「課税」なので、逆進性が強い。家計消費を所得階層(quintile)ごとに見ると、最低の所得階層では3.1%下がるが、最高の所得階層では0.5%しか影響がない。

「排出ゼロ」による所得階層別の家計消費の低下

Energy ZNEシナリオでは95%の自動車を電気自動車にし、98%の電源を再生可能エネルギーにするなどの過激な政策が想定されている。そのコスト増を炭素税に換算すると、2050年までの平均でトン当たり845NZドル(5万9000円)。世界的に検討されている水準の10倍以上だ。 10月の国連温暖化サミットでは、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすると約束した国が77ヶ国あった。NZはそれを法制化した最初の国だが、世界の温室効果ガス排出量に占める比率は0.8%。彼らが排出量をゼロにしたとしても、地球の平均気温に与える影響は誤差の範囲内である。 NZでは家畜由来のメタンが温室効果ガスの35%を占める特殊性があるが、それを除くと日本とは大きく違わない。「排出ゼロ」は政治的スローガンとして人気があるが、国民負担は重く、実現できるとは思われない。「偽善者は素晴らしい約束をする。約束を守る気がないからである」(エドマンド・バーク)。

Energy ZNEシナリオでは95%の自動車を電気自動車にし、98%の電源を再生可能エネルギーにするなどの過激な政策が想定されている。そのコスト増を炭素税に換算すると、2050年までの平均でトン当たり845NZドル(5万9000円)。世界的に検討されている水準の10倍以上だ。 10月の国連温暖化サミットでは、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすると約束した国が77ヶ国あった。NZはそれを法制化した最初の国だが、世界の温室効果ガス排出量に占める比率は0.8%。彼らが排出量をゼロにしたとしても、地球の平均気温に与える影響は誤差の範囲内である。 NZでは家畜由来のメタンが温室効果ガスの35%を占める特殊性があるが、それを除くと日本とは大きく違わない。「排出ゼロ」は政治的スローガンとして人気があるが、国民負担は重く、実現できるとは思われない。「偽善者は素晴らしい約束をする。約束を守る気がないからである」(エドマンド・バーク)。

関連記事

-

ウクライナ戦争は世界のエネルギー情勢に甚大な影響を与えている。中でもロシア産の天然ガスに大きく依存していた欧州の悩みは深い。欧州委員会が3月に発表したRePowerEUにおいては2030年までにロシア産化石燃料への依存か

-

欧州委員会は1月1日、持続可能な経済活動を分類する制度である「EUタクソノミー」に合致する企業活動を示す補完的な委任規則について、原子力や天然ガスを含める方向で検討を開始したと発表した。 EUタクソノミーは、EUが掲げる

-

カリフォルニア州でディアブロ・キャニオン原発が2025年までに停止することになった。これをめぐって、米国でさまざまな意見が出ている。

-

エネルギーをめぐる現実派的な見方を提供する、国際環境経済研究所(IEEI)所長の澤昭裕氏、東京工業大学助教の澤田哲生氏、アゴラ研究所所長の池田信夫氏によるネット放送番組「言論アリーナ」の議論は、今後何がエネルギー問題で必要かの議論に移った。

-

国際環境経済研究所の澤昭裕所長に「核燃料サイクル対策へのアプローチ」を寄稿いただきました。

-

東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機においては東日本大震災により、①外部電源および非常用電源が全て失われたこと、②炉心の燃料の冷却および除熱ができなくなったことが大きな要因となり、燃料が損傷し、その結果として放射性物質が外部に放出され、周辺に甚大な影響を与える事態に至った。

-

GEPRはエネルギー問題をめぐる情報を集積し、日本と世界の市民がその問題の理解を深めるために活動する研究機関です。 福島の原発事故以来、放射能への健康への影響に不安を訴える人が日本で増えています。その不安を解消するために

-

「もしトランプ」が大統領になったら、エネルギー環境政策がどうなるか、これははっきりしている。トランプ大統領のホームページに動画が公開されている。 全47本のうち3本がエネルギー環境に関することだから、トランプ政権はこの問

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間