小泉進次郎氏でよみがえる民主党政権の悪夢

原田前環境相が議論のきっかけをつくった福島第一原発の「処理水」の問題は、小泉環境相が就任早々に福島県漁連に謝罪して混乱してきた。ここで問題を整理しておこう。放射性物質の処理の原則は、次の二つだ:

・環境に放出しないようにできるだけ除去する

・放出せざるをえないものは環境基準以下に薄める

世界の原発では、プルトニウムなど危険な核種を除去し、他の放射性物質は薄めて流している。福島第一原発でも事故の前はそうしていたので、事故後も同じ処理をすればよかったのだが、地元に配慮して多くの放射性物質を取り除く多核種除去設備(ALPS)を導入した。

これでトリチウム以外の放射性物質は除去できたはずだが、去年8月の公聴会で、トリチウム以外の核種もタンクの中に残っていることが問題になった。これはタンク内の濃度管理を説明していなかった東電のミスだった。 処理水ポータルサイトではこう説明している。

汚染水に関する国の「規制基準」は

①タンクに貯蔵する場合の基準、

②環境へ放出する場合の基準

の2つがあります。周辺環境への影響を第一に考え、まずは①の基準を優先し多核種除去設備等による浄化処理を進めてきました。そのため、現在、多核種除去設備等の処理水はそのすべてで①の基準を満たしていますが、②の基準を満たしていないものが8割以上あります。当社は、多核種除去設備等の処理水の処分にあたり、環境へ放出する場合は、その前の段階でもう一度浄化処理(二次処理)を行うことによって、トリチウム以外の放射性物質の量を可能な限り低減し、②の基準値を満たすようにする方針です。

だからトリチウム以外は二次処理で取り除くことが原則だが、今タンクの中にある程度の量なら、薄めて流しても環境に影響はない。原子力規制委員会の更田委員長も、二次処理しないで薄めて流すことを容認しているが、東電はまだ最終的な処理方針を決めていない。

これが最大の問題である。小泉氏は「処理水の問題は(環境省の)所管外だ」といったが、実は経産省にも原子力規制委員会にも処理方法の決定権はない。決定の主体は東電である。違法な処理は国が禁じているが、合法的な処理をしないのは、東電の経営責任なのだ。

福島第一原発事故で東電の経営は破綻したので、事故処理については経営を分離して、国が責任を負う体制をつくるべきだった。だが原子力損害賠償・廃炉等支援機構という形で国が間接的に支援する体制をとったため、事故処理の責任が曖昧になった。

実質的に国有化された東電の経営者が、地元の反対を押し切って処理水の放出を決めることはできないので、国の決定を待っている。それを原子力規制委員会が「東電には主体性がない」と批判して、問題が行き詰まっている。

これを打開するために原田氏が「希釈して海に流すしかない」と発言したのは当然であり、小泉氏が「私も同じ意見だ」といえば、空気は変わった可能性もある。ところが彼は問題の元凶である県漁連に謝罪し、逆方向に舵を切ってしまった。

これは民主党政権で鳩山首相が、沖縄の基地移転について「最低でも県外」と発言し、今に至る大混乱の原因をつくったのに似ている。しかも小泉氏は県漁連に行く予定を正式の日程に入れず、環境省の事務方にも知らせなかったようだ。こんな大臣には、危なくて大事な情報は上げられない。これも民主党政権と同じだ。

小泉純一郎首相は、よくも悪くも古い自民党の意思決定をぶち壊し、日本の政治を変えたが、内閣の方針を超えて「原発ゼロ」をめざす進次郎氏のやり方は、「政治主導」を振り回して自滅した民主党政権への回帰である。

関連記事

-

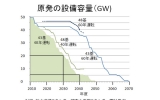

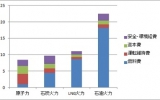

現在の日本のエネルギー政策では、エネルギー基本計画(2014年4月)により「原発依存度は、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」こととなり、電力事業者は今後、原発の新増設が難しくなりました。原発の再稼動反対と廃止を訴える人も増えました。このままでは2030年以降にベースロード電源の設備容量が僅少になり、電力の供給が不安定になることが懸念されます。

-

アゴラ研究所とその運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクのGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は12月8日、第4回アゴラシンポジウム「原子力報道・メディアの責任を問う」を静岡県掛川市で開催した。

-

はじめに 日立の英国原発凍結問題を機に原子力発電所の輸出問題が話題になることが多いので原発輸出問題を論考した。 原発輸出の歴史 原子力発電所の輸出国は図1の通りである。最初は英国のガス炉(GCR)が日本、イタリアに導入さ

-

スワッ!事故か!? 昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。 関西電力 高浜原発4号機が自動停止 原因を調査 「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという

-

アゴラ研究所は日本最大級のインターネット上の言論空間アゴラ、そしてエネルギーのバーチャルシンクタンクであるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)を運営している。新しい取り組みとして、インターネット上で、識者が政策を語り合う映像コンテンツ「言論アリーナ」を提供している。その中で、月1回はエネルギー問題を取り上げている。

-

あと少しで「国連によるグローバル炭素税」が成立するところだったが、寸前で回避された。 標的となったのは、世界の物流の主力である国際海運である。世界の3%のCO2を排出するこの部門に、国際海事機関(IMO)がグローバル炭素

-

日本経済新聞の元旦の1面トップは「脱炭素の主役、世界競う 日米欧中動く8500兆円」でした。「カーボンゼロには21~50年に4地域だけでエネルギー、運輸、産業、建物に計8500兆円もの投資がいる」という、お正月らしく景気

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間