原発の安全審査ペースが鈍化したのはなぜか

【概要】原子力規制委員会の原子力発電所の安全審査ペースが急速に鈍化している。2016年下期に本体施設3基を許可したのをピークに、その後、期ごとの許可実績が2、2、1、0、0基と減っている。

審査している原発が無くなったのならわかるが、審査中の原発は12基もあるのである。なぜ審査ペースが鈍化したかが不可解である。

ひとつの可能性として挙げられるのは特重施設の審査増加で、2016年度以降、特重施設の審査が増えている。特重施設には設置許可7件、工事計画認可7件の計14件の許認可を発行しているのである。

(原子力規制委員会 定例記者会見(2019年07月31日)動画から:編集部)

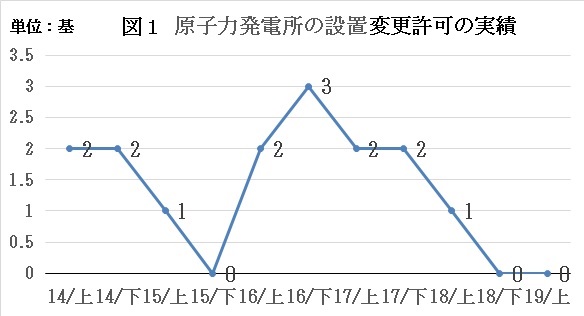

本体施設の設置変更許可実績

原子力規制委員会の最大の任務は原子力発電所の再起動である。新規制基準の安全対策を備えていることを確認した原子力発電所に順次、設置変更許可を発行している。

図1には規制委がこれまでに発行した本体施設の設置変更許可の実績を半期ごとに括って示す。

気になるのは2016年下期の3件をピークにその後漸減を続け、2018年下期と2019年上期は設置変更許可が全く発行されていないことである。

審査する原子力発電所が無くなった訳ではない。審査中の原子力発電所は12基もあるのである。この他、いずれ申請するために申請の準備している原子力発電所が10基もあるのである。

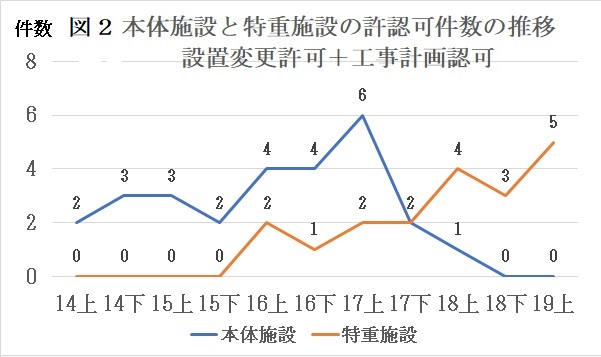

本体施設と特重施設の許認可件数実績

では、規制委は何に時間を割かれているのだろうか。審査に労力を要する作業が増えたに違いない。その原因を調べるため、設置変更許可と工事計画認可の実績を調べた。

規制委がこれまでに発行した本体施設の設置変更許可は15件、本体施設の工事計画認可は12件で、併せて27件である。

規制委ホームページにはこの他、特重施設の設置変更許可7件、工事計画認可7件の計14件の許認可を発行したとされている。

これらの時系列推移をみると図2の通りとなる。このグラフを見ると、規制委はこの2年間遊んでいたのではなく、特重施設の許認可発行に時間を割かれたため本体施設の許認可ペースが鈍化したのかも知れない。

特重施設の割合の変化

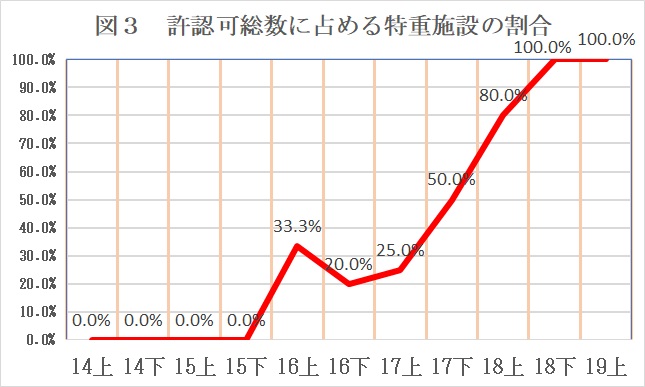

図2で視覚的に理解された上述のことを定量的に分析したのが図3である。規制委の業務を原子力発電所に絞り、本体施設と特重施設の許認可発給割合だけで判断すると、図3のとおり、この1年間は特重施設に特化していることになる。

もちろん、これは仮定によるものであろうが、審査ペースが鈍化したのは特重施設の影響が大きかったことは確かだと思われる。

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 5月22日に放映されたNHK・ETVの「サイエンスZERO」では、脱炭素社会の切り札として水素を取り上げていたが、筆者の目からは、サイエンス的思考がほとんど感じられない内容だっ

-

ドイツの温室効果ガス排出量、前年比10%減 3月15日、ドイツ連邦政府は2023年の同国の温室効果ガス排出量が前年比10%減少して6億7300万トンになったとの暫定推計を発表した※1。ドイツは温室効果ガス排出削減目標とし

-

経済産業省は4月28日に、エネルギー源の割合目標を定める「エネルギーミックス」案をまとめた。電源に占める原子力の割合を震災前の約3割から20−22%に減らす一方で、再エネを同7%から22−24%に拡大するなど、原子力に厳しく再エネにやさしい世論に配慮した。しかし、この目標は「荒唐無稽」というほどではないものの、実現が難しい内容だ。コストへの配慮が足りず、原子力の扱いがあいまいなためだ。それを概観してみる。

-

連日の猛暑で「地球温暖化の影響ですか?」という質問にウンザリしている毎日だ。 最新の衛星観測データを見ると、6月の地球の気温は1991-2020年の30年間の平年値と比べて僅かにプラス0.06℃。0.06℃を体感できる人

-

原子力発電の先行きについて、コストが問題になっています。その資金を供給する金融界に、原発に反対する市民グループが意見を表明するようになっています。国際環境NGOのA SEED JAPANで活動する土谷和之さんに「原発への投融資をどう考えるか?--市民から金融機関への働きかけ」を寄稿いただきました。反原発運動というと、過激さなどが注目されがちです。しかし冷静な市民運動は、原発をめぐる議論の深化へ役立つかもしれません。

-

福島の1ミリシーベルトの除染問題について、アゴラ研究所フェローの石井孝明の論考です。出だしを間違えたゆえに、福島の復興はまったく進みません。今になっては難しいものの、その見直しを訴えています。以前書いた原稿を大幅に加筆しました。

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難①) 田中 雄三 トレンドで見る発展途上国のGHG削減 世界銀行の所得分類 GHG排出量に関するレポートは、排出量が多い国に着目したものが一般的ですが、本稿では、国の豊かさとの関

-

「原子力文明」を考えてみたい筆者は原子力の安全と利用に長期に携わってきた一工学者である。福島原発事故を受けて、そのダメージを克服することの難しさを痛感しながら、我が国に原子力を定着させる条件について模索し続けている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間