特定重大事故等対処施設(特重施設)とは何か

はじめに

特重施設という耳慣れない言葉がニュースに登場した。特定重大事故等対処施設の略称である。原子力発電所がテロ攻撃等を受けた際、中央制御室から運転員が避難して中央制御室から離れた特重施設と呼ばれる別の場所から原子炉を制御して原子炉の事故を防止するための施設である。2013年に施行された新規制基準に盛り込まれた新しい施設である。第1回設工認から5年以内に稼働することになっていたが、電力会社からこの期限に遅れそうだという報告があった。これを受け、もし5年の期限に間に合わなければ、原発を停止させることも辞さないと4月24日に原子力規制委員会が言明したことがニュースになった。

原子力規制委員会 定例記者会見(2019年04月24日)から:編集部

本稿は特重施設の説明とこの施設に関するこれまでの経緯を解説する。

特重施設の目的

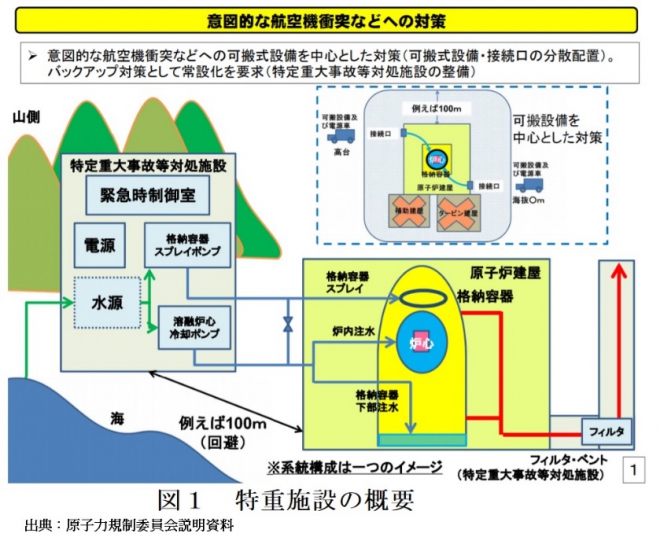

原子力規制委員会の説明資料には特重施設とは「原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設が同時に破損することを防ぐために必要な離隔距離(例えば 100m 以上)を確保すること、又は故意による大型航空機の衝突に対して頑健な建屋に収納すること。」とされている[注1]。これを図1に示す。

特重施設の機能

テロリストに知られたら困るので、当然であるが施設がどこに設置されるのかは秘密にされる。基準には中央制御室から100メートル以上離れた場所としか書いてない。

施設には中央制御室に代わって事故防止ができる機能を求められている[注2]。すなわち、①減圧操作、②注水操作、③電源供給操作、④原子炉格納容器過圧破損防止設備(第2フィルタ付ベント設備)等の操作、⑤原子炉及び原子炉格納容器内の状態を把握するための各種パラメータの監視操作、⑥中央制御室及び緊急時対策所等と連絡できる通信連絡操作等である。

他の安全対策設備との相違

他の安全対策設備のほとんどは炉心溶融事故(311事故)を防止するための対策であるが、特重施設は基本的に米国で2001年の民間旅客機を使った同時多発テロ事件(911事故)の再発防止対策である。すなわち、ほとんどの安全対策が自然災害を原因とする炉心溶融事故の防止対策なのに対して、特重施設はテロ攻撃を受けた時の炉心溶融事故の防止対策である点が異なる。

何が問題になっているのか

問題になっているのは特重施設の稼働開始時期である。第1回設工認の認可から5年以内に稼働することになっていたが、各電力会社がその期限を守れそうもないことを今年(2019年)4月17日に関係者連名で原子力規制委員会に報告した。これに対して原子力規制委員会は4月24日の規制委の際、もし本当に期限を守れないようであれば、規制基準違反として炉規法に規定されている停止命令[注3]を出さざるを得ないとしている。

規制委は特重施設の説明資料の中で「特重施設は安全対策のバックアップとして,原子炉格納容器破損防止対策に対する信頼性をさらに向上させる」としている。特重施設の稼働が遅れるとこの信頼性向上が見込めなくなることを懸念してのことと思われる。マスメディア等の指摘も「特重施設の完成が遅れると原子力発電所の安全性が低下する」と指摘しているのはこのことを指しているものと思われる。

九州電力は玄海3号機の特重施設の工事を前倒しした

九州電力は16日、玄海原子力発電所3号機の特重施設の工事計画の認可を原子力規制委員会に提出したと発表し、設置期限の2022年8月24日までに特重施設の工事完了を目指すと言明した[注4]。約1ヶ月前に提出した資料で「間に合わない」としていた工事完了時期を前倒しするようである。なお、九州電力は期限が最も早い来年(2020年)3月1日とされている川内原発の特重施設は、やはり間に合わないとしている。

原発がテロ攻撃を受けた時の有事体制は?

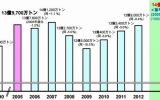

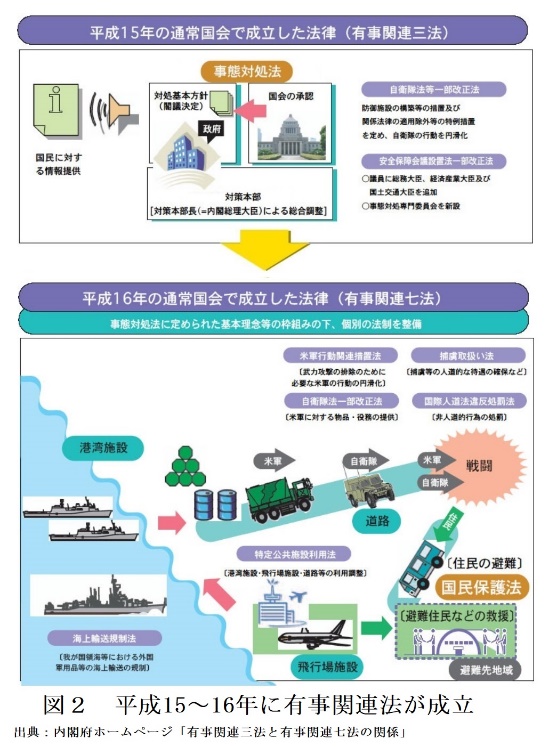

テロ攻撃を受けた場合の体制はまさに有事法制そのものの議論である。我が国では有事法制は長年、タブーとされて法制化に反対されてきたが、2001年に米国で起きた911事件を契機に、世界的に国際テロの脅威が認識されるようになって国内の有事法制の議論もにわかに活発になって国会で有事法制を整備する動きが本格化した。そしてタブーとされてきた有事関連法が国会で成立することとなった。それが図2に示す平成15年(2003年)の有事関連三法及び平成16年(2004年)の有事関連七法である[注5]。原発が万一テロ攻撃を受けた場合はこれらの法律が適用され、図2に示された体制が動くものと思われる。

規制委はなぜか有事法制に関心がない

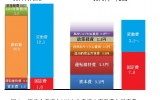

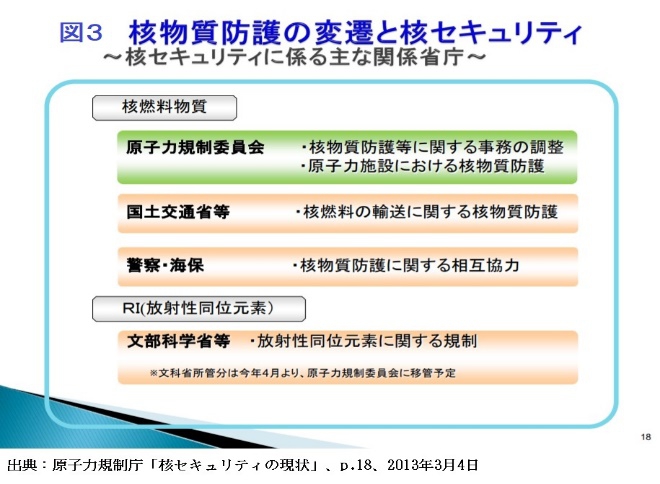

原子力では元々核物質を厳重に管理し、その国が軍事目的に転用していないことを確認する核物質防護が国際的組織である原子力機関(IAEA)によって行われてきた。IAEAは最近のテロ対策強化の動きを先取りして、核物質防護に加え、 核セキュリティが行われることになった。規制庁の核セキュリティの説明[注6]では図3に示す通り核セキュリティの関係省庁に内閣府や防衛省の記載がない。これらの関係者の了解取得なしに特重施設の建設が進められていることが憂慮される。

特重施設が完成すると安全性はどうなるのか?

特重施設の本来の目的はテロ対策である。特重施設がないまま“世界一の安全性”があるとして再稼働したのだから、“停止命令”を出す理由が理解できない。もし特重施設がないと“停止命令”を出さねばならないほど危険なら元々再稼働をすべきでなかったはずだからである。

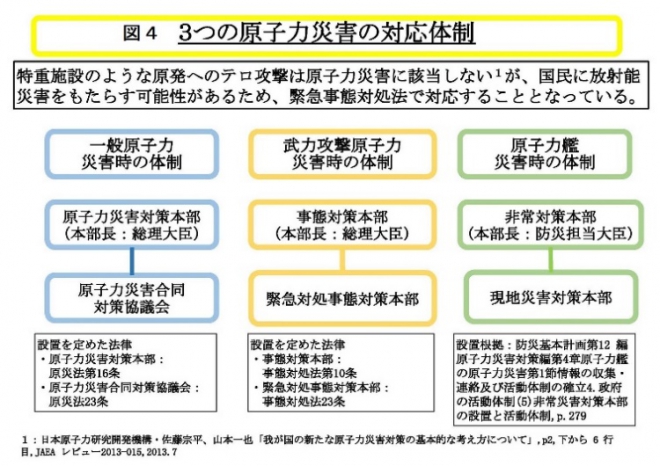

テロと自然災害の事故防止設備の兼用には疑問

特重施設は本来、テロ攻撃を受けた際の事故防止施設であるが「特重施設は安全対策のバックアップとして,原子炉格納容器破損防止対策に対する信頼性をさらに向上させる」としている。すなわち、テロと自然災害の事故防止を兼用している。しかし両者の兼用には疑問である。理由は両者の責任部署が異なるからである。図4に示す通り、自然災害の事故防止の責任部署は原災法第16条に定められた“原子力災害対策本部”であり、テロ対策の責任部署は事態対処法第10条に定められた“事態対策本部”である。一つの施設を2つの”対策本部“が共有するのは疑問である。自衛隊の研究[注7]でも「最低限、テロ対処を自然災害後の各種活動と同様の発想や方法で対応できると考えてはならない」

[注1] 実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイド(平成26年9月17日 原規技発第 1409177 号)

[注2] 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及びその解釈

[注3] 事故後の改正で原子炉等規制法に新たに第43条の3の23「施設の使用の停止等」が新設され、基準に適合していない等の場合、原子力規制委員会は原子力発電所を停止できるようになった。

[注4] 日本経済新聞「九電、玄海原発テロ対策施設『期限内完成目指す』」,2019.5.16

[注5] 内閣府ホームページ「国民保護法概要」「有事関連三法と有事関連七法の関係」

[注6] 原子力規制庁「核セキュリティの現状」,第1回核セキュリティに関する検討会資料4,2013.3.4

[注7] 自衛隊防衛研究所主任研究官 陸上自衛隊一佐・高橋丈雄「テロに対する法・政治的対処の有効性」,2010年

関連記事

-

言論アリーナ「原子力をめぐる「空気」を考える」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 福島第一原発事故から7年たちましたが、原子力をめぐる国民感情は意外に変わりません。「原発がなくても電力は足りてるじゃないか」という

-

アリソン教授は、GEPRに「放射線の事実に向き合う?本当にそれほど危険なのか」というコラムを寄稿した。同氏は冷戦構造の中で、原子力エネルギーへの過度な恐怖心が世界に広がったことを指摘した上で、理性的に事実に向き合う必要を強調した。(日本語要旨は近日公開)

-

世の中で専門家と思われている人でも、専門以外のことは驚くほど無知だ。特に原子力工学のような高度に専門分化した分野だと、ちょっと自分の分野からずれると「専門バカ」になってしまう。原子力規制委員会も、そういう罠にはまっている

-

停止施設の維持費は只ではない 普通の人は、施設を動かすのにはお金がかかるが、施設を停めておくのにお金がかかるとは思っていない。ところが、2015年4月にMETIの「総合資源エネルギー調査会発電コスト検証ワーキンググループ

-

政府は2030年までに温室効果ガスを2013年比で26%削減するという目標を決め、安倍首相は6月のG7サミットでこれを発表する予定だが、およそ実現可能とは思われない。結果的には、排出権の購入で莫大な国民負担をもたらした京都議定書の失敗を繰り返すおそれが強い。

-

前回ご紹介した失敗メカニズムの本質的構造から類推すると、米国の学者などが1990年代に行った「日本における原子力発電のマネジメント・カルチャーに関する調査」の時代にはそれこそ世界の優等生であった東電原子力部門における組織的学習がおかしくなったとすれば、それは東電と社会・規制当局との基本的な関係が大きく変わったのがきっかけであろうと、専門家は思うかもしれない。

-

海洋放出を前面に押す小委員会報告と政府の苦悩 原発事故から9年目を迎える。廃炉事業の安全・円滑な遂行の大きな妨害要因である処理水問題の早期解決の重要性は、国際原子力機関(IAEA)の現地調査団などにより早くから指摘されて

-

人形峠(鳥取県)の国内ウラン鉱山の跡地。日本はウランの産出もほとんどない 1・ウラン資源の特徴 ウラン鉱床は鉄鉱石やアルミ鉱石などの鉱床とは異なり、その規模がはるかに小さい。ウラン含有量が20万トンもあれば

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間