ASEAN諸国と石炭火力

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポーランドのドウーダ大統領が初日に「石炭利用と温暖化防止は両立する」と発言したことが理由でポーランドが化石大賞を受賞した。米国がサイドイベントにおいて「エネルギーアクセスの観点から化石燃料のクリーンな利用を排除すべきではない」と述べると環境団体から「恥を知れ」と野次が飛ぶ。世銀や欧州復興開発銀行等の国際金融機関は石炭関連の融資を停止するとの方針を相次いで発表している。

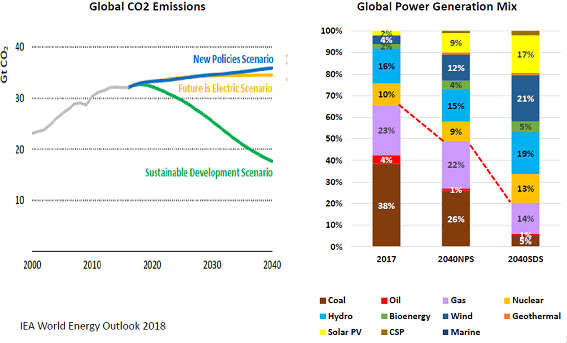

国際エネルギー機関(IEA)はパリ協定の各国目標を盛り込んだレファレンスシナリオ(NPS)と1.5℃~2℃と整合的な持続可能シナリオ(SDS)の間には大きなギャップがあり、SDSを実現するためには世界全体の発電電力量に占める石炭のシェアを現在の38%から2040年には5%に引き下げる必要があるとしている。

図1:自然体シナリオと持続可能シナリオにおけるCO2排出量と電源構成

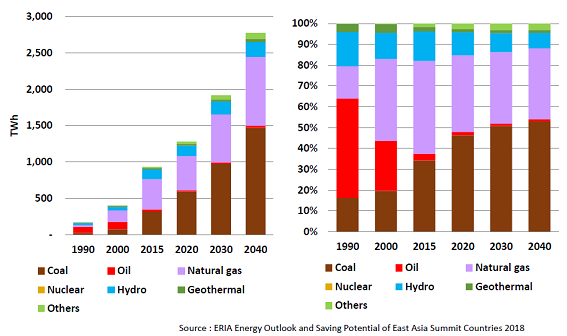

しかしSDSが示唆するように世界のエネルギーミックスにおいて石炭の役割がかくも激減するかというと大きな疑問がある。過日、ASEAN諸国(インドネシア、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、ベトナム)のエネルギー政策当局、国営電力会社の参加する会議で各国の電力部門における石炭火力の役割について議論する機会を得た。東アジアASEAN経済研究センター(ERIA)の最新の見通しでは、2040年にかけてASEAN地域の石炭火力発電量は約4倍になり、電源構成に占める石炭火力のシェアは30%強から50%強に拡大する見込みだ。

図2:ASEAN地域の電源別発電電力量、構成比の推移

この見通しは会議での各国のプレゼンからも裏付けられる。インドネシアは2025年時点で石炭火力のシェアが50%、フィリピンは2040年にかけての設備容量増分44GW中、25GWが石炭火力であると見込み、ベトナムは2030年までに発電電力量に占める石炭火力のシェアが53%に拡大するとの電源計画を立てている。どの国も経済発展に応じて電力需要は拡大を続けるので、石炭火力の発電電力量自体はもっと大きく拡大することになる。石炭フェーズアウトや再エネ100%を主張する環境団体の思い描く世界とは全く異なるものだ。

もとより各国は石炭火力だけを拡大させるわけではない。どの国も様々な政策を通じて再生可能エネルギーの拡大も進めている。彼らにとって「化石燃料か再エネか」という二者択一ではなく、使えるオプションは全て使うということである。増大する電力需要を満たすためには太陽や風力等の変動性再エネではとても足りない。変動性再エネの拡大に伴う系統安定への懸念もある。欧州のように天然ガス火力でバックアップすればよいとの議論もあるが、パイプラインガスを利用できる欧州諸国と異なり、アジア諸国は天然ガスをLNGの形で調達する必要があるため、石炭火力に比べてコスト高になる。途上国にとって経済成長の制約要因になるエネルギー価格の上昇は可能な限り避けたいのは当然である。

ASEAN諸国の政策担当者は「石炭は安価で安定的なエネルギー供給のために不可欠である。石炭を活用しつつ、環境負荷を最小化するためには高効率低排出(HELE)石炭火力技術が必要である」と口をそろえる。昨年11月の東アジアサミット(EAS)エネルギー大臣会合共同声明では「閣僚は域内の経済成長、エネルギー安全保障、環境保全のために天然ガス、クリーンコールテクノロジーを含む化石燃料の役割を認識した。このため、閣僚は様々なソースからの資金を動員しつつ、幅広いエネルギー資源クリーンエネルギー技術を活用するための協力の進化と努力を求めた」とされ、クリーンコールテクノロジーの重要性が明記されている。

筆者はASEANの出席者に対し、「あなた方の言っていることはエネルギーの世界では極めて常識的だが、COPでは石炭を使うこと自体がdemonize, stigmatize されており、さながら別の惑星にいるかの如くである。あなた方の環境省の同僚もCOPの場で石炭消費国としての声を全くあげていない。金融セクターに対してももっと声をあげていかないと資金制約が強まることになる」とコメントした。国際世論の中で環境団体の声ばかりが喧伝され、石炭を使っている国の声が全くといって良いほど聞こえてこないのは困ったことである。環境団体が高効率石炭火力技術を「dirty coal technology」と叩いてもアジア諸国で石炭が引き続き大きな役割を果たすことは明らかだ。開発金融機関や先進国の金融機関が高効率石炭火力への融資を絞ったとしても、需要があれば中国をはじめ資金ソースはいくらもある。低効率火力の使用期間を延ばすことにもなろう。

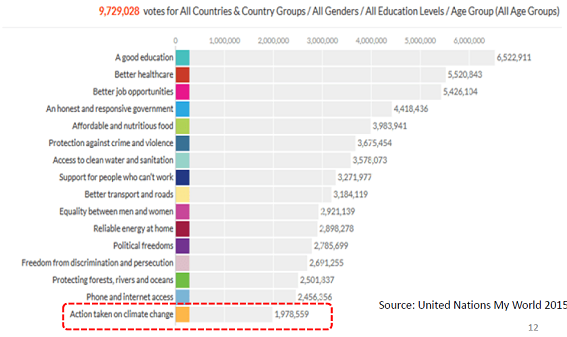

温暖化防止という一つの物差しで物事を判断しても現実はその通りにはならない。SDGに代表されるように途上国は多くの課題(貧困、健康、食料、安全な水、教育、エネルギーアクセス、雇用等)をかかえている。これを可能にするのは何といっても経済成長であり、そのためには低廉で安定的で信頼できるエネルギー供給の裏打ちが必要となる。2015年に国連が970万人を対象に16の政策アジェンダの中で彼らが最も重視するものを複数回答可でアンケート調査したところ、上位に来たのはでは、教育、ヘルスケア、雇用であり、温暖化防止は最下位であった。環境を重視する人にとっては不都合な結果であろうが、パリの騒乱事件に象徴されるように、中長期の地球規模課題より、目の前の日々の課題というのが人情というものだ。石炭の位置づけについてもそういう文脈で考える必要があると思う。

図3:優先課題に関する国連意識調査(2015年)

関連記事

-

去る10月8日、経済産業省の第23回新エネルギー小委員会系統ワーキンググループにおいて、再生可能エネルギーの出力制御制度の見直しの議論がなされた。 この内容は、今後の太陽光発電の運営に大きく関わる内容なので、例によってQ

-

IPCC第6次評価報告書(AR6)の第1作業部会(自然科学的根拠)の政策決定者向け要約(SPM)が発表された。マスコミでは不正確なあおりやデータのつまみ食いが多いので、環境省訳を紹介しよう。注目される「2100年までの気

-

「2030年までにCO2を概ね半減し、2050年にはCO2をゼロつまり脱炭素にする」という目標の下、日米欧の政府は規制や税を導入し、欧米の大手企業は新たな金融商品を売っている。その様子を観察すると、この「脱炭素ブーム」は

-

政府は今年6月にグリーン成長戦略を発表した。ここでは「環境と経済の好循環」を掲げ、その手段としてカーボンプライシング(炭素税)をあげているが、本書も指摘するようにこのメッセージは矛盾している。温暖化対策で成長できるなら、

-

GX推進法の改正案が今国会に提出されている。目玉は、「排出量取引制度」と、「炭素に関する賦課金」の制度整備である。 気になる国民負担についての政府説明を見ると、「発電事業者への(政府による排出権売却の)有償化」および炭素

-

合理性が判断基準 「あらゆる生態学的で環境的なプロジェクトは社会経済的プロジェクトでもある。……それゆえ万事は、社会経済的で環境的なプロジェクトの目的にかかっている」(ハーヴェイ、2014=2017:328)。「再エネ」

-

EU農業政策に対する不満 3月20日、ポーランドのシュチェチンで農民デモに遭遇した。主要道路には巨大なトラクターが何百台も整然と停まっており、その列は延々と町の中心広場に繋がっていた。 広場では、農民らは三々五々、集会を

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間