原子力発電所の輸出問題

はじめに

日立の英国原発凍結問題を機に原子力発電所の輸出問題が話題になることが多いので原発輸出問題を論考した。

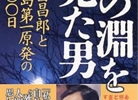

原発輸出の歴史

原子力発電所の輸出国は図1の通りである。最初は英国のガス炉(GCR)が日本、イタリアに導入されたが、その後は米国の軽水炉PWRとBWRが日本を始め世界中に導入された。その後はロシア型PWR、VVERとフランス型PWR、M310、EPRと続いて現在は中国型PWR、CNP300/CAP1400や華龍1号(100万kW級)が主役になりつつある。主要輸出国5ヵ国を見て、共通点を思いつかない読者はいないだろう。そう、核保有5ヵ国である。偶然なのか必然なのかは判らぬが、同じである。偶然だろうが言うまでもなく日本は核保有国ではない。

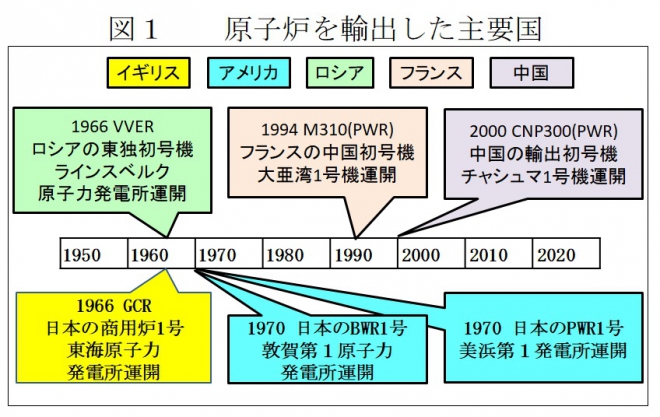

原子炉輸出国の保有技術

各国の輸出企業の保有技術を比べると表1のとおりである。もちろん現時点の技術ではなく、原発輸出最盛期のものである。各国の主要な原発輸出企業はいずれも原発建設と原発運転の両方の実績を有している。日本の重電三社はいずれも原発運転実績を持っていない。だから運転を含む案件の受注を目指す場合、日本の重電三社はどうしても運転技術を持つ電力会社の協力が欠かせない。

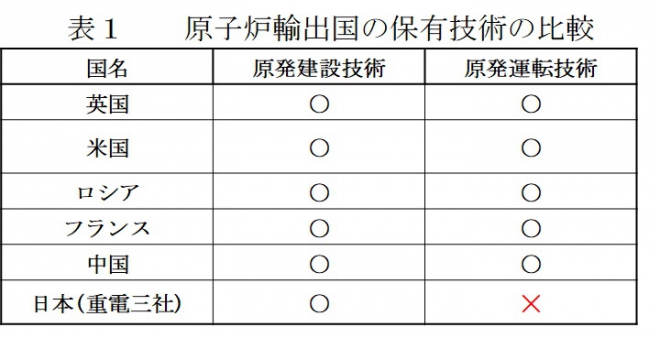

フランスの新体制について

最後は原発輸出拡大に意欲を燃やすフランスの新体制である(図2)。周知のとおりフランスはフィンランドで大幅赤字を出す見込みである。そのため、アレバは昨年組織替えしてフィンランド3号機建設部門をアレバSAとして切り離し、原発輸出部門をオラノとフラマトムと改称した。中国からの出資申し出を断って日本の2社からの出資を受け入れたことが新体制の目玉のようだ。

以上

関連記事

-

IEA(国際エネルギー機関)が特別リポート「エネルギーと大気汚染」(Energy and Air Pollution)を6月発表した。その概要を訳出する。 [2016年6月27日] IEAのリポートによれば、エネルギー投

-

日本の原子力の利用は1955年(昭和30年)につくられた原子力基本法 を国の諸政策の根拠にする。この法律には、原子力利用の理由、そしてさまざまな目的が書き込まれている。その法案を作成した後の首相である中曽根康弘氏が当時行った衆議院での演説を紹介したい。

-

原発事故当時、東京電力の福島第1原発所長だった、吉田昌郎氏が7月9日に亡くなった。ご冥福をお祈りします。GEPRでは、吉田氏にインタビューしたジャーナリスト門田隆将氏の講演。

-

一般社団法人「原子力の安全と利用を促進する会」は、日本原子力発電の敦賀発電所の敷地内断層(2号炉原子炉建屋直下を通るD-1破砕帯)に関して、促進会の中に専門家による「地震:津波分科会」を設けて検討を重ね、原子力規制委員会の判断「D?1破砕帯は、耐震指針における「耐震設計上考慮する活断層」であると考える」は見直す必要がある」との結論に至った。(報告書)

-

原子力規制委員会は24日、原発の「特定重大事故等対処施設」(特重)について、工事計画の認可から5年以内に設置を義務づける経過措置を延長しないことを決めた。これは航空機によるテロ対策などのため予備の制御室などを設置する工事

-

敦賀原子力発電所2号機 7月26日、原子力規制庁は福井県に設置されている敦賀原子力発電所2号機((株)日本原子力発電、以下原電)に関して、原子力発電所の規制基準に適合しているとは認められないとする結論を審査会合でまとめた

-

原子力発電所の安全目標は長年店晒しだった 福一事故の前、2003年に旧原子力安全委員会が安全目標案を示している。この時の安全目標は以下の3項目から構成されている。 ①定性的目標:原子力利用活動に伴って放射線の放射や放射性

-

けさの「朝まで生テレビ!」は、3・11から7年だったが、議論がまるで進歩していない、というより事故直後に比べてレベルが落ちて、話が堂々めぐりになっている。特に最近「原発ゼロ」業界に参入してきた城南信金の吉原毅氏は、エネル

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間