放射線を多用する医療と放射線利用が極度に少ない食品の不思議

はじめに

日本の放射線利用では不思議なことが起きている。胸部エックス線検査を受けたことが無い人はいないだろうし、CT(Computed Tomography)やPET(陽電子放射断層撮影)も広く知られ実際に利用した人も多い。それほど日本では医療分野での放射線が多用されている。しかし、外国では食品の滅菌、殺菌等に放射線が多用されているのに日本ではほとんど使われていない。なぜこんなアンバランスなことになっているのかの理由は良く知らないが、事実はそうなのである。本稿はその事実関係を紹介する。

医療診断では放射線が多用されている

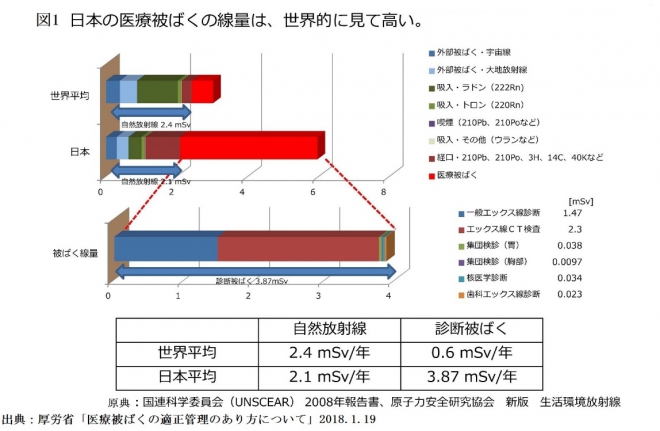

医療診断で放射線を使うことで良く知られているのは胸部エックス線検査だろう。その胸部エックス線での放射線被ばくは年間1.47ミリシーベルトである。最近病院でお馴染みになったCT(エックス線CT検査)はもっと多くて年間2.3ミリシーベルトである。これらを含む医療診断の放射線被ばく量は年間3.87ミリシーベルトである。自然放射線が日本では年間2.1ミリシーベルトだから、その1.8倍にあたる。医療診断の被ばく量の世界平均値、年間0.6ミリシーベルトの6.5倍だ。これらは国連科学委員会(UNSCEAR)が2008年に各国比較したグラフ(図1)によるものである。(出典:厚生労働省「医療被ばくの適正管理のあり方について」2018.1.19)。この3.87ミリシーベルトは環境省と福島県が合同で経営している福島駅前の「環境情報プラザ」でパネルに表示しているのでご覧になった方も多いと思う。

食品分野では放射線利用に消極的である

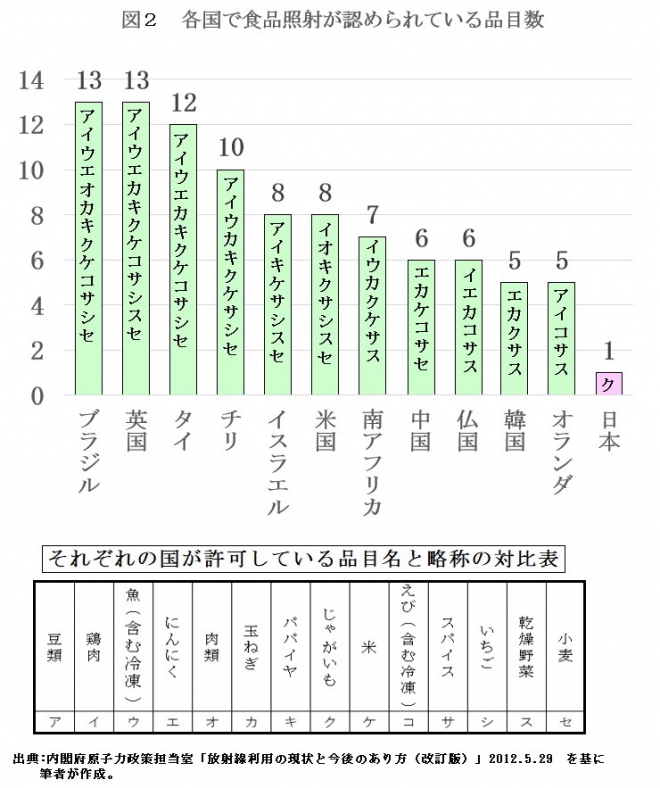

一方、食品への放射線照射に目を向けて見ると、日本ではなぜか食品にはほとんど放射線 を照射していない。日本ではジャガイモの芽止めにしか放射線照射が認められていないからである。内閣府が2012年に発表した資料(図2)に拠れば、世界の主要12ヵ国の食品への放射線照射品目を比較すると、英国、ブラジルの13品目が最多で、日本以外の最少国は韓国、オランダの5品目である。日本の1品目は突出して少ないのである。この12ヵ国の平均は約8品目だから日本は平均の約8分の1しかないのである。日本が食品の放射線照射にいかに消極的なのかはこのこと一つで一目瞭然である。

各国でどのような食品への放射線照射が認められているのかは図2の各国の縦軸の中の略称と図の下部に示した対比表を照合すれば判るようになっている。許可している国が多いベスト5は次の通りである。

①スパイス、②じゃがいも、②玉ねぎ、④鶏肉、④にんにく。

放射線利用がなぜこんなにちぐはぐになったのだろうか?

放射線照射の健康影響は直接人体に照射する場合の方が、食品に照射した物を食べる場合より大きいことは自明である。もし、健康影響を懸念するのなら、食品への照射より医療被ばくを減らそうとしていたはずであるが事実は逆である。

これは被ばくの健康影響を懸念したためとは思われない。また、食品への放射線照射が増えないのは福一事故より何十年も前からのことだから、風評被害の懸念からとも考え難い。単に産業構造への影響を懸念してのことなのかもしれない。放射線利用拡大が既存産業へ及ぼす影響である。もしそうだとすれば、国が支援を強化してその懸念を払拭すべきであろう。

経済効果はどれほど見込めるか

これまで専門家の調査が全くないので皆目見当がつかない。現在の農業分野(じゃがいもの芽止めの経済規模は年間13億円程度と見込まれる(出典:原子力ATOMICA「放射線利用の経済的規模」の表1)。放射線照射利用の先進国の米国の年間約8000億円は別格として、中国、ブラジル、南アと肩を並べるほど増やせたとすれば年間約2000億円となる。現在はゼロに近いから期待される増分は超概算であるが約2000億円と推定される。

関連記事

-

きのうのシンポジウムでは、やはり動かない原発をどうするかが最大の話題になった。 安倍晋三氏の首相としての業績は不滅である。特に外交・防衛に関して日米安保をタブーとした風潮に挑戦して安保法制をつくったことは他の首相にはでき

-

脱原発が叫ばれます。福島の原発事故を受けて、原子力発電を新しいエネルギー源に転換することについて、大半の日本国民は同意しています。しかし、その実現可能な道のりを考え、具体的な行動に移さなければ、机上の空論になります。東北芸術工科大学教授で建築家の竹内昌義さんに、「エコハウスの広がりが「脱原発」への第一歩」を寄稿いただきました。竹内さんは、日本では家の断熱効率をこれまで深く考えてこなかったと指摘しています。ヨーロッパ並みの効率を使うことで、エネルギーをより少なく使う社会に変える必要があると、主張しています。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

太陽光発電や風力発電のコストに関して我が国ではIEAなどの国際機関の研究報告結果で議論することが多いが、そもそも統計化するタイムラグが大きい事、統計処理の内容が明らかにされないためむしろ実際の入札での価格を見るほうが遥か

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」という方針を決めました。これは「2050年までに温室効果ガス(特にCO2)の排出を実質ゼロにする」という意味で、そのために2030年までに46%減らすことになっています。これは地球

-

トランプ次期政権による「パリ協定」からの再離脱が噂されている中、我が国では12月19日にアジア脱炭素議員連盟が発足した。 この議連は、日本政府が主導する「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想をさらに推進させ、

-

1.はじめに 雑誌「選択」の2019年11月号の巻頭インタビューで、田中俊一氏(前原子力規制委員会(NRA)委員長)は『日本の原発はこのまま「消滅」へ』と題した見解を示した。そのなかで、日本の原子力政策について以下のよう

-

原子力規制委員会は、今年7月の施行を目指して、新しい原子力発電の安全基準づくりを進めている。そして現存する原子力施設の地下に活断層が存在するかどうかについて、熱心な議論を展開している。この活断層の上部にプラントをつくってはならないという方針が、新安全基準でも取り入れられる見込みだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間