福一事故の原因と耐震性の見直し

はじめに

東日本大震災から7年経ったのに新潟県ではまだ事故の検証作業を続けている。その原因の一つは事故炉の内部の放射線が高すぎて内部を調べられないことと、事故後発足した原子力規制委員会(以下「規制委」と略す。)が安全審査で審査するのは規制基準に適合しているか否かだけ、と明言しているためであろう。規制委は独自に事故原因の調査を行って事故原因は地震ではなく、津波だったとの結論を出しているので是非、上記検証作業の参考にしてほしい。

また、9月6日未明の北海道胆振東部地震で全停電が起きたのは泊原発を申請後5年間も停止させている原子力規制委員会の責任でないかとの声がある。尤もな声である。ただ、原子力発電所は放射能安全に関する耐震性は高いが、発電機能に関する耐震性は火力発電所と同じである。今後の話になるが、原子力発電所の耐震クラスCの耐震性を強化し、一般建築構造物よりも高くして火力発電所、水力発電所よりも耐震性を高めることを提案したい。どこまで見直すかは経済性次第である。

震度6強の地震直後は正常に「止まった」

もう7年も前のことになるが2011年3月11日、東日本大震災で東京電力福島第一原子力発電所がM9の地震に襲われた時、運転中だった1号機から3号機は正常に「止まった」。この「止める」作業の内容は余り報じられることがないが、およそ次の通りだったようである。1号機は100本弱、2,3号機は130本超の制御棒が圧力容器下部の格納容器内に待機しており、地震の時、これらが一斉に原子炉圧力容器に挿入されて連鎖反応を停めた。これによって原子炉は「止まった」(長さ約4mの制御棒は数秒で挿入されたとのこと)。

地震と同時に外部電源が停電した。このため待機していた非常用電源が起動し交流電源が供給された。これで各設備には地震前から蓄電池により給電されていた直流と交流の両方の電気が供給されたことになる。原子炉を循環している水は運転中約300℃の高温になっているが、1号機は非常用復水器(IC)により、2号機・3号機は原子炉隔離時冷却系(RCIC)によって常温を目指して冷却され始めていた。

事故原因は地震でなく津波だった

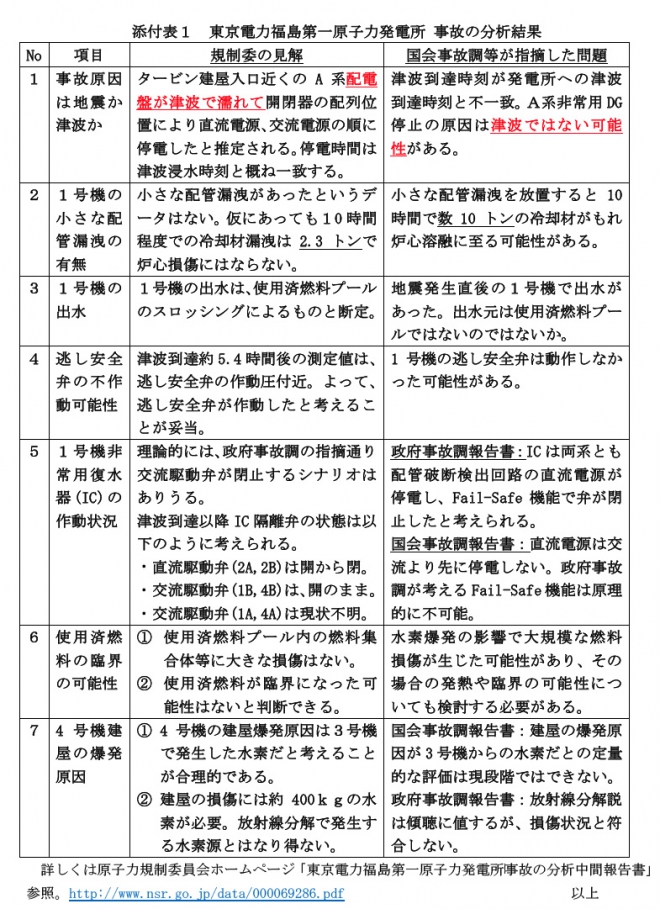

地震直後に始まった5つの事故調査委員会(国会事故調、政府事故調、民間事故調、東電事故調、原子力学会事故調)の内、4つまでが原発の事故原因は地震ではなく津波だとしている。事故原因は地震だった可能性があるとしているのは国会事故調だけである。そんな中、原子力規制委員会は2012年9月に発足した。2013年5月にはこの問題に対する調査を行うため9人の専門家による「東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会」が発足した。この検討会で国会事故調報告書等が「今後規制当局や東電による実証的な調査、検証が必要である」とした未解明問題について検討会を6回、現地調査を9回実施した。そして2014年10月8日原子力規制委員会は事故後に実施した調査結果を含め最終結論を纏めて公表した。

この報告書で規制委は、「事故原因は地震による配管破断ではなく津波による全停電だった」と結論付けた。現地調査で分かったことは、津波が配電盤を濡らしたため非常系統の交流電源が停電したということである。このため設計上想定していなかった直流電源まで停電してしまっていたのである。直流電源が停電したことは過去のプラント災害では報告されたことがなかったから国会事故調が「有り得ない」としたのも尤もである。このことを含め、国会事故調、政府事故調から提起されていた問題点に対する規制委の検討結果の要約を7項目に纏めて添付表1に示す。

旧技術基準でも原発は大地震の際安全に停止している

東日本大震災がM9だったことは冒頭書いたが、福島第一原子力発電所での震度がどれほどだったのかは余り知られていない。原子力発電所が設置されている大熊町の震度は6強だったようである。加速度は設計値の126%の550ガルだったが、既述の通り制御棒は無事挿入されている。津波対策が不十分だったためその後の津波で3基とも事故になった。

実は原子力発電所が震度7の地震に見舞われても冷温停止した実績が1例だけある。2007年に東京電力柏崎刈羽原子力発電所で起きた中越沖地震である。地震の専門家の入倉孝次郎氏が2009年9月に公表した「2007年新潟県中越沖地震の強震動と震源断層モデル-柏崎刈羽原子力発電所を襲った破壊的強震動-」の3頁に「柏崎刈羽原発の地表観測点では震度7(相当値)が記録された。」と記されている。原子炉建屋基礎版の地震加速度は680ガルだったが設計上は273ガルだったから2.5倍の地震に見舞われたことになる。それでも運転中の2,3,4,7号機は全て安全にスクラムし(「止める」)冷温停止したのである。

つまり、旧技術基準で設計され運転していた原子力発電所が震度6強、震度7の地震に襲われた2つの例では両方の発電所とも臨界状態の停止には成功している。

原子力発電所でも耐震クラスCの設備が停止したら発電出来ない

一般建築構造物より原子力発電所の耐震性は高いのではないかと思われているが、それは放射能安全に係る設備だけである。放射能と関係ない設備の耐震性は一般建築構造物と同じだから発電機能に関する耐震リスクは火力発電所と同じである。放射能安全に係る設備はクラスSとして特別に耐震性を高くしている。例えば、水平地震力を一般建築構造物の3倍にする等にしている。しかし、クラスCの設備の水平地震力は一般建築構造物と同じである。原子力発電所はクラスCの設備が無いと発電が出来ないので耐震リスクは火力発電所と全く同じなのである。もし、火力発電所、水力発電所が停止する地震でも原子力発電所を動かそうと思ったら、クラスB、クラスCの耐震性を見直す必要がある。現在はクラスBの水平地震力は一般建築構造物の1.5倍、クラスCの水平地震力は一般建築構造物の1.0倍であるがこの見直しが必要となる。

関連記事

-

次世代の原子炉をめぐって、政府の方針がゆれている。日経新聞によるとフランス政府は日本と共同開発する予定だった高速炉ASTRIDの計画を凍結する方針を決めたが、きのう経産省は高速炉を「21世紀半ばに実用化する」という方針を

-

注目されてきたのがカーボンプライシング(Carbon Pricing)である。カーボンプライシングとは炭素(CO2)の排出に価格付けを行うことで、企業などにCO2排出を「費用」と認識させ、費用削減のインセンティブを通じて、CO2排出抑制への取り組みを促すことを狙ったものである。

-

このような一連の規制が、法律はおろか通達も閣議決定もなしに行なわれてきたことは印象的である。行政手続法では官庁が行政指導を行なう場合にも文書化して根拠法を明示すべきだと規定しているので、これは行政指導ともいえない「個人的お願い」である。逆にいうと、民主党政権がこういう非公式の決定を繰り返したのは、彼らも根拠法がないことを知っていたためだろう。

-

判定の仕組みも問題だ。原子力規制委員会の決定は、制度上は5人の委員の合議で決まることになっている。しかし今は島崎氏が地震関係業務を一人で引き受けている。島崎氏はこれまで原子力関係の規制づくり、判定の経験がほとんどない地震学者だ。委員に就任してから、事業者とほとんど対話をせずに規制基準をつくり、そしてその後は自ら判定者となってしまった。日本各地の原発の周辺で意味があるとは思えない「穴掘り」を繰り返している。

-

けさの「朝まで生テレビ!」は、3・11から7年だったが、議論がまるで進歩していない、というより事故直後に比べてレベルが落ちて、話が堂々めぐりになっている。特に最近「原発ゼロ」業界に参入してきた城南信金の吉原毅氏は、エネル

-

9月13日記事。日本原研の運営する高速増殖炉のもんじゅについて、政府が廃炉を含めた検討に入ったとの報道。菅官房長官はこの報道を否定している。ただ費用について、誰も出せると考えていない。

-

神々の宿る国島根の北東部に位置する島根半島から、約50キロメートル。4つの有人島と約180もの小さな島からなる隠岐諸島は日本海の荒波に浮かんでいる。島後島(隠岐の島町)、中ノ島(海士町)、西ノ島(西ノ島町)、知夫里島(知夫村)の4島合わせて約2万1000人(2013年3月末現在)が生活する隠岐諸島への電力供給を担う、中国電力株式会社の隠岐営業所を訪ねた。

-

きのうの言論アリーナで、諸葛さんと宇佐美さんが期せずして一致したのは、東芝問題の裏には安全保障の問題があるということだ。中国はウェスティングハウス(WH)のライセンス供与を受けてAP1000を数十基建設する予定だが、これ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間