地球温暖化といかに共存するか

きのう放送した言論アリーナでは、杉山大志さんと有馬純さんとともに地球温暖化を経済問題として考えた。今後、地球温暖化が起こることは確実で、その一部が人為的な原因によるものであることも確実だが、そのリスクははっきりしない。IPCC第5次報告書では、地球温暖化のリスクとして次の8項目を列挙している。

- 高潮、沿岸域の氾濫及び海面水位上昇による、沿岸の低地並びに小島、開発途上国及びその他の島国における死亡、負傷、健康障害、生計崩壊のリスク。

- いくつかの地域における内陸部の氾濫による大都市住民の深刻な健康障害や生計崩壊のリスク。

- 極端な気象現象が、電気、水供給並びに保健及び緊急サービスのようなインフラ網や重要なサービスの機能停止をもたらすことによるシステムのリスク。

- 特に脆弱な都市住民及び都市域又は農村域の屋外労働者についての、極端な暑熱期間における死亡及び罹病のリスク。

- 特に都市及び農村の状況におけるより貧しい住民にとっての、温暖化、干ばつ、洪水、降水の変動及び極端現象に伴う食料不足や食料システム崩壊のリスク。

- 特に半乾燥地域において最小限の資本しか持たない農民や牧畜民にとっての、飲料水及び灌漑用水の不十分十分な利用可能性、並びに農業生産性の低下によって農村の生計や収入を損失するリスク。

- 特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支える海洋・沿岸生態系と生物多様性、生態系の財・機能・サービスが失われるリスク。

- 人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系の財・機能・サービスが失われるリスク。

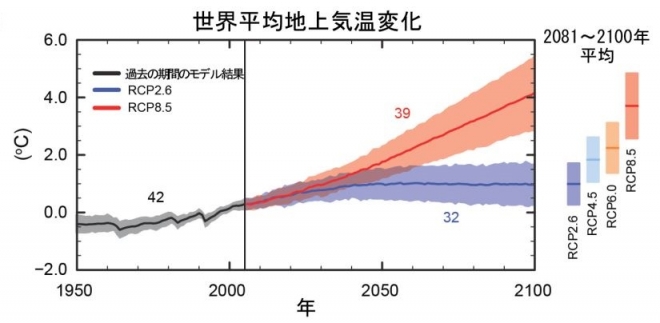

IPCCは地球の平均気温が2100年までに1~4℃上がると予想している。東京の気温は過去100年で3℃上がった(そのうち2℃はヒートアイランド現象)が、これによって生活が悪化したわけではない。あと80年で4℃以下の気温上昇は体が適応するだろう、というのが杉山さん(IPCCメンバー)の予想である。

温暖化によって確実に起こる悪影響は、海面上昇である。その最大の原因は温暖化で海水が膨張するからで、これを人類が止めることは不可能だ。IPCCの予測では、2100年までに約60cm海面上昇が起こる可能性が高い。

これは先進国では大した問題ではない。あと80年で60cmぐらい堤防を高くすることは容易であり、地球温暖化対策よりはるかに安い。温暖化が原因で異常気象が頻発しているという証拠はなく、たとえ頻発したとしても、異常気象そのものを防ぐことはできない。これもインフラの強化しか対策はなく、先進国では対応できる。

IPCCの警告でもわかるように、温暖化の最大の被害が発生するのは、太平洋の島国や乾燥地帯、熱帯や北極圏など、発展途上国である。そしてこれから温室効果ガスをもっとも増やすのも途上国である。つまり地球温暖化とは、途上国の環境問題なのだ。

有馬さんも指摘するように、地球全体の問題を日本だけで解決することはできない。最大の排出源であり、最大の被害を受ける途上国が対策を取るしかないのだ。その最大の障害となるのは貧しさである。CO2を削減して貧しくなっては、防災対策もできない。

地球温暖化を完全に止めることは不可能であり、人類は温暖化と共存していくしかない。目的は快適な生活を維持することであり、気温はその条件の一つにすぎない。特に途上国は、豊かにならないと命は救えない。地球温暖化は経済問題であり、大事なのは費用対効果を最適化することである。

関連記事

-

【気候変動 climate change】とは、人為的活動等に起因する【地球温暖化 global warming】などの気候の変化であり、関連して発生するハザードの問題解決にあたっては、過去の定量的評価に基づく将来の合理

-

提携するIEEIが9月、年末のCOP21を目指して提言書をまとめました。その冒頭部分を紹介します。

-

原子力災害は、家庭、職場、地域コミュニティという「場」を破壊するという意味において異質である。今次の東電福島原発事故のような大規模災害においては、金銭賠償では救済が困難な被害があり、それが被災者の生活再建を滞らせている要因であることをかんがみ、国あるいは地方自治体による地域コミュニティ再生の取り組みが、事故後早い段階においてなされる必要性、民法不法行為制度による対応とは別に、例えばダム開発における土地収用法を参考に、集落・地域の再建を図ること等を含む国による災害補償スキームを創設しておく必要性を指摘しておきたい。

-

2023年からなぜ急に地球の平均気温が上がったのか(図1)については、フンガトンガ火山噴火の影響など諸説ある。 Hunga Tonga volcano: impact on record warming だがこれに加えて

-

今回は、日本人研究者による学術論文を紹介したい。熱帯域を対象とした、高空における雲の生成と銀河宇宙線(GCR)の相関を追究した論文である(論文PDF)。本文12頁に、付属資料が16頁も付いた力作である。第一著者は宮原ひろ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑳では、「政策決定者向け要約」の書きぶりが針小棒大に

-

私の専門分野はリスクコミュニケーションです(以下、「リスコミ」と略します)。英独で10年間、先端の理論と実践を学んだ後、現在に至るまで食品分野を中心に行政や企業のコンサルタントをしてきました。そのなかで、日本におけるリスク伝達やリスク認知の問題点に何度も悩まされました。本稿では、その見地から「いかにして平時にリスクを伝えるのか」を考えてみたいと思います。

-

台風19号の被害は、14日までに全国で死者46人だという。気象庁が今回とほぼ同じ規模で同じコースだとして警戒を呼びかけていた1958年の狩野川台風の死者・行方不明は1269人。それに比べると台風の被害は劇的に減った。 こ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間