地球温暖化防止をめぐる理想と現実

7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。

今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論説が聞かれるのも理解できる。しかし池田所長の論考にあるように東京の酷暑の原因の多くはヒートアイランド現象であり、埼玉県熊谷市で最高気温を記録したのは大都市部のヒートアイランド現象で生じた暑い空気の固まりが風で運ばれたからである。IPCC第5次評価報告書は地球温暖化が人間起源の温室効果ガスによって引き起こされている蓋然性が極めて高く、台風、洪水、旱魃、熱波等の異常気象の頻度が増大していると指摘している。しかし温暖化対策強化というアジェンダを主張したいがために、今年の猛暑を含め、個々の異常気象の原因を全て温暖化に帰することは合理性を欠き、かえって気候科学の信頼性を損なうことになろう。

猛暑と温暖化の因果関係がどの程度かはともかく、温暖化防止に取り組む必要があることは確かだ。他方、温暖化は地球規模の問題であり、日本の排出量は世界全体の3%程度でしかない。「日本で対策を強化し、目標を引き上げれば猛暑や温暖化に歯止めをかけることができる」というのはアジェンダ設定としてミスリーディングである。温暖化防止の帰趨は地球全体の取り組み、特にこれから排出量が増加する途上国においてどの程度対策が進むかにかかっている。しかし産業革命以降の温度上昇を1.5℃~2℃に抑えるというパリ協定の目標が達成できるかというと率直に言って筆者は懐疑的である。

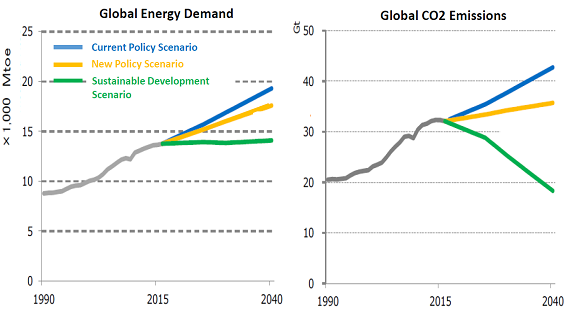

「1.5℃~2℃安定化」は政治的に設定されたグローバルな目標であり、パリ協定参加国が共同で達成責任を負う。しかし、これは言葉を代えれば「誰も責任をとらない」ということでもある。IEAの2017年世界エネルギー見通しではパリ協定に基づく各国目標を計算に入れた新政策シナリオ(黄色いライン)の下でも世界のCO2排出量は2040年にかけて11%増大すると見込まれている。その増分は全て途上国に起因するものだ。

Source: IEA World Energy Outlook 2017

これに対し温度上昇を2℃以下に抑える持続可能シナリオ(緑のライン)ではCO2排出量を新政策シナリオに比してほぼ半減させなければならない。パリ協定交渉の際、1.5℃~2℃目標とあわせ、地球全体の温室効果ガス削減目標を設定しようという議論もあったが、自分たちの排出量に上限がかかることを嫌う途上国はこれを受け入れなかった。温度目標達成の裏付けとなる全球削減目標が共有されていないのだから、1.5℃~2℃目標は「絵に描いた餅」のようなものだ。

加えて持続可能シナリオで示されたマグニチュードのCO2削減を達成するためには並々ならぬコスト負担が必要となる。IPCCは2℃目標を達成するためには地球全体で2050年には100~300ドル/t-CO2,2100年には1000~3000ドル/t-CO2の炭素価格が必要であるとの分析を示している。High Level Commission on Carbon Prices はパリ協定と整合的な明示的炭素価格の水準として最低でも2020年までに40-80ドル/t-CO2,2030年までに50-100ドル/t-CO2を推奨している。

しかし各国にそれだけのコストを負担する用意があるかといえば大いに疑問だ。「エネルギーミックスを再エネ8割にすれば温暖化は防止できる」といったスタディがよく見られるが、人々のコスト負担能力、負担意志についての視点が欠落しているように思えてならない。世界第1位、第2位の排出国である中国(総排出量106億トン)、米国(総排出量53億トン)の事例を考えてみよう。100ドルの炭素税を課せば年間の炭素税負担は1.06兆ドル、5300億ドルとなり、世帯数で割ると世帯当たりの年間負担は2500ドル、4200ドルとなる。他方、ヨーテボリ大学の研究によれば、中国人、米国人が温暖化対策のために追加的に負担する用意がある金額(WTP: Willingness to Pay)は中国が月額6-14ドル、年間72-168ドル、米国が月額17-36ドル、年間204~432ドル程度であり、2500ドル、4200ドルとの間には途方もない差がある。シカゴエネルギー政策研究所(EPIC)は米国のWTPはせいぜい月額5ドルだとの調査結果を示している。

世界第1位、第2位の中国、米国にしてこれなのだから、経済発展に伴って莫大なエネルギーを必要とするインド、ASEANを始めとする途上国が温暖化防止のために大きなコスト負担を受け入れるとは思えない。彼らにとっては経済成長を通じた貧困撲滅、生活レベルの向上が喫緊の課題であり、安価で安定的なエネルギーの供給はその前提条件となる。温暖化防止は17の国連持続可能目標(SDGs)の1つではあるが、他の目標に優先するものではない。

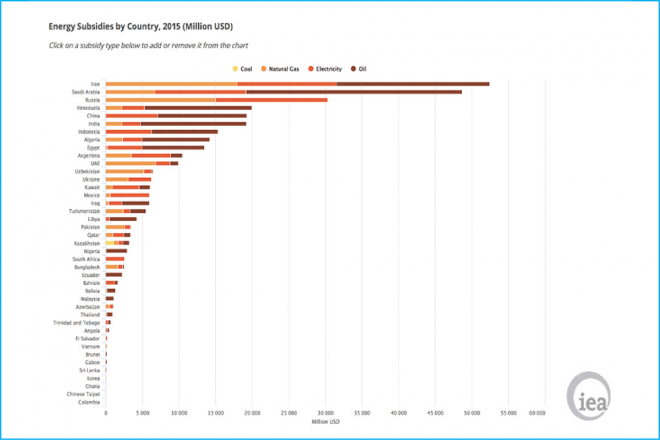

それどころか途上国ではエネルギー価格規制等を通じて2600億ドルにのぼる巨額なエネルギー価格補助金が供与されている。これは省エネを阻害することになるため、G20では化石燃料価格補助金の段階的な撤廃を目指している。しかし補助金の撤廃はエネルギー価格の上昇につながるため、国内の政治的抵抗も強く、一気呵成には進まない。価格補助金を撤廃するのも容易ではないのだから、更に炭素価格を上乗せすることはなお難しい。

Source:IEA

「エネルギー供給構成が脱炭素化すれば税負担は少なくなるので、脱炭素化が進む」という議論があるが、エネルギー転換には時間がかかり、特に化石燃料シェアの高い途上国では低炭素化が進展するまでの間の炭素価格負担は非常に大きい。我が国でも「再エネの大量導入によってコストは低下するし、脱炭素化すれば化石燃料コストが節約されるのだから、最終的には得になる」というロジックで2030年、2050年の再エネ大量導入を主張する議論がある。これらはいずれも望ましい将来の姿に至る途上で生ずるコスト負担についての議論がすっぽり抜け落ちている。各国政府は20年後、30年後のみならず、目の前の経済、生活コストのことを考えねばならない。

このように考えると1.5℃~2℃安定化のカギを握る途上国で、IPCCや環境派が期待するようなコスト負担が受容される可能性は高くないと考えざるを得ない。この秋に発表されるIPCCの1.5℃特別報告書では求められるコスト負担は更に大きくなる。筆者が1.5℃~2℃目標達成に悲観的なのはそれが理由である。

池田所長の論考では原発再稼働が進まない中で日本のパリ協定目標見直しの可能性が示唆されているが、筆者は温暖化防止をめぐる理想と現実のギャップが更に広がり、いずれ1.5℃~2℃目標について見直しが避けられなくなるのではないかと考えている。

関連記事

-

政府の原子力政策をめぐる公職を務め、各国の原子力法制に詳しい石橋忠雄弁護士に、原子力規制委の行政活動について、法律論からの問題点の寄稿をいただいた。

-

北海道はこれから冬を迎えるが、地震で壊れた苫東厚真発電所の全面復旧は10月末になる見通しだ。この冬は老朽火力も総動員しなければならないが、大きな火力が落ちると、また大停電するおそれがある。根本的な問題は泊原発(207万k

-

知人で在野の研究者である阿藤大氏の論文が、あれこれ紆余曲折の末、遂に公表された。 紆余曲折と言うのは、論文が学術誌に掲載されるまでに、拒否されたり変な言いがかりを付けられたりで、ずいぶん時間がかかったからだ。これは彼に限

-

あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われます。しかしそれは正しいのでしょうか。鳩山政権での25%削減目標を軸に、エネルギー政策での適切な意思決定のあり方を考えた論考です。GEPRの編集者である石井孝明の寄稿です。

-

スワッ!事故か!? 昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。 関西電力 高浜原発4号機が自動停止 原因を調査 「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという

-

福島第一原発の後で、エネルギーと原発をめぐる議論が盛り上がった。当初、筆者はすばらしいことと受け止めた。エネルギーは重要な問題であり、人々のライフライン(生命線)である。それにもかかわらず、人々は積極的に関心を示さなかったためだ。

-

何よりもまず、一部の先進国のみが義務を負う京都議定書に代わり、全ての国が温室効果ガス排出削減、抑制に取り組む枠組みが出来上がったことは大きな歴史的意義がある。これは京都議定書以降の国際交渉において日本が一貫して主張してきた方向性であり、それがようやく実現したわけである。

-

過去12ヶ月間の世界の強いハリケーン(台風、サイクロンを含む)の発生頻度は、過去40年で最も少ないレベルだった。 https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/153026676714

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間