城南信金の知らない「リスク」の意味

けさの「朝まで生テレビ!」は、3・11から7年だったが、議論がまるで進歩していない、というより事故直後に比べてレベルが落ちて、話が堂々めぐりになっている。特に最近「原発ゼロ」業界に参入してきた城南信金の吉原毅氏は、エネルギー問題の基礎知識なしにトンチンカンな話を繰り返して辟易した。

彼が「太陽光エネルギーは4円/kWhぐらいになって原発より安い」というので、私が「それならFIT(固定価格買い取り)で21円/kWhで買い取る必要はない。マーケットで競争すればいいでしょ」と質問すると、しどろもどろになった(1:03~)。三浦瑠麗氏も、私が同じ質問をすると話をすりかえて逃げ回る。

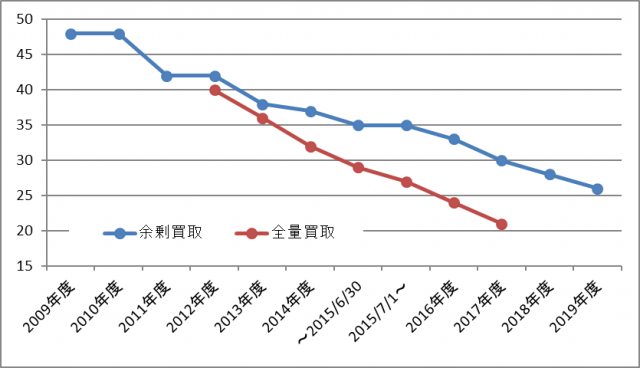

固定価格買い取り制度(FIT)の太陽光買い取り価格(円/kWh)

この答は簡単だ。図のように全量買い取り価格が当初40円に設定されたのは、再生可能エネルギーの価格が火力や原子力(10円)より高かった(20~30円程度)からだ。今は買い取り価格は21円に下がったが、吉原氏のいうように太陽光の原価が4円だとすると、原発より安いのだからFITは必要ない。飯田哲也氏も認めたように、ドイツはFITをやめて市場にまかせる制度になった。原発がマーケットで淘汰されれば「原発ゼロ」運動なんか必要ない。

笑えるのは、吉原氏が「事故の確率に損害をかけてリスクを計算する」というので、私が「福島では3基の事故処理コストが21兆円だから、1基7兆円。500炉年に1回という事故の確率をかけたらいくらになるのか」と質問すると、何をきかれているのかわからない(1:53~)。これはリスクを計算して融資する信金の経営者としては信じられない。

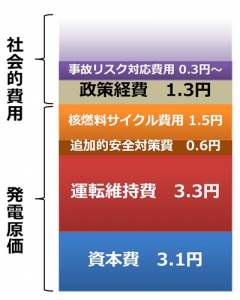

事故処理コストに確率をかけたリスクは、資源エネルギー庁の原発コスト計算では「事故リスク対策費用」0.3円や「政策経費」1.3円として計上されている。kWh単価でいうと2円弱で、今のエネルギー政策に織り込まれている。

これが信金が融資するときも考えるリスク・プレミアムつまり金利である。損害保険もこういう確率計算で、原発にかかっている。その確率の計算さえ知らないで「事故の確率がゼロでなければ原発は即時ゼロだ」という城南資金は、倒産する確率のゼロでない中小企業への融資はすべてやめるべきだ。

関連記事

-

はじめに 原発は高くなったと誤解している人が多い。これまで数千億円と言われていた原発の建設費が3兆円に跳ね上がったからである。 日本では福島事故の再防止対策が膨らみ、新規制基準には特重施設といわれるテロ対策まで設置するよ

-

日米原子力協定が自動延長されたが、「プルトニウムを削減する」という日本政府の目標は達成できる見通しが立たない。青森県六ヶ所村の再処理工場で生産されるプルトニウムは年間最大8トン。プルサーマル原子炉で消費できるのは年間5ト

-

電力自由化は、電気事業における制度担保がなくなることを意味する。欧米諸国の電気事業者の財務格付けは、自由化の前後で、国とほぼ同等の格付けから、経営環境や個社の財務状況を反映した格付けに改定された。その結果、大半の電気事業者が、財務諸比率が改善したにもかかわらず、財務格付けを引き下げられた。

-

言論アリーナ「2050年の再エネと原発」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 経産省は2050年に向けてのエネルギー戦略を打ち出しました。そこでは再エネがエネルギーの中心に据えられていますが、果たして再エネは主役に

-

前代未聞の原発事故から二年半を過ぎて、福島の被災者が一番注意していることは仲間はずれにならないことだ。大半が知らない土地で仮の生活をしており、親しく付き合いのできる相手はまだ少ない。そのような状況では、連絡を取り合っている元の町内の人たちとのつながりは、なにより大切なものだ。家族や親戚以外にも従来交流してきた仲間とは、携帯電話やメールなどでよく連絡を取り合っている。仕事上の仲間も大切で、暇にしていると言うと、一緒に仕事をやらないかと声を掛けてくれる。

-

GEPR編集部は、ゲイツ氏に要請し、同氏の見解をまとめたサイト「ゲイツ・ノート」からエネルギー関連記事「必要不可欠な米国のエネルギー研究」を転載する許諾をいただきました。もともとはサイエンス誌に掲載されたものです。エネルギーの新技術の開発では、成果を出すために必要な時間枠が長くなるため「ベンチャーキャピタルや従来型のエネルギー会社には大きすぎる先行投資が必要になってしまう」と指摘しています。効果的な政府の支援を行えば、外国の石油に1日10億ドルも支払うアメリカ社会の姿を変えることができると期待しています。

-

前回ご紹介した失敗メカニズムの本質的構造から類推すると、米国の学者などが1990年代に行った「日本における原子力発電のマネジメント・カルチャーに関する調査」の時代にはそれこそ世界の優等生であった東電原子力部門における組織的学習がおかしくなったとすれば、それは東電と社会・規制当局との基本的な関係が大きく変わったのがきっかけであろうと、専門家は思うかもしれない。

-

先日、東京大学公共政策大学院主催の国際シンポジウムで「1.5℃目標の実現可能性」をテーマとするセッションのモデレーターを務めた。パネルディスカッションには公共政策大学院の本部客員研究員、コロラド大学のロジャー・ピルキーJ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間