英国の再エネ補助中止に見られるプラグマティズム

11月23日、英国財務省は2017年秋期予算を発表したが、その中で再エネ、太陽光、原子力等の非化石予算を支援するために消費者、産業界が負担しているコストは年間90億ポンド(約1.36兆円)に拡大することが予想され、消費者保護のため、早くても2025年まではクリーン電力プロジェクトに対する補助金は出さないとの決定を発表した[注1]。

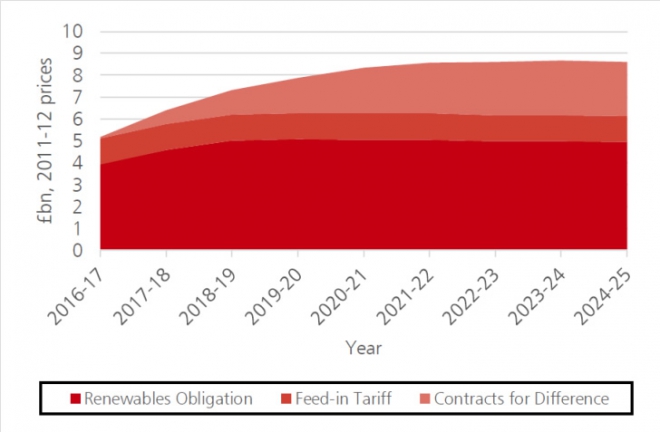

「補助金」といっても税収を使って政府が支出する補助金ではない。英国では再エネ等を支援するため、これまでRO (Renewable Obligation), FIT、CfD (Contract for Difference) といった政策を講じてきたが、その支援コストは電力料金に上乗せされる間接補助金であり、最終消費者が負担する。日本のFITもこれに相当する。ただ英国がユニークなところは、この間接補助金の総額を課金コントロールフレームワーク(LCF: Levy Control Framework)に基づき、財務省が総量管理をしていることだ。政府支出ではないのに財務省が管理している理由は、間接補助金が政府の施策に伴って発生するものであり、消費者負担を増大するという意味では税と変わらないというものだ。将来、財務省が増税を検討する場合、既存税制のみならず、政府の施策に伴う間接補助金も消費者の負担感を形成する。財務省としても他省(エネルギー気候変動省→ビジネスエネルギー産業戦略省)に白紙委任するわけにいかないということなのだろう。

図1:英国の再エネ等関連課金総額の見通し 出所:英国ビジネスエネルギー産業戦略省

英国財務省の試算[注2]によれば英国の既にコミット済みのクリーンエネルギー関連の間接補助総額は2016-17年度の52億ポンドから2023-24年度に達すること見通されている。財務省は「この見通しを踏まえ限り、2025年まで新たな低炭素電源課金を認めるわけにはいかない」と述べている。もちろん、既にコミット済みのプロジェクトについては支援対象であり続け、来年実施するとプレッジ済みの5.57億ポンド分の再エネオークションは実施される予定だ。またこの決定は2025年以前に運転開始する低炭素発電への補助金に影響を与えるものであるが、2025年以降に運転を開始するプロジェクトには影響しない。

しかし、当然ながら環境団体、再エネ団体は今回の財務省決定に強く反発している。グリーンペースは「今次予算は環境に最も後ろ向き(least green ever)」と批判し、英国再エネ協会のジェームズ・コート氏は「英国政府は2020年以降の再エネプロジェクト支援に背を向け、再エネ投資の予見可能性を損なうものだ」と述べている。

また秋期予算の中では2025年までカーボンプロアプライス(CFP) を現在の水準で凍結するとの方針も盛り込まれた。CFPはEU-ETSの価格が低迷し、低炭素投資への価格インセンティブが不十分であるとの理由で2013年に英国独自の制度として導入されたものであり、年々引き上げられ、2020年には30ポンド/t-CO2、2030年には70ポンド/t-CO2にすることが想定されていたが、2015年に18ポンド/t-CO2まで引き上げられた時点で、それ以上の引き上げが凍結されてきた。それが2025年まで続くということである。環境団体は「CFPが凍結されると、2025年の石炭火力閉鎖に先立って既存石炭火力が出力を最大化する可能性があり、90年比52%減という2030年目標の達成を危うくする」と批判している。

今回の一連の決定は、エネルギー価格上昇を防ごうという政府の強い意志を感じさせるものだ。英国メイ政権の最大の関心事は2016年6月の国民投票の結果を受け、英国のEU離脱をいかに成功裏に実施するかということだ。英国は単一市場からも関税同盟からも離脱する「ハードBrexit」を目指しているが、EUとの間の新たなFTAに円滑に移行できない場合、経済への悪影響が懸念される。こうした中で上昇を続ける英国のエネルギー価格は2017年総選挙でも大きな争点となり、保守党は家計部門のエネルギーコストにキャップを設けることを公約に盛り込んだ。

英国は第6次炭素予算において2032年までに90年比57%減という野心的な炭素予算を設定しており、その達成のための施策を盛り込んだ10月12日に「クリーン開発戦略(Clean Growth Strategy)[注3]」を発表したところである。温暖化防止の観点からはカーボンプライスが継続的に引き上げ、非化石エネルギーの導入を最大化することが望ましいことになるが、再エネ補助金の停止やカーボンプロアプライス凍結はそれと反対方向の動きである。事実、同戦略では「温室効果ガス排出減は英国経済を競争的に保ちつつ行わねばならない。そのためにはエネルギーコストがaffordable なものでなければならない」と明記されている。総選挙で過半数割れとなり、政権基盤が弱体化したメイ政権にとっては温暖化防止よりもエネルギー価格上昇の防止の方が差し迫ったプライオリティなのだろう。

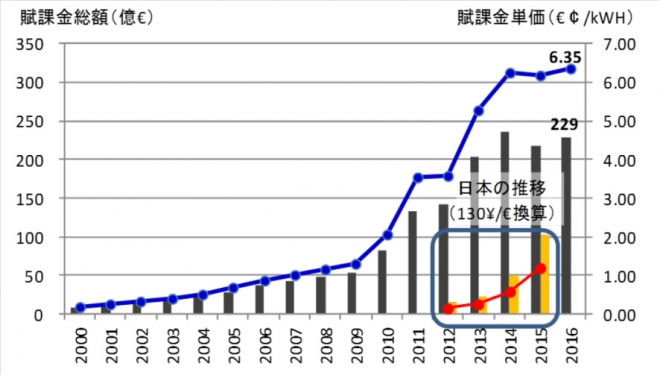

図2:日独の再エネ賦課金推移 出所:国際環境経済研究所竹内純子氏作成

再エネ補助の野放図な拡大を防ぐために間接補助金総額にキャップを設けるという考え方は英国のプラグマティズムを感じさせる。わが国は福島第一原発事故以後の特殊な空気の中で、ドイツのFITよりも更に補助レベルの高いFITを導入した。その結果、日本の再エネ賦課金額は制度導入後3-4年でドイツが10年かけて到達したレベルに達しており、2030年までの累積買取総額は59兆円に達するとの試算もある。

既にコミット済みのものはやむを得ないとしても、今後の再エネ補助に当たっては国民負担の野放図な増大に歯止めをかけるメカニズムが必要ではないか。英国の課金コントロールフレームワークは有益な示唆を提供するものと思われる。

[注1] https://www.theguardian.com/environment/2017/nov/22/no-subsidies-for-green-power-projects-before-2025-says-uk-treasury

[注2] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/660986/Control_for_Low_Carbon_Levies_web.pdf

[注3] https://www.gov.uk/government/publications/clean-growth-strategy/clean-growth-strategy-executive-summary

関連記事

-

北朝鮮が第5回目の核実験を行うらしい。北朝鮮は、これまで一旦ヤルといったら、実行してきた実績がある。有言実行。第5回目の核実験を行うとすると、それはどのようなものになるのだろうか。そしてその狙いは何か。

-

国際エネルギー機関IEAが発表した脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)。これを推進するとどのような災厄が起きるか。 ルパート・ダーウオールらが「IEAネットゼロシナリオ、ESG、及び新規石油・ガ

-

菅首相の所信表明演説の目玉は「2050年までに温室効果ガス排出ゼロ」という目標を宣言したことだろう。これは正確にはカーボンニュートラル、つまり排出されるCO2と森林などに吸収される量の合計をゼロにすることだが、今まで日本

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

米国のマイケル・シェレンバーガーが、「国連こそは気候に関する “偽情報発信の脅威がある行為者”である――国連や米国政府が偽情報の検閲に熱心なら、なぜ彼ら自身が偽情報を拡散しているのだろうか?」と題

-

東京都や川崎市で、屋上に太陽光パネル設置義務化の話が進んでいる。都民や市民への事前の十分な説明もなく行政が事業を進めている感が否めない。関係者によるリスク評価はなされたのであろうか。僅かばかりのCO2を減らすために税金が

-

気候関係で有名なブログの一つにClimate4youがある。ブログ名の中の4が”for”の掛詞だろうとは推測できる。運営者のオスロ大学名誉教授Ole Humlum氏は、世界の気候データを収集し整理して世に提供し続けている

-

貧困のただなかにある人達は世界の大企業をどうみるだろうか。あるいは、貧困撲滅が最大の政治課題である途上国政府は世界の大企業をどうみるだろうか。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間