原発全45機を一刻も早く再稼働させてほしい

再稼働に反対する最も大きな理由

各種世論調査では再稼働に反対する人の割合が多い。反対理由の最大公約数は、

- 万一事故が起きた時の影響が大きい→事故対策が不明、

- どれだけ安全になったのかが判らない→安全性が不明、

- 原発が再稼働しなくても電気は十分足りている→何が困るかが不明、

等のようである。いずれも原子力規制委員会(以下「規制委」と略す)が判り易い説明をしていないから至極尤もな理由である。以下にこれらの疑問に対する見解を示す。

自主的に安全性を向上させることを法的に義務付けた

事故が起きる前は①事故は起こしません、②万一に備えた事故対策は電力会社が自主的に実施するとしていたが、①実際には事故が起きたし、②自主的事故対策は不十分だった。事故後はこれを反省し以下の対策を講じた。

【1】事故が起きる確率を解析・公開させることとした

事故前は原発の安全性を強調するため、事故は起きないとしていたが、事故後は確率論的リスク評価(PRA)で求まる事故頻度を公表することとした。

【2】事故時の安全対策を法律に規定し、国が責任を持つことにした。

事故時の安全対策を法律に規制基準として明記し、国が責任もって事故対策を実施することとした。それを確認するのが「適合性審査」である。

【3】電力会社の自主的対応を国も把握することとした

電力会社が自主的に実施する安全対策といえども、国が把握することとした。炉規法43条の3の29[注1]の「発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価」等がそれである。今年(2017年)7月6日、九州電力から原子力規制委員会にこれに基づいて初めて安全性向上評価届出書が提出された[注2]。

安全目標が明確化された

安全目標が活用されている。事故が起きた場合の放射性物質の放出を福一事故の100分の1以下に抑える目標が規制の安全目標として設定された。具体的にはセシウム(Cs)137 の放出量が100テラベクレル(TBq)を超える事故の発生頻度を100 万炉年に1 回程度を超えないように抑制されることが安全目標とされた。

これにより事故が起きても放出される放射性物質は福一事故の100分の1以下に抑制されることになった。事故時に周辺住民が避難しなくても済むようになったのである。しかし、原子力防災計画は最悪、この対策の効果がないこととして、福一事故と同程度の放射能が放出されることが想定されている。避難訓練が過剰だと主張する意見はそのため起きている。これをどう調整するかは今後の検討課題であろう。

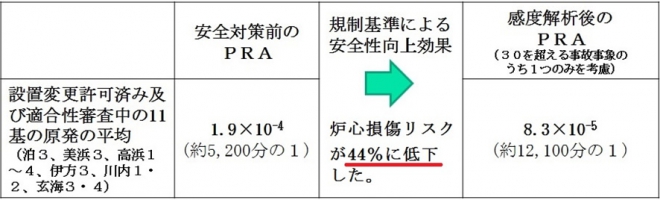

新規制基準で義務付けた安全対策の効果がPRAで算出されている

設置変更許可済み及び適合性審査中の11基の原発[注3]で、新規制基準の安全対策を実施した場合の効果が算出されている。炉心損傷事故の確率論的リスク評価(PRA)である。 11基平均で安全対策実施前1.9×10-4炉年に1回だった炉心損傷確率が8.3×10-5炉年に1回に低下する[注4]。炉心損傷リスクがほぼ半減(44%)すると言うのである。事故時に放出される放射能量が少なくなる(100分の1)だけでなく、事故そのものの発生確率(100万炉年に1回)も大幅に低下する。新規制基準による安全性向上の貴重なデータとして評価したい。

表1 適合性審査中原発11基の炉心損傷頻度平均値

原子力発電所停止で目に見えない国民負担が増加

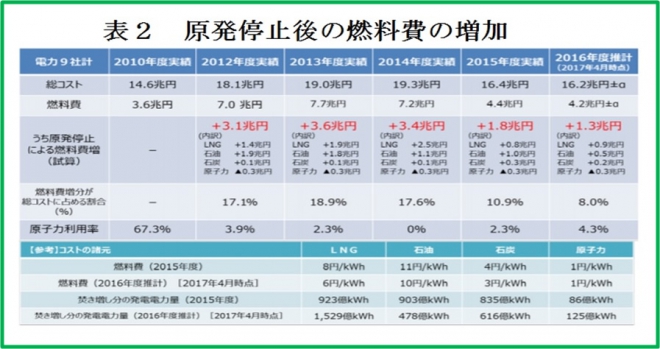

【1】代替発電所の燃料費が2016年度の5年間で13.2兆円出費

原発が停止した後、火力発電所を総動員して代替電力が供給されているが、そのために必要な燃料は海外(ほとんどが中東からだと思われる)から購入されている。その費用が表2に集計されている[注5]。これによれば、2012年度からの5年間で13.2兆円が代替電力のための燃料費として追加して支払われた。

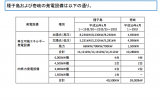

【2】温室効果ガス排出量は2012年度~2016年度の5年間に4.25トン増加

2010年度までは温室効果ガスを排出しない原発を使っていたが、その原発が停止した後、温室効果ガスを大量に排出する火力発電所により代替電力が供給されている。そのために増加した温室効果ガスがどれほどかを表3に示す。これによれば2011年度から2015年度までの温室効果ガス排出量の2010年度からの増加は4.3トンである。2010年度の発電による排出量(3.7トン)以上も排出が増えたことになる。

フランスのマクロン大統領が原発依存率を50%に低下させる計画を転換し、温室効果ガス排出量削減を優先する政策を採るとしたのは表3に代表されるデータを重視した結果だと推定される[注6]。

夜間電力料金が大幅上げしている(中電50%、関電38%、東電33%)

原発が停まって最も困っているのが揚水水力発電所だ。以前は夜間に原子力発電所の余った電力をポンプに送って、水を汲みあげていたが、今はわざわざ燃料を炊いて火力発電を稼働させて水を汲み上げている。このため、中電は50%、関電は38%、東電は33%電力料金を値上げしている。電力料金の値上げ率が全国平均2割といっても、夜間電力の値上げ率は大きいのである(2014年7月現在)[注7]。オール電化家庭は夜間電力比率が大きいため、この値上げによる家計負担は数万円に上ると見られている。

―

[注1] 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の二十九「(発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価)

[注2] http://www.nsr.go.jp/disclosure/law/RTS/00000490.html

[注3] 泊3号機、美浜3号機、高浜1~4号機、伊方3号機、川内1・2号機、玄海3・4号機

[注4] 資源エネルギー庁発電コスト検証ワーキンググループ「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告」2015.5.26, http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/pdf/cost_wg_01.pdf

[注5] 資源エネルギー庁電力・ガス基本政策小委員会「電力需給検証報告書」2019年4月,p.38 http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170427005/20170427005-1.pdf

[注6] NHKウェブニュース「仏 原発閉鎖で前政権の方針見直し」http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171108/k10011216471000.html

[注7]スマートハウス「東京電力、中部電力、関西電力の電気料金推移から見た電気料金値上げによる家計への影響」,2015.05.13,https://www.smarthouse2.com/?p=9767

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で科学とのつき合い方について論じたが、最近経験したことから、改めて考えさせられたことについて述べたい。 それは、ある市の委員会でのことだった。ある教授が「2050年カーボン

-

「科学は必要な協力の感情、我々の努力、我々の同時代の人々の努力、更に我々の祖先と我々の子孫との努力の連帯性の感情を我々に与える」 (太字筆者。ポアンカレ、1914=1939:217、ただし現代仮名遣いに筆者が変更した)

-

7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。 今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論

-

村上さんが委員を務める「大阪府市エネルギー戦略会議」の提案で、関西電力が今年の夏の節電期間にこの取引を行います。これまでの電力供給では、余分に電力を作って供給の変動に備えていました。ところが福島の原発事故の影響で原発が動かせなくなり、供給が潤沢に行えなくなりました。

-

2018年4月全般にわたって、種子島では太陽光発電および風力発電の出力抑制が実施された。今回の自然変動電源の出力抑制は、離島という閉ざされた環境で、自然変動電源の規模に対して調整力が乏しいゆえに実施されたものであるが、本

-

小泉純一郎元首相は、使用済核燃料の最終処分地が見つからないことを根拠にして、脱原発の主張を繰り返している。そのことから、かねてからの問題であった最終処分地の選定が大きく問題になっている。これまで、経産大臣認可機関のNUMO(原子力発電環境整備機構)が中心になって自治体への情報提供と、立地の検討を行っているが、一向に進んでいない。

-

きのうの言論アリーナでは、東芝と東電の問題について竹内純子さんと宇佐見典也さんに話を聞いたが、議論がわかれたのは東電の処理だった。これから30年かけて21.5兆円の「賠償・廃炉・除染」費用を東電(と他の電力)が負担する枠

-

いま国家戦略室がパブリックコメントを求めている「エネルギー・環境に関する選択」にコメントしようと思って、関連の資料も含めて読んだが、あまりにもお粗末なのでやめた。ニューズウィークにも書いたように、3つの「シナリオ」は選択肢として体をなしていない。それぞれの選択のメリットとコストが明示されていないからだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間