線量データはトレンドが命

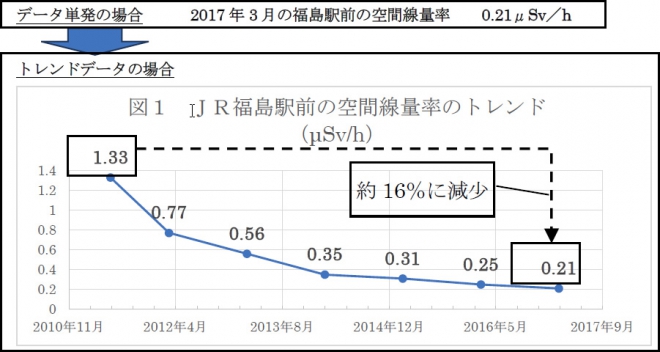

放射線の線量データが公表されるようになったことは良いことだが、ほとんどの場合、その日の線量しか表示しない。データの価値が半減している。本来、データは2つの意味を持っている。一つはその日の放射線量がどうなのかということ。2つ目は過去と比べてどのように変化してきたのか(トレンド)だ。例として福島駅前の空間線量率を見てみよう。図1はトレンドグラフだ。もし、その時点の空間線量率0.21μSv/hしか示されていなければ、年間被ばく線量1mSvに相当する0.23μSv/hを下回っていることしか判らない。

しかし、図1のように2011年からのトレンドが示されていれば、事故直後は0.23μSv/hの5倍以上もあったのに今はそれを下回っていることが判る。元々低かったのか、高い所から下がったのかは大違いだろう。私が初めて福島駅前を訪れた時、駅前の線量計は0.9μSv/hを示していた。0.23μSv/hの約4倍だ。市民はそれでも通勤、通学に忙しく、空間線量率が高いことを気にしていないように見えたのを覚えている。

事故後79ヶ月になる今年10月に訪れた時、環境再生プラザ(旧除染情報プラザ)周辺は0.15μSv/hに下がっていた。ピーク時に比べると9分の1である。図1のトレンドグラフはプラザを入ってすぐ右手に大きく表示している。心配なのは市民がトレンドに関心が低いことである。

トレンドデータの効用

トレンドテータの方は情報量が多いため、データが伝える意味が多い。下図を見ればどちらが良いかは一目瞭然である。

図1

なぜトレンドデータが使われないか

影響が最も大きいのはマスコミだ。マスコミは多くの場合、放射線の空間線量率を単発データでしか示さない。事故直後でも大半の視聴者はトレンドを知りたいと思っている筈なのだが、その日の単発データしか示さなかった。放射線被ばくがあれほど関心を持たれていたのに不思議である。経済データの場合は必ずトレンドが登場する。データを単発でみられることはほとんどない。

本当の理由は判らぬが、原因はデータの出典の問題だろう。マスコミはデータの出典を明確にする必要があるため、自治体等のホームページに載っているデータを使っているのであろう。だから、その自治体等のデータの改革が必要だ。

どうすべきか

データを利用するユーザは市民である。ユーザフレンドリーにすべきだと思う。ユーザが最も知りたいことは2011年の福一事故後のことだから、2011年3月からのトレンドが表示できるようにすべきだろう。福島県ではホームページに県内6方部の空間線量率の推移グラフ等、事故後のトレンドを表示している[注1]。これも一つの解だと思うが、残念ながらここからは図1のデータは引き出せない。少なくとも、利用者がデータを引用する時に、過去のデータがどうだったのかが判るようになっていれば良いのではないだろうか。

[注1] 県内6方部の空間線量率の推移グラフhttp://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukusimanoima.html

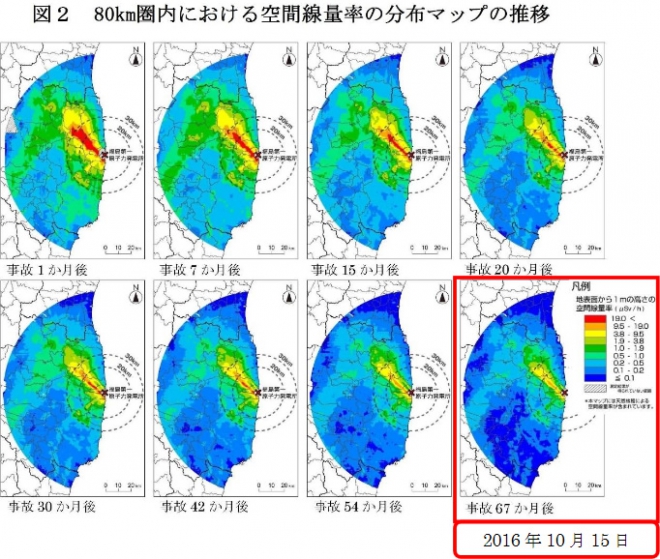

福島線全体の放射線は大幅に低減した

福島県全体の放射線量も図1と同じように大幅に低減している。図2には原子力規制委員会が今年2月に公表した、航空機モニタリング結果を示す[注2]。この図も図1と同じく、環境再生プラザの壁面に大きく表示している。

[注2] 原子力規制委員会「福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について」2017.2.13,http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/13000/12701/24/170213_11th_air.pdf

以上

関連記事

-

2017年1月からGEPRはリニューアルし、アゴラをベースに更新します。これまでの科学的な論文だけではなく、一般のみなさんにわかりやすくエネルギー問題を「そもそも」解説するコラムも定期的に載せることにしました。第1回のテ

-

原子力規制委員会による新規制基準の適合性審査に合格して、九州電力の川内原発が再稼動した。この審査のために原発ゼロ状態が続いていた。その状態から脱したが、エネルギー・原子力政策の混乱は続いている。さらに新規制基準に基づく再稼動で、原発の安全性が確実に高まったとは言えない。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新しました。

-

言論アリーナ「原子力規制をどう変えるか~規制委の新体制への提言~」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 新しい原子力規制委員長に更田豊志氏が指名されました。これによって安全審査はどう変わるのか考え、原子力規制のあり

-

このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。(2013年12月2日)

-

nature.com 4月3日公開。「Impacts of nuclear plant shutdown on coal-fired power generation and infant health in the T

-

以前から、日本政府が10月31日に提示した「2035年にCO2を60%削減という目標」に言及してきたが、今回はその政府資料を見てみよう。 正式名称はやたらと長い:中央環境審議会地球環境部会2050年ネットゼロ実現に向けた

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間