そもそも原発は危険なのか?

2017年1月からGEPRはリニューアルし、アゴラをベースに更新します。これまでの科学的な論文だけではなく、一般のみなさんにわかりやすくエネルギー問題を「そもそも」解説するコラムも定期的に載せることにしました。第1回のテーマは原発です。

原発事故の死者は全世界で60人

福島第一原発事故から、今年の3月で6年になります。事故は記憶の彼方に消えようとしていますが、いまだに被災者の多くは帰宅できず、原発はほとんど動かず、東京電力の賠償や廃炉や除染のコストは20兆円を超えています。その経済的影響はこれから出てくるでしょう。

しかし幸いなことに、原発事故による人的被害は出ていません。国連の報告書でも「福島での被ばくによるがんの増加は予想されない」という結論を出しています。もちろん事故で避難した人に被害は出ていますが、それは放射線障害ではありません。

では、これまで原子力の歴史の中で、死者は何人出たでしょうか。これも国連の報告書によると、1986年のチェルノブイリ原発事故(ソ連)で消火作業員が約50人死んだ他に、放射能を含んだミルクを飲んだ子供が10人、死んだとされています。それ以外の事故では、放射線障害は確認されていません。

つまり原発の運転が始まってから50年以上の歴史の中で、確認された死者は世界中で約60人なのです。これ以外にも日本の東海村のような小さな事故はありましたが、炉心溶融と呼ばれる大規模な事故が起こったのは、チェルノブイリの他には1979年のスリーマイル島事故(アメリカ)と福島だけで、いずれも死者はゼロです。

原発は危険なのでしょうか?

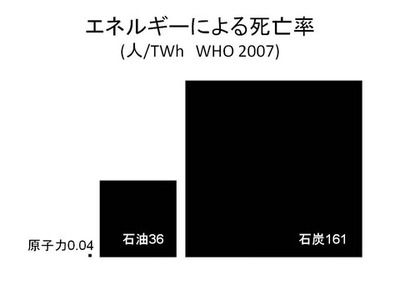

もちろん危険です。まったく危険ではないエネルギーはありません。問題は、それが生み出すエネルギーに比べて、どれぐらい危険なのかということです。WHO(世界保健機構)の統計によると、次の図のようにTWh(1兆ワット時)あたりの原子力の死者は0.04人です。この大部分はチェルノブイリ事故の被害者です。

それに対して石炭火力の死者は161人で、原子力の約4000倍です。これは炭鉱事故による死者の他に、大気汚染による死者も含んでいます。WHOは大気汚染による死者は、全世界で毎年700万人と推定しています。これは直接に大気汚染で死んだ人の数ではなく、その影響で寿命より早く死んだ人数の推定ですが、放射線障害の数え方と同じです。

特に中国では大気汚染がひどく、中国とアメリカの共同調査では、2013年の死者は36万6000人と推定されています。そのうち石炭火力による死者は8万6500人です。MIT(マサチューセッツ工科大学)の調査によると、アメリカでは毎年5万2000人が石炭火力で死亡していると推定されます。

日本については正確な統計がありませんが、環境団体グリーンピースは「日本では毎年1万人以上が石炭火力で死んでいる」と主張しています。日本の石炭火力は比較的きれいなので、この数字は誇張されていると思いますが、アメリカと比較するとナンセンスとはいい切れません。

この数字は毎年の死者ですから、これまで50年間で控えめに見積もっても、石炭火力によって全世界で1000万人以上が、寿命より早く死亡したと推定されます。チェルノブイリ事故の死者の見積もりとして国際機関の最大の数字はWHOの4000人(中間集計)ですが、それに比べても2000倍以上です。

おまけに、この数字は気候変動の被害を含んでいません。その人的被害は不確実なので同列には語れませんが、石炭火力による地球温暖化の被害は最大で、原子力の被害はほぼありません。国際機関の数字を比較しただけでも、原発のリスクは石炭火力よりはるかに低いことがわかると思います。こんな簡単な計算がなぜ反原発派の人にはわからないのでしょうか。それとも都合が悪いから、わからないふりをしてるんでしょうか。

関連記事

-

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の流出により、食品の放射能汚染がにわかにクローズアップされている。事故から10日あまりたった3月23日に、東京都葛飾区にある金町浄水場で1kgあたり210ベクレルの放射性ヨウ素が検出されたことが公になるや、首都圏のスーパーマーケットに置いてあったミネラルウォーターがあっという間に売り切れる事態に発展した。

-

CO2濃度が増加すると海洋が「酸性化」してサンゴ礁が被害を受けるという意見があり、しばしば報道されている。 サンゴは生き物で、貝のように殻を作って成長するが、海水中のCO2濃度が高まって酸性化してpHが低くなると、その殻

-

ドイツでは、マスクの着用が感染予防のための止むを得ない措置として、各州で厳格に義務付けられていた時期があった。ただ、ドイツ人にとってのマスクは、常に“非正常”の象徴だったらしく、着用義務が解除された途端、ほとんどの人がマ

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

-

脱炭素要請による下請けいじめを指摘する面白い記事を目にしました。「脱炭素要請は世界の潮流!」といった煽り記事ではなく、現場・現実を取り上げた記事が増えるのはとてもよいことだと思います。 「よく分かんないけど数字出して」脱

-

前回予告したように、エネルギー・環境会議コスト等検証委員会での議論の問題点を考えてみよう。もともと低すぎるではないかとの批判が強かった原子力発電のコストを再検証しつつ、再生可能エネルギーの導入を促進するために、再生可能エネルギーのコストを低めに見積もるという政策的結論ありきで始まったのだろうと、誰しもが思う結果になっている。

-

11月7日~18日にかけてエジプトのシャルム・アル・シェイクでCOP27が開催され、筆者も後半1週間に参加する予定である。COP参加は交渉官時代を含め、17回目となる。 世界中から環境原理主義者が巡礼に来ているような、あ

-

政府のエネルギー基本計画について、アゴラ研究所の池田信夫所長がコメントを示しています。内容が、世論からの批判を怖れ、あいまいであることを批判しています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間