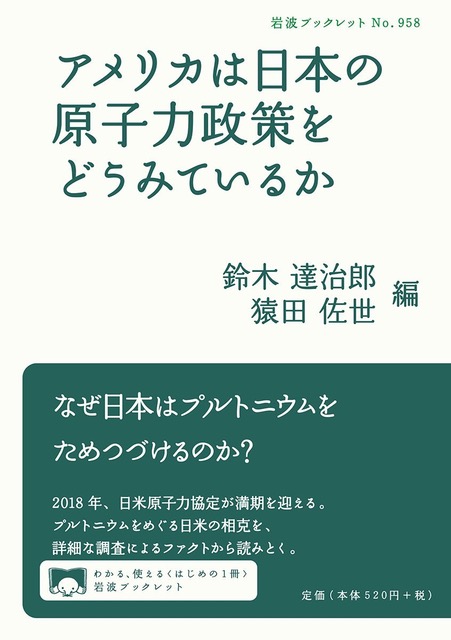

【書評】アメリカは日本の原子力政策をどうみているか

鈴木達治郎

猿田佐世 [編]

岩波ブックレット

岩波書店/520円(本体)

「なぜ日本は使いもしないプルトニウムをため続けるのか」。

米国のエネルギー政策、原子力関係者に話を聞くと、この質問を筆者らは頻繁に受けるという。ところが、こうした懸念はなかなか日本には伝えられない。その理由を、米国の関係者が自粛してしまうため、そして日本の「知米派」がフィルターとなって拡散する日本における米国発情報がゆがめられてしまうため、と本書は指摘する。

原子力委員会委員長代理を務め現在は長崎大学核兵器廃絶研究センター長を務める研究者の鈴木氏、そして新外交イニシアティブというNPOの事務局長を務める猿田佐世氏の編著。このNPOの関係者らによってまとめられた。

2018年には、日米原子力協定が締結後30年を経過して更新を迎える。本書はこれまでの経緯を整理してまとめている。

米国の原子力政策は核不拡散で一貫してきた。しかし日本は30年前、再処理、そして燃料としてのプルトニウムの活用と平和利用を、長い交渉の末に認めさせた。しかし、それを使う高速増殖炉、プルトニウムを取り出す核燃料サイクルは停滞。プルトニウムを利用する必要性を失うばかりか、米国の懸念を生んでいるという。

この本では、核兵器廃絶の研究者で、核燃料サイクルには懐疑的だが、原子力政策を知悉する鈴木氏の執筆、主張は少ない。鈴木氏中心なら、もっと深い分析が行われたはずだ。

猿田氏とそのグループの原子力への懐疑、核燃料サイクルへの疑問が全面に押し出され、取捨選択する情報が「日本政府の原子力政策はおかしい」という方向に、ややバイアスがかかっているように見受けられる。

また米国の知日派も、日本からの働きかけのみで日本の原子力発電を容認しているのではないはずだ。中国が原発拡大により経済力と軍事力の強化に邁進している状況下で、脱原発で日本の国力が弱体化しては同盟国たる米国も困る。彼ら自身が日本の原発維持を強く希望し、核燃料サイクルを容認している面もあるだろう。その言及が足りない。

また短いブックレットでは仕方のないことだが、核燃料サイクルを推進や維持する理由は、日本側にたくさんあり、本書でその分析は乏しい。核燃料サイクルの背景には、高速増殖炉開発を日本が主導し、世界の原子力・科学技術をリードし、無資源国という制約から脱却したいという官民学の夢がかつてあった。もんじゅ、核燃料サイクルは今うまくいっていないが、その夢は今でも残っている。

しかし「なぜプルトニウムをためるのか」「米国からの情報は限られた関係者によって選別され日本に届かない」「問題の多面性を認識し広い立場から参加した議論が必要」という猿田氏の問題提起は適切だ。もんじゅの存続、使用済み核燃料の処理問題の議論を始める第一歩として、本書の視点は意味がある。

そうした重要な論点が日本の政策決定でしっかり受け止め、国民的議論がされなかった。それゆえに、国民の原子力への不信感が高まり、福島事故を契機に現状のエネルギー・原子力政策の混乱が起こっているのだ。

(石井孝明・ジャーナリスト GEPR編集者)

関連記事

-

東京電力福島第一原発の事故処理で、汚染水問題が騒がれている。このコラムで私は問題を考えるための図を2つ示し、以下の結論を示したい。

-

原子力規制委員会は本年(2016年)1月、国際原子力機関(IAEA)の総合的規制評価サービ ス(IRRS)を受けた。IRRSは各国の規制の質の向上を目指してIAEAがサービスとして実施しているもので、2006年から15年までに延べ70回実施されている。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

福島第一原子力発電所の重大事故を契機に、原発の安全性への信頼は大きくゆらぎ、国内はおろか全世界に原発への不安が拡大しました。津波によって電源が失われ、原子炉の制御ができなくなったこと、そしてこれを国や事業者が前もって適切に対策をとっていなかったこと、そのため今後も同様の事故が発生するのではないかとの不安が広がったことが大きな原因です。

-

敦賀発電所の敷地内破砕帯の活断層評価に関する「評価書」を巡っての原子力規制庁と日本原電との論争が依然として続いている。最近になって事業者から、原子力規制委員会の評価書の正当性に疑問を投げかける2つの問題指摘がなされた。

-

ESGもSDGsも2021年がピークで今は終焉に向かっていますが、今後「グリーンハッシング」という言葉を使ってなんとか企業を脱炭素界隈にとどめようとする【限界ESG】の方々が増えそうです。 誠実で正直な情報開示や企業姿勢

-

気候科学の第一人者であるMITのリチャード・リンゼン博士は、地球温暖化対策については “何もしない “べきで、何かするならば、自然災害に対する”強靭性 “の強化に焦点を当て

-

はじめに 特重施設という耳慣れない言葉がニュースに登場した。特定重大事故等対処施設の略称である。原子力発電所がテロ攻撃等を受けた際、中央制御室から運転員が避難して中央制御室から離れた特重施設と呼ばれる別の場所から原子炉を

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間