福島の不安に向き合う道具「損失余命」−「それで寿命は何秒縮む?」

「それで寿命は何秒縮む」すばる舎1400円+税

私は、2011年の東京電力福島第1原発事故の後で、災害以降、6年近く福島県内だけでなく西は京都、東は岩手まで出向き、小学1年生から80歳前後のお年寄まで、放射線のリスクを説明する講演を数百回行ってきた。「メディエータ」、つまり専門情報と自分をつなぐ「仲介者」と自分の役割を規定している。今回はその経験と知見を活かして、事故の不安を少しでも取り去ろうと、「それで寿命は何秒縮む?」という本を出版した。その意図と工夫を紹介したい。

正しいことが読まれにくい現状

「これトンデモ本じゃね?」9月22日に本書を発売した直後から、こんな声がネットで散見されている。こんなタイトルだもの、まともな科学の匂いはしないし、似非科学の匂いがプンプンしているのだろう。

疑似科学がつづられているトンデモ本が、どうしてこうも次から次に出てきて、あっと言う間に世間に広まる傾向にある。すでに多くの専門家たちが分析してきたことだが、要するに簡単な表現で分かりやすく、読み手が嬉しくなるような効果が容易に期待できて、しかも科学っぽい考え方やツールが世間では支持されているからだ。

専門家たちもこれではいけないとばかりに、正義感満々でネットや書物で正しい知識を伝えようと情報発信するのだが、これがどうにも世間には広まらない。現状では、トンデモ言説に対してかなり厳しい闘いを強いられている。

理由は簡単。使っている言葉はやさしく、一般大衆向けに工夫されていても、説明の内容が難しい上に、詳細過ぎて、「それで、この本(人)は何が言いたいのだろう?」と、結局は最後まで読んでも貰えないのが現状なのだ。これでは読者に何も伝わらない。本であれば、書店で手に取りパラパラと見てもらうところまではいけても、買ってもらえない。いやいや、手に取って貰えることすらないのか現実だろう。

正しい知識が詰まった本は残念ながら世間では売れづらいのだ。

電車の中で漫画本や新聞が視界に入ることがなくなった。乗客の手にはスマホかタブレットの時代。さらにその手の動きを見ると縦なのだ。ちなみに電子書籍の手の動きは横。そう、乗客のみなさんはFace book、Twitter、LINEを読み書きすることに夢中で、書物が割り込む時間などはほとんどない。だったら、専門家が思う正しい知識をFace bookやLINEに提供できるように情報を加工し扱いやすいように工夫すれば良い、という考えが浮かぶだろう。

ところが言うのは簡単で、実際に改善しようと色々と試みてみると、当たり前に難問であることを痛感するだろう。そしてほとんどの専門家は限界を感じ、無力感に襲われてしまう。自分たちの言葉が通じる相手だけに通じれば良いと無難な選択になってしまうことも多いようだ。

「損失余命」を紹介する本

そんな背景を踏まえながら、昨年の9月に出版社から本の執筆依頼が届いてから、私が工夫したことを挙げてみたい。

この本は、健康分野のテーマを評価する際の、「損失余命」という新しいものさしを提示した。

「損失余命」とは、ある食事や行動をしたとき、どの程度その後の寿命が減るのか、先行するさまざまな研究で積み重ねられてきた発がんなどの健康被害との関係から計算した平均値のことをいう。

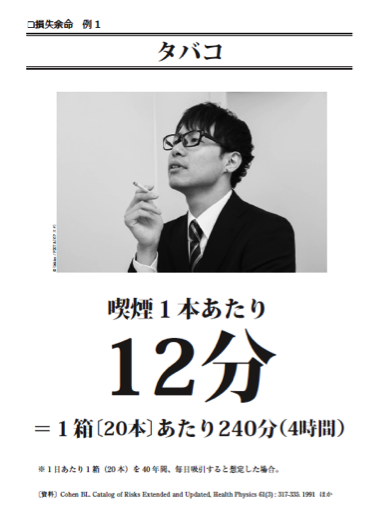

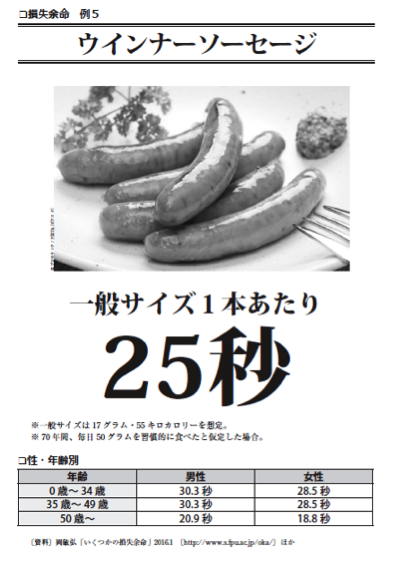

たとえば喫煙ならば1本12分、毎朝のコーヒーならば1杯20秒、コンビニのフランクフルト1本なら1分14秒の寿命が減るだけのリスクがある、といったものだ。

福島の風評被害対策の講演で、もっとも聴衆の反応がよいリスク提示方法であり、UNSCEAR(原子放射線に関する国連科学委員会)などの国際機関も注目し、放射性物質のリスク説明手段として、損失余命を使う研究を始めている。

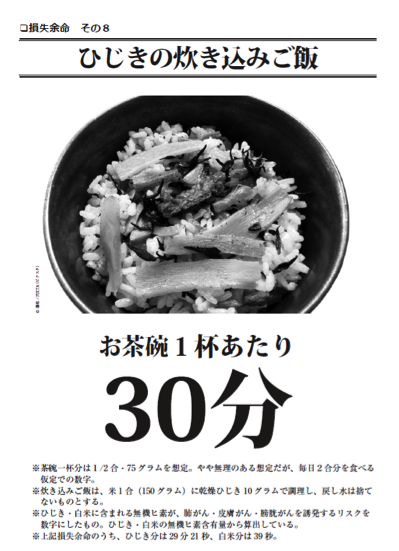

この損失余命の考え方に従い、さまざまな食品や習慣で縮む寿命の長さと、その理由をこの本で示した。もちろん寿命はさまざまな要因で決まり、タバコを吸ったら「必ず」12分寿命が縮むことはない。損失余命は統計から導かれるもので、他のリスクと比較するため、共通のものさしや相場観を提供するものだ。

(図1)

米国ピッツバーグ大学のバーナード・コーエン氏の論文を基に算出

(図2)

国際がん研究機関(IARC)の評価を基に算出

(図3)

米国環境保護庁(US EPA)のリスク評価を基に算出

(図4)

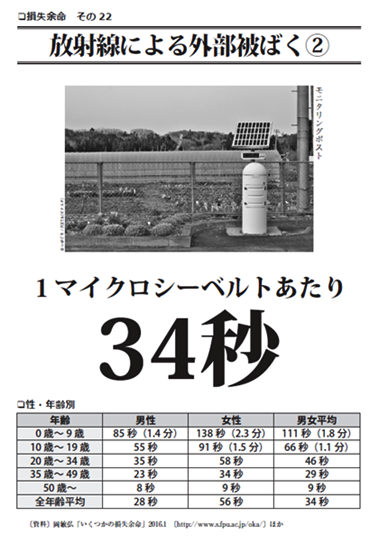

(福井県立大学 岡敏弘氏の論文を基に算出。放射線のリスク評価はICRPのリスク評価とジョン・ゴフマン博士の放射線リスク評価のちょうど中間に設定。年齢差と男女差を設けている点も他には見られない評価となる。)

(福井県立大学 岡敏弘氏の論文を基に算出。放射線のリスク評価はICRPのリスク評価とジョン・ゴフマン博士の放射線リスク評価のちょうど中間に設定。年齢差と男女差を設けている点も他には見られない評価となる。)

たとえば、ここではタバコ(損失余命:12分)、ウィンナーソーセージ(25秒)、ひじきのたきこみご飯(30分)、1マイクロシーベルトの放射線被ばく(34秒)という数字を並べた。日本中を混乱させ、恐怖を与えた福島原発事故の影響による被ばく量は、人間の直面するさまざまなリスクの中では、それほど大きなものでないことが実感できるだろう。

そして読まれる工夫を織り込んだ。まずはとにかく平易な言葉を使うことを心がけ、専門用語や図表も出来るだけ削った。写真も多用し、損失余命の秒数も大きく示した。どうしても難解な部分は、わからなければ読み飛ばして良いとまで注釈をつけた。

さらに最も意識したことは、刷り込まれた世間一般での「リスク観」を払拭するために、読者に興味をもってもらうことを心がけた。

構成は、より多くの読者の納得を得やすいように、長年ブラシュアップを続けている私の講演スライドをベースとした。数百回に及ぶ講演や勉強会では、この損失余命というツールが絶大な効果を示したためだ。講演会中に、聞き手がきちんと理解し、納得し、安心している様子がありありと確認できたのが、いろいろな情報の中で、損失余命だったからである。

規制の道具として「損失余命」を

損失余命というは、「規制科学」(レギュラトリーサイエンス)のツールになりえる。規制科学とは、政策の規制の策定と実施のために用いられる科学的知識を指す。研究のための科学(リサーチサイエンス)と対置される。研究のための科学では、研究者は他人と異なる議論を展開することが奨励され、結論に到達する時間に制約がない。一方で、規制科学では、限られた時間内での合意形成が求められる。

規制科学は、「弱者に向けて作られた科学」と言われている。だがどうもこの「規制」という言葉が抑圧的に感じるのが良くなかったようで、あっさりと嫌われてしまったのか、世間には全く浸透できていない分野でもあるらしい。ただし科学の知見を背景にした規制作りは、どのような社会問題にも必要になる。損失余命をツールにした知見の集積は、行政における規制方法の確立にも役立つだろう。

購読していただいた一般の方から、とても分かりやすいというご感想をたくさんいただいている。私にとっては、この感想がもっとも嬉しいかも知れない。とにかく多くの人々に読んでいただきたいし、多くの人々が読める本に仕上がったと思う。

リスクの専門家からは「ここに書かれていることは、皆に知られせるべきこと」との書評をいただいた。専門家の間では当たり前に共有している情報が、どうして世間には広まらないのか。専門家が持っているリスクの相場観がどうして世間に広まらないのか。どうしてこんな不公平な偏りがあるのか。情報の発信者だけで情報や相場観の決定権が独占されていることが許されてよい訳がない。

社会がリスクの相場観を作ることは難しいが、この本がその一つのきっかけになって、議論がはじまればいいと、切に願う。一人でも多くの人々に、安全と安心の意味を伝えたいという一心でこの本を書いた。リスクの世界に、一石を投じることが出きるかも知れない。

そして私の執筆の意図は、もう一つある。ふるさとの福島では、放射能のリスクをめぐる不安が残る。この本で示された「損失余命」という考えが、その不安を減らすことに役立つかもしれない。福島の1日も早い復興、また被災者の帰還を心から願い、その実現への努力を重ねたい。

追記・これを本書や講演で使用するにあたっては、福井県立大学・環境経済学の岡敏弘先生と、東大名誉教授で「市民のための環境ガイド」の安井至先生の全面的なご協力を頂いた(ちなみに、メディエータは信頼できる専門家と常に同行するのが基本で、立ち位置は専門家と対峙しつつ、やや弱者側と個人的に決めている)。二人には感謝を改めて申しあげたい。なお、安井先生が本書の書評を、市民のための環境ガイドに掲載してくれた。是非、そちらもお読みいただければと思う。

書評 「それで寿命は何秒縮む? 半谷輝己氏の新しいチャレンジ 」

(2016年11月1日掲載)

関連記事

-

はじめに 日本の放射線利用では不思議なことが起きている。胸部エックス線検査を受けたことが無い人はいないだろうし、CT(Computed Tomography)やPET(陽電子放射断層撮影)も広く知られ実際に利用した人も多

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

中国の研究グループの発表によると、約8000年から5000年前までは、北京付近は暖かかった。 推計によると、1月の平均気温は現在より7.7℃も高く、年平均気温も3.5℃も高かった。 分析されたのは白洋淀(Baiyangd

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難③) 田中 雄三 風力・太陽光発電の出力変動対策 現状の変動対策 出力が変動する風力や太陽光発電(VRE)の割合が増大すると、電力の積極的な需給調整が必要になります。前稿③の「E

-

EUの行政執行機関であるヨーロッパ委員会は7月14日、新たな包括的気候変動対策の案を発表した。これは、2030年までに温室効果ガスの排出量を1990年と比べて55%削減し、2050年までに脱炭素(=実質ゼロ、ネットゼロ)

-

(GEPR編集部より)広がった節電、そして電力不足の状況をどのように考えるべきか。エネルギーコンサルタントとして活躍し、民間における省エネ研究の第一人者である住環境計画研究所会長の中上英俊氏に、現状の分析と今後の予想を聞いた。

-

日本政府はグリーントランスフォーメーション(GX)の一環として送電線の増強をしようとしている。再エネ大量導入で発電ピーク時に余った電力を他の地域に融通して利用しようという方針だ。 政府資料:広域系統長期方針(広域連系系統

-

3・11の福島原子力事故は、日本のみならず世界の原子力市場に多大なる影響を及ぼした。日本では、原子力安全のみならず原子力行政そのものへの信頼が失墜した。原子力に従事してきた専門家として、また政府の一員として、深く反省するとともに、被災者・避難を余儀なくされている方たちに深くお詫び申し上げたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間