ウランは十分あるか?

人形峠(鳥取県)の国内ウラン鉱山の跡地。日本はウランの産出もほとんどない

1・ウラン資源の特徴

ウラン鉱床は鉄鉱石やアルミ鉱石などの鉱床とは異なり、その規模がはるかに小さい。ウラン含有量が20万トンもあれば巨大鉱床であり、通常は1~2万トンのものが多い。これは鉱床の成因から来るものである。鉄やアルミが最初から出来上がった巨大な一次鉱床であるのに対して、ウラン鉱床は周囲の花崗岩などに微量に含まれていたウラン金属が長い年月をかけて溶け出し、川底などに溜まったような二次的な成因を持つ鉱床だからである。したがって鉱山の枯渇も速く、10~20年程度が鉱山寿命の平均値と言えよう。

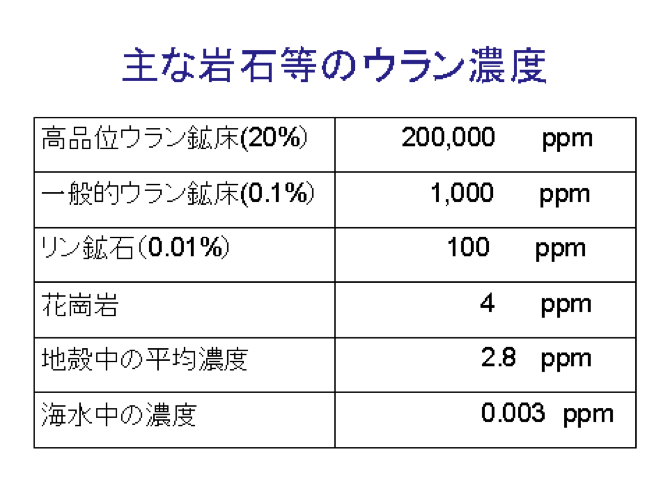

また鉱床のウラン品位も大切な要素である。下記表1はウランを含む岩石等のウラン濃度(品位)を示している。

(図表1)

これを見ても分かる通り、リン鉱石のウラン品位は0.01%とあまりに低く、リンの生産が行わなければウラン単独では事業が成り立たないものである。また海水からのウラン回収は、さらに5桁も品位が低いものを対象とするので、取り扱う対象の物質量(海水量)が膨大なものとなり、回収されるエネルギー量と回収に必要な投入エネルギー量との比率(エネルギー収支比)は極めて小さな値になることが考えられる。つまりエネルギーの持ち出しとなり兼ねない。日本原子力研究開発機構(JAEA)が行った回収実験では1kg(約1万円価値)のウランを回収できたというが、それに投じた資金(予算)は何十億円も掛かったであろうと考えられる。

これを見ても分かる通り、リン鉱石のウラン品位は0.01%とあまりに低く、リンの生産が行わなければウラン単独では事業が成り立たないものである。また海水からのウラン回収は、さらに5桁も品位が低いものを対象とするので、取り扱う対象の物質量(海水量)が膨大なものとなり、回収されるエネルギー量と回収に必要な投入エネルギー量との比率(エネルギー収支比)は極めて小さな値になることが考えられる。つまりエネルギーの持ち出しとなり兼ねない。日本原子力研究開発機構(JAEA)が行った回収実験では1kg(約1万円価値)のウランを回収できたというが、それに投じた資金(予算)は何十億円も掛かったであろうと考えられる。

2・現実的なウラン資源量

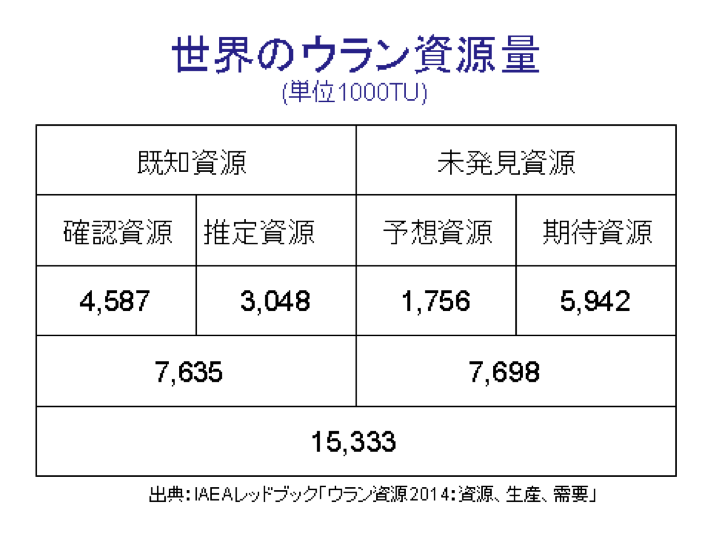

ウラン資源量については国際原子力機関(IAEA)が2年おきにレポートを出しており、表紙が赤いのでレッドブックと呼ばれている。最新版は「ウラニウム2014:資源、生産、需要」である。これはIAEAが各国政府に要請して責任を持って報告させているので、民間機関のアンケート結果に基づく石油の埋蔵量などにくらべて信頼度の高いものと言える。レッドブック2014は表2のようなウラン資源量を報告している。

(図表2)

金属資源の常として、ここで最も大切なのは「確認資源」である。物理探査、ボーリング探査などによって金属鉱床の存在と規模を確かめたのが「埋蔵量」で、このレポートでは「確認資源」と呼ばれている。459万トンが現在のウラン確認資源量であるが、これを現在の需要量6.5万トンで割るとおよそ70年分の鉱量があることが分かる。一方将来の需要増を考えたらどうなるであろうか? IAEAも国際エネルギー機関(IEA)も地球温暖化対策を考えたら、原子力発電の規模は2040~2050年には現在の2.5倍の約10億kWまで伸長させる必要があると予想している。10億kWになるとウランの年間需要は16万トン近くになるであろう。28年で確認資源を食いつぶすことになる。つまり今世紀半ばのことを考えたら、ウランは十分にあるとは言えないのである。

3・現実的なウラン需給予測

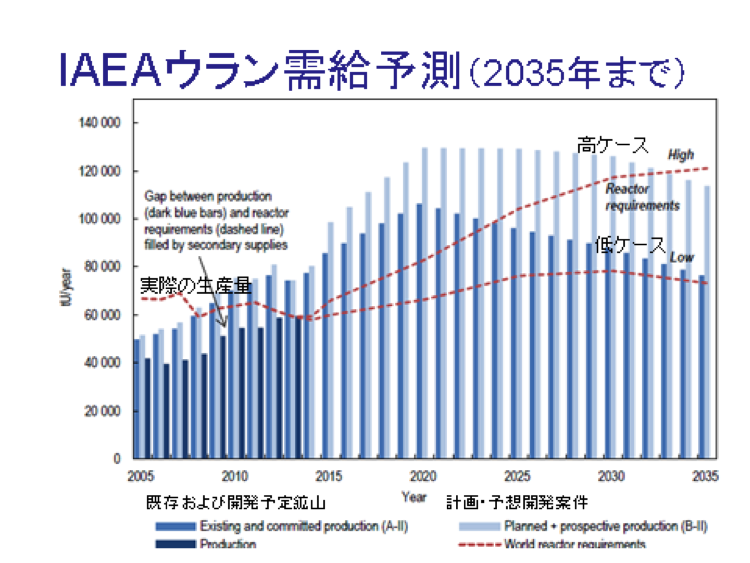

IAEAの「レッドブック2014」は2035年までのウラン需給予測を下記図1のように示している。破線が需要量で高ケース(2035年6.78億kW)と低ケース(4億kW)の2つが描かれている。中国やインドなどの急速な原子力発電の伸長を考えると横ばいシナリオの低ケースは論外と言えよう。温暖化対策には高ケースが必要ということはIAEAの別レポートでも述べられており、国際エネルギー機関(IEA)の「世界エネルギー見通し2015」では2040年に10億kWの原子力発電が必要としている。このように温暖化対策を考えると高ケースを上回る需要が予想されているのである。

一方で将来のウラン生産見通しは棒グラフで示されている。濃い色の棒グラフが現在稼行中の鉱山と開発計画が固まっているプロジェクトの生産能力で、色の薄い棒グラフが将来開発を期待する鉱床からの生産を加えた合計の生産能力を示している。

このように期待通り開発が進めば既存資源で2033年ごろまでは高ケースのウラン需要を賄うことができるが、それ以降の見通しは立っていない。ましてや2040年に10億kWというような原子力の伸びがあった場合には長期的なウランの供給は全く保証されていないことを示していると言えよう。

(図表3)

4・日本の脆弱な立ち位置

1・ウラン生産の寡占化

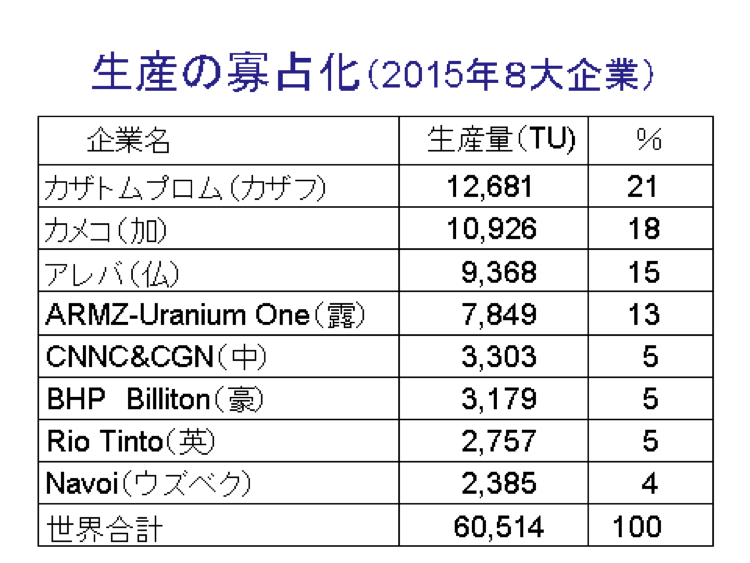

ウラン生産では表3のように、トップ8の企業が世界生産量の86%占めていて非常に寡占化が進んだ世界である。民間企業はわずか3社に過ぎず、大手はカザフスタン、中国、ロシアなどの国有企業である。将来争奪戦となった場合に売ってくれる保証はない。

(図表4)

2005年に動燃が解体した後に我が国のウラン探鉱・採掘技術者が皆無となった。ウランプロジェクトの評価すら自力では出来ないのである。そのような国が自前のウラン資源を獲得することは至難の業である。

3・海外利権の減少

過去にオーストラリアなどで保持していたウラン鉱山の利権も今はなく、ますます先細りになっている。鉱山の利権は共同探鉱など長いリードタイムを経てようやく手に入るものである。

4・中国の目覚ましい海外進出

中国の原子力発電規模が1億kWになるのはそう遠くないことであろう。中国は現在アフリカで目ぼしいウラン鉱山の買収に懸命になっている。全く手をこまねいている日本が中国とのウラン獲得競争に勝てる見込みがあるのだろうか?

5・ウラン価格は水物

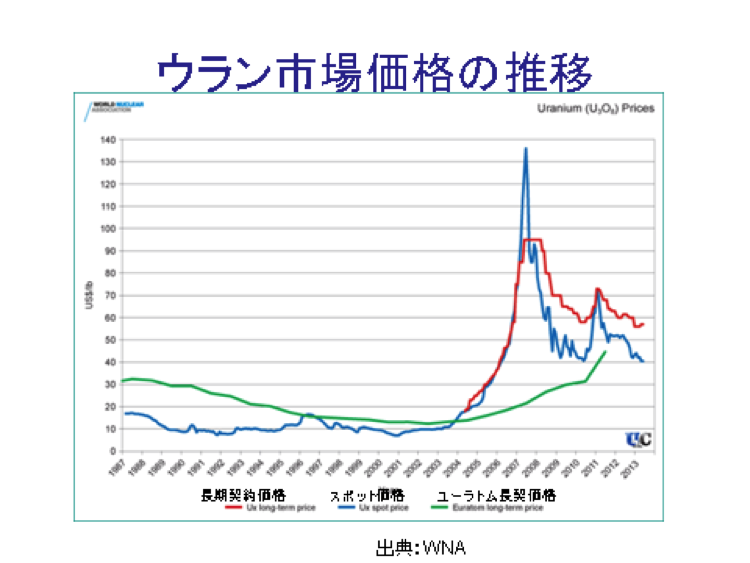

現在でこそウランの市場価格(スポット価格)は低迷しているが、過去には原油と同様に急騰した経験がある(図2)。スポット市場に出回るウラン量が全体の2割程度という限られた市場では、必要なものを手当できるとは限らないのがウランと呼ばれる商品と言えよう。

(図表5)

5・結論−非在来型ウランは使いづらい

このように日本はウラン資源もなく、ウラン探鉱開発の技術もなく、海外のウラン利権も先細りで、将来繰り広げられるウラン獲得競争に勝ち抜く見通しは全く立たない状況と考えられよう。リン鉱石に含まれるウランや海水ウランなどの非在来型資源は、資源としてはそこにあっても商業的に回収できる手だてがないのが実情であろう。

現在の軽水炉ではウランの0.7%しか利用できない。もんじゅのような高速炉で燃やせばウランをフルに活用できて、何百年、何千年の将来にわたってエネルギーを確保できるのである。資源貧国日本は軽水炉から出てくる使用済燃料の再処理を行い、回収されたプルトニウムとウランをフルに活用することが求められよう。

関連記事

-

英国の大手大衆紙ザ・サンが、脱炭素に邁進する英国政府に、その経済負担について明らかにするように社説で迫っている。 記事概要は以下の通り: 政府が隠していた理由が判った。ボリス・ジョンソンが掲げた「2050年までに脱炭素」

-

COP26は成功、しかし将来に火種 COP26については様々な評価がある。スウェーデンの環境活動家グレタ・トウーンベリは「COP26は完全な失敗だ。2週間にわたってこれまでと同様のたわごと(blah blah blah)

-

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年、主要国の電源別発電電力量を発表している。この2008年実績から、いくつかの主要国を抜粋してまとめたのが下の図だ。現在、日本人の多くが「できれば避けたいと思っている」であろう順に、下から、原子力、石炭、石油、天然ガス、水力、その他(風力、太陽光発電等)とした。また、“先進国”と“途上国”に分けたうえで、それぞれ原子力発電と石炭火力発電を加算し、依存度の高い順に左から並べた。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 一見、唐突に倒れたように見える菅政権であるが、コロナ対策を筆頭に「Go To」その他やる事なす事ピント外れなことを続け、国民の8割が中止・延期を求めていた東京五輪を強行し、結果

-

誰でも見たことがあるだろう、このコンビニのローソンの領収書がかなり変わったものであると、分かるだろうか。3月1日に東京電力福島第1原子力発電所の大型休憩所内に開店した店で発行されたものだ。作業員の人々で店は賑わっていた。こうした町中にある店が原発構内に開店したということは、福島原発事故における周辺環境への危険が低下していることを示すものだ。

-

6月23日、ドイツのハーベック経済・気候保護相は言った。「ガスは不足物資である」。このままでは冬が越せない。ガスが切れると産業は瓦解し、全世帯の半分は冬の暖房にさえ事欠く。 つまり、目下のところの最重要事項は、秋までにガ

-

前回はESG投資商品と通常の投資商品に大きな違いがないことを論じましたが、今回は銘柄選定のプロセスについて掘り下げてみます。 いわゆる「ESG投資」というのは統一された定義がなく、調査会社や投資商品によって選定基準が異な

-

ドイツで薬不足が続いている。2年前の秋ごろも、子供用の熱冷ましがない、血圧降下剤がない、あれもない、これもないで大騒ぎになっていたが、状況はさらに悪化しており、現在は薬だけでなく、生理食塩水までが不足しているという。 生

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間