非在来型ウランと核燃料サイクル

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開発することを示唆しており、FBR一本槍の従来の方針からは一歩前進だ。

しかし全量再処理という方針は維持し、次世代についてもフランスと共同開発の始まっている高速増殖炉ASTRIDに一本化するようだ。これではまたもんじゅと同じ過ちを繰り返すおそれが強い。根本的な問題は、核燃料サイクルが前提にしている天然ウランの埋蔵量が正しいのかということだ。

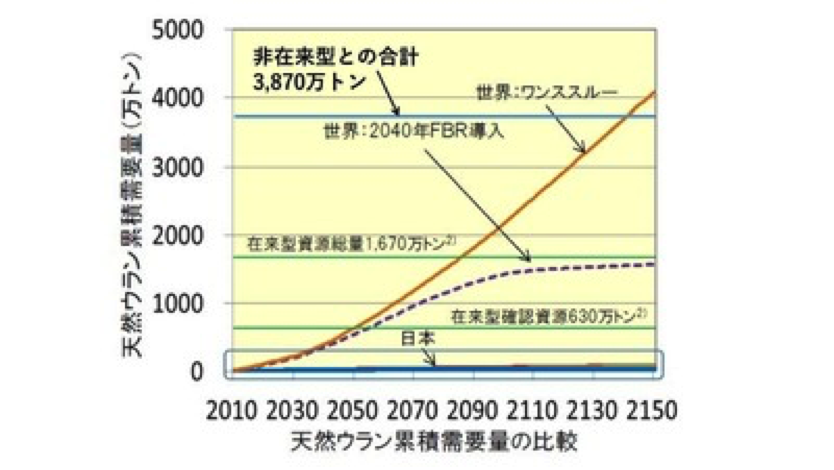

この図(文部科学省)の参照したOECDの推定によれば、在来型資源総量は1670万トンで、世界の需要の100年分以上ある。さらに非在来型ウランが2200万トンあり、合計すると図のように3870万トンで、230年分以上ある(これは控えめな推定)。非在来型については価格の問題があるが、その85%以上はモロッコの燐灰土に場所が特定されている。

さらに海水ウランの資源量はほぼ無尽蔵(9000年分)であり、それを精製する膜技術は急速に進歩している。この分野では日本が最先進国で、在来型ウランの2倍まで価格は下がっている。これも技術や価格の不確実性はあるが、これから(もっと不確実な)核燃料サイクルに莫大な投資をするよりましだろう。

要するに核燃料サイクルは安全性以前に、不要になるリスクが大きいのだ。高速炉以外の技術ではプルトニウムは必要ないので、軍事転用できる危険物質を日本が生産する積極的な理由はない(核武装するとしても今ある量で十分)。引き続き人材を育成する必要はあるが、それは再処理ではなく新しい原子炉技術に移行すればよい。

だから全量再処理にコミットすることは危険なギャンブルであり、なるべく多様なポートフォリオをもったほうがよい。軽水炉を更新すれば、あと50年はもつので、それまでに実用化のめどを立てれば十分だ。

(2016年10月14日掲載)

関連記事

-

2025年6月15〜17日、カナダのカナナスキスでG7サミットが開催される。トランプ第2期政権が発足して最初のG7サミットである。 本年1月の発足以来、トランプ第2期政権はウクライナ停戦、トランプ関税等で世界を振り回して

-

キマイラ大学 もしかするとそういう名称になるかもしれない。しかしそれだけはやめといたほうが良いと思ってきた。東京科学大学のことである。東京工業医科歯科大学の方がよほどマシではないか。 そもそもが生い立ちの異なる大学を無理

-

ロシアからの化石燃料輸入に依存してきた欧州が、ロシアからの輸入を止める一方で、世界中の化石燃料の調達に奔走している。 動きが急で次々に新しいニュースが入り、全貌は明らかではないが、以下の様な情報がある。 ● 1週間前、イ

-

震災から10ヶ月も経った今も、“放射線パニック“は収まるどころか、深刻さを増しているようである。涙ながらに危険を訴える学者、安全ばかり強調する医師など、専門家の立場も様々である。原発には利権がからむという“常識”もあってか、専門家の意見に対しても、多くの国民が懐疑的になっており、私なども、東電とも政府とも関係がないのに、すっかり、“御用学者”のレッテルを貼られる始末である。しかし、なぜ被ばくの影響について、専門家の意見がこれほど分かれるのであろうか?

-

前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し

-

先週、3年半ぶりに福島第一原発を視察した。以前、視察したときは、まだ膨大な地下水を処理するのに精一杯で、作業員もピリピリした感じだったが、今回はほとんどの作業員が防護服をつけないで作業しており、雰囲気も明るくなっていた。

-

COP30に参加してきた。今回の開催地はブラジルのアマゾン河口に近い地方都市ベレン。宿泊施設1万床といわれるこの町で例年4~5万人が押し掛けるCOPが開催されるということで、ブラジル政府は民泊や仮設宿泊所、ひいては大型ク

-

ドイツでは先月ついにガソリン車のシェアを抜く 欧州においては官民一体でのEVシフトは急激に進んでいる。先月2021年11月のドイツのEV(純電気自動車:BEV、プラグインハイブリッド車:PHEV)のシェアは34%を超えて

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間