サウジは日本にとってエネルギーの「命綱」

サウジアラビアのサルマン副皇太子が来日し、「日本サウジアラビア〝ビジョン2030〟ビジネスフォーラム」を開いた。これには閣僚のほか、大企業の役員が多数詰めかけ、産油国の富の力とともに、エネルギー問題への関心の強さを見せた。その内容については、石井さんの記事「改革進めるサウジ、その先は?」がくわしいが、ここではちょっと違う角度から見てみよう。

中東で数少ない「話の通じる国」

日本政府や企業がサウジに関心を示すのは、それが中東の数少ない「話の通じる国」だからである。もちろん西洋的な意味での民主国家ではなく、法の支配が確立しているわけでもない。その意味ではアラブに民主国家はないといってもいいが、その中では相対的にまともな国である。それがイスラム原理主義者に敵視される所以だが、日本はサウジを大事にするしかない。

今回サルマン副皇太子が持ってきた「ビジョン2030」は、サウジを近代化する計画で、石油に依存した経済をバランスの取れたものにし、普通の資本主義にしようというものだ。そのためには、日本のエネルギー技術やインフラ技術が役に立つだろう。

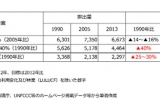

それ以上に日本にとって重要なのは、サウジの地政学的な位置だ。図のようにペルシャ湾をへだててイランと向かい合い、何かあったらホルムズ海峡が封鎖されるおそれがある。日本に輸入される原油の80%がここを通っているので、サウジとイランが仲よくすることは、日本のエネルギー安全保障にとっても死活問題だ。

特に今は原発を止めて、化石燃料の依存率が90%以上になっているので、中東で何かあったらたちまち日本のエネルギー価格に影響する。石油は備蓄があるが、LNGなどの価格が上がり、日本経済は大きな打撃を受ける。フォーラムには世耕経産相も出席したが、安倍政権がエネルギー問題から逃げないで原発を正常化することが最善の安全保障だ。

安全保障の最大の障害は野党の憲法論議

もう一つは、有事の対策だ。サウジが今年初め、イランのシーア派指導者を処刑したことにイランが反発して大使館を襲撃し、それに対抗してサウジが国交を断絶して緊張が高まった。幸いその後は一段落しているが、最近はまたサウジの外相がイランを批判したりして、油断はできない。

軍事衝突が起こったら、狭いところでは30kmぐらいしかないホルムズ海峡を機雷封鎖するのは簡単だ。そのときは自衛隊の掃海艇が派遣されるが、その活動にも障害が多い。最大の障害は、野党の憲法論議だ。かつての湾岸戦争やPKO(国連平和維持活動)のときも、国会審議の大部分が憲法論議に費やされ、日本は大きく遅れをとった。

そのときの教訓でできたのが今回の安保法制だが、昔とまったく同じ憲法論議が繰り返され、自衛隊を細かく拘束する「グレーゾーン」ができた。これでは掃海艇が攻撃されたとき、いちいち日本に連絡して承認を得ないと反撃できない。米軍の援護が受けられるかどうかもわからない。こんなに手足をしばって自衛隊を派遣すると、かえって危険だ。

国会で安全保障を論じるのはいいが、いい加減にくだらない憲法論議はやめるべきだ。かつてはそれが野党の唯一の旗印だったが、今は野党が「安保法廃止」などという荒唐無稽なスローガンを掲げると、かえって安倍内閣の支持率が上がる。少なくとも民進党は、そろそろ大人になってほしい。

サウジの近代化が日本の安全保障に役立つ

原油の暴落でサウジの財政が危なくなっているのは、不安材料だ。今までは原油収入が政権の唯一の基盤だったが、今回の「ビジョン2030」はそれを分散してリスクを減らそうということだろう。それを助けることが、日本の安全保障にも役立つ。ここには民主化の計画はないが、それでも彼らが西洋的な近代化をめざしているのは他よりましだ。

ただ急激な近代化=西洋化は両刃の剣だ。イランはアメリカべったりのパーレビ国王の近代化政策がシーア派原理主義者の反発をまねいて政権が倒れ、「話の通じない国」になってしまった。サウジも国内にイスラム保守派を抱え、近代化には制約がある。

しかしサウジは社会主義の影響がほとんどないという点で、経済的には話のしやすい国だ。いまだに中東には社会主義の影響が残り、ロシアとの結びつきも強いので、サウジの資本主義を守ることも重要だ。

その意味では短期間に近代化した日本の知恵を「輸出」するのもいいかもしれない。もちろん宗教的な制約のなかった日本とイスラムという強い制約のあるサウジでは条件が違うが、長い目で見ると民主化が政治の安定に役立つ、というのが日本の教訓である。

関連記事

-

COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。

-

日本の2020年以降の削減目標の「基準年」はいつになるのか。一般の方にはそれほど関心のない地味な事柄だが、しかし、基準年をいつにするかで目標の見え方は全く異なる。

-

田中 雄三 排出量は中所得国の動向に依存 日本は2050年に温室効果ガス(GHG)排出を実質ゼロにする目標を公表しています。それは極めて困難であるだけでなく、自国だけが達成してもあまり意味がありません。世界の動向に目を配

-

日本では殆どの新聞に載っていませんが、6月10日にスウェーデンの与党(社会民主党、緑の党)、野党(穏健党、中央党、キリスト教民主党)の5党が、「原子力発電に掛けていた高額な税金を廃止して、原子力発電の継続を支える」ことに合意しました。

-

GPIFがサステナ投資方針を月末公表へ、ESGの姿勢明確化―関係者 ブルームバーグ 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、サステナビリティー(持続可能性)投資に関する方針を初めて策定し、次期基本ポートフォリオ(資

-

美しい山並み、勢い良く稲が伸びる水田、そしてこの地に産まれ育ち、故郷を愛してやまない人々との出会いを、この夏、福島の地を訪れ、実現できたことは大きな喜びです。東日本大震災後、何度も日本を訪れる機会がありましたが、そのほとんどが東京で、福島を訪れるのは、2011年9月の初訪問以来です。

-

はじめに 原子力発電は準国産エネルギーとされているが、周知のとおり日本にはウランがない。それでも「準国産」として扱われるのはなぜなのかを論ずる。 原子力発電の燃料は火力発電の100万分の1 原子力発電の燃料が準国産とされ

-

報道にもあったが、核融合開発のロードマップが前倒しされたことは喜ばしい。 だが残念ながら、いま一つ腰が引けている。政府による原型炉建設へのコミットメントが足りない。 核融合開発は、いま「実験炉」段階にあり、今後2兆円をか

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間