福島県双葉町の復興に向けたまちづくりー「荒廃した農地の再生モデル」

(GEPR編集部より)提携する国際環境経済研究所に掲載された、松本真由美国際環境経済研究所理事、東京大学客員准教授の原稿を転載します。(記事)福島県双葉町は、東電福島第一原発事故の影響で全町避難が続いています。しかし、ようやく帰還が検討されるようになりました。

松本先生は「双葉町復興まちづくり長期ビジョン」の中にある、両竹・浜野地区「再生可能エネルギー・農業再生ゾーン」計画策定にあたり設置された「双葉町復興町民委員会」の中の「新産業分科会」のファシリテーター、および「再生可能エネルギー活用推進プロジェクト勉強会」のファシリテーターをつとめました。こういう住民の合意に基づく意義深い取り組みを紹介します。

(以下本文)

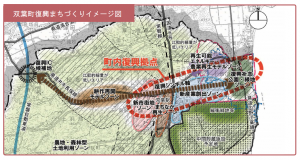

東日本大震災、そして福島第一原子力発電所事故から5年が過ぎましたが、被災した福島県内の各自治体では、復興に向けたまちづくりが進められています。双葉町は大部分が帰還困難区域に指定され、町民約7000人が今も全国各地に避難していますが、町北東部の両竹・浜野地区は避難指示解除準備区域となり、両竹・浜野地区から段階的に町の復興が進められる計画です。平成26年(2014年)9月から国道6号の自由通行も可能になり、昨年3月には常磐自動車道も全線開通しています。(図1-1)

双葉町では、平成25年6月の「双葉町復興まちづくり計画(第一次)」策定後、平成27年3月に町の将来像を示す「双葉町復興まづくり長期ビジョン」を策定しました。この長期ビジョンの中で、両竹・浜野地区を「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン」と位置付けて、荒廃した農地再生のモデルを構築していく計画です。(図1-2)

「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン」計画の策定にあたり、「双葉町復興町民委員会」の中に「新産業分科会」が設置され、昨年、私はファシリテーターとしてプロジェクトに参画しました。この分科会とともに「再生可能エネルギー活用・推進プロジェクト勉強会」にも参画し、分科会と勉強会で町民の方々と議論を重ねました。

議論された内容を取りまとめものを、今年1月22日、復興町民委員会からの「提言書」として町に提出し、今年3月に町の計画として「双葉町再生可能エネルギー活用・推進計画」が決定されました。今回は、町民の思いが込められた本計画における両竹・浜野地区の「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン」の概要を紹介したいと思います。

(図1−1)

出典:双葉町

出典:双葉町

双葉町の除染状況、営農再開の取り組み

避難指示解除準備区域の両竹・浜野地区では、平成27年度内の完了を目処に除染等の措置が実施されました。除染等の実施にあたり、福島復興再生基本方針に基づき、長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることを目指しています。(図2)

(図2)双葉町の両竹・浜野地区

出典:双葉町

除染作業が完了しても、避難区域等の農地は、農業者が避難しているため、すぐに営農再開することは難しいのが実情です。そのため、営農が再開される見込みのある農地については、営農が再開されるまでの間の除草や緑肥の栽培等による保全管理に必要な経費に対して、「福島県営農再開支援事業」の支援が受けられます。また、避難区域等の農業者については、避難指示が解除された場合でも、実際に帰還し、営農を再開する人は非常に少なくなることが予想されています。そのため、支援事業の実施にあたっては、避難指示解除後の担い手として、農業者で構成された「復興組合」が組織化されています。福島県内ではすでに、大熊町、富岡町、楢葉町、浪江町、南相馬市、葛尾町、川内村で「復興組合」が組織され、農地などの保全管理を行っています。双葉町でも復興組合の可能性について、町民の方々と検討することになりました。

町民との議論

「新産業創出分科会」と「再生可能エネルギー活用・推進プロジェクト勉強会」を昨年各3回ずつ開催し、県内の先進事例(再生可能エネルギー活用施設、植物工場など)の視察を行いました。分科会と勉強会には、再生可能エネルギーに関心のある町民の方々、オブザーバーとして産業界や学界の有識者、福島県などの行政機関担当者が参加しました。両竹・浜野地区を「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン」として発展させるためにはどうすればよいか、町民の皆さんが事業に参画できることを前提として考えていくことにしました。(写真1)

(写真1)

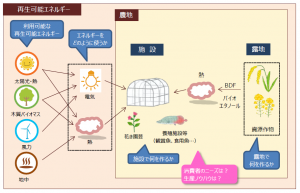

分科会では、まず事業イメージを整理するため、「町内で利用できる再生可能エネルギーは何か」を考えました。有識者からの意見もいただき、双葉町で活用できる再生可能エネルギーは、太陽光、太陽熱、風力、地中熱、稲わらや資源作物などのバイオマスであることを確認しました。続いて、「再生可能エネルギーと農業をどう発展的な関係に結び付けるか」について、「経済性(採算性)はどうか」「農地をどう活用するか」など、さまざまな観点から話し合いました。その結果、新しい農業・新しい産業として、先端技術を活用した施設園芸や農業の六次産業化を積極的に推進していく考えを共有しました。(図3)

(図3)再生可能エネルギーと農業の関係図

出典:双葉町

再生可能エネルギーを活用して創出した電気や熱を地域の農業施設などで活用し、さらに他地区の施設にも融通するなど、エネルギーの地産地消を目指す方向性も共有しました。また、町民の皆さんがどう事業に関わっていくかが重要なポイントですが、農業者を組織化して、復興組合や農業生産法人などの構成員として参画してもらう仕組みを作ることにしました。地域外からのサポーターをどんどんつくっていきたいという声もあり、再生可能エネルギー発電事業に市民ファンドを導入し、いろいろな人たちにも出資してもらう仕組みも盛り込むことにしました。

「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン」に3つの拠点をつくる

「再生可能エネルギー・農業政策モデルゾーン」を具体化するため、3つの拠点「再エネ発電拠点」「次世代園芸チャレンジ拠点」「水田再生活用拠点」を整備することにしました。「再エネ活用」「農地(水田)の活用」「新しい産業の創出」を一体化し、1つのモデルとしました。再生可能エネルギーを活かした新しい農業、新しい産業創出を行い、農業再生を通じて原風景を回復するのが究極的な目標です。3つの拠点のそれぞれの特徴は次の通りです。

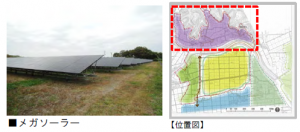

①再エネ発電拠点(約22ヘクタール)

耕地が未整備など、効率的な営農が将来にわたって困難な農地は、メガソーラー(大規模太陽光発電設備)など再生可能エネルギーの拠点として活用することを目指します。発電施設の保守管理や草刈りなどで地元に雇用の機会が生まれます。

【課題】電力系統への接続能力増強、送電設備にかかる費用の低減、地域の再生可能エネルギー事業への参画などが主な課題で、これらへの対応と支援が必要です。優先的な接続枠を確保するなどの対策を町として求めています。(写真2−1)

(写真2−1)

出典:双葉町(以下同じ)

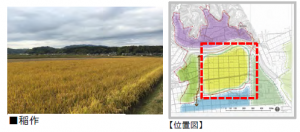

②水田再生活用拠点(約25ヘクタール)

まとまりのある農地(水田)を活かし、農業再生による原風景の回復を目指していきます。将来の食用米栽培の再開に向けて、燃料用資源作物や飼料用米(飼料に用いる多収品種の米)の作付けから始める計画です。燃料用資源作物として想定される作物は、菜の花やひまわり、多年生イネ科植物(エリアンサス等)などです。燃料用資源作物の栽培については、双葉町の農家のノウハウを活かしつつ、いろいろな人たちに参画してもらえる工夫をすることで、新たな就労場所としての展開もできそうです。

また燃料用資源作物を栽培することにより、農地を活用した再生可能エネルギー拠点となる可能性があります。圓場の大区画化や大型機械の導入により、効率的な営農と低コスト化を図っていきます。将来的には、復興組合や農地管理事業者に委託する予定です。

【課題】農業の担い手の確保、燃料用資源作物栽培の技術指導、高効率な営農に向けた農業環境整備などが主な課題で、支援が必要です。JA、NPO、行政、研究機関などとの連携や協力が求められます。(写真2−2)

(写真2−2)

③次世代園芸チャレンジ拠点(約8ヘクタール)

津波リスクの低い場所では、太陽光利用型植物工場などの施設園芸や営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)など、新しい農業や新しい産業の創出を目指します。太陽光の他、太陽熱やバイオマス、地中熱などの再生可能エネルギーを活用した施設園芸による生産を考えています。将来的には、放射線量の減衰が前提ですが、施設内で段階的にトマトやイチゴなど付加価値の高い植物の栽培や販売を目指しています。さらに、地域交流や体験学習、農業機械の共同利用を兼ねた施設を立地して、復興に関する情報の発信も行っていきたい考えです。

【課題】園芸施設などの設備費、農作物の栽培指導と販路の開拓、隣接する復興記念公園と連携したプロジェクトの実現などが主な課題で、これらへの対応と支援が必要です。JA、金融機関、行政などと連携する一方、担い手の発掘も求められます。また、農業技術関連の開発やメンテナンス企業の誘致も必要です。(写真2−3)

(写真2−3)

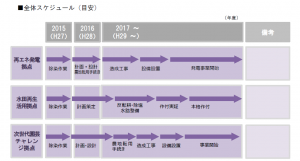

これらの3拠点を形成する全体のスケジュールを図4に示しますが、2016年度は各拠点の計画策定と設計を行い、2017年度以降は事業開始に向けて造成工事などを行っていく計画です。農地を活用した事業を推進していくためには、地権者の人たちが納得する形で、意欲のある担い手と一体となって、行政などの支援を受けながら営農再開をしていかなければなりません。現在は、営農再開に向けて、地権者や行政などステークホルダー間で話し合う初期段階にあると思われますが、両竹・浜野地区でのモデル事業構築の試みが前進していくことにより、将来、町内の他の地区へ展開していくことが期待されます。

(図4)

双葉町を何度か訪ね、町民の皆さんと意見を交わし、私自身、この町の復興を支えていきたいという思いを強くしています。試行錯誤しながらでも町の復興を目指して、取り組みを加速させてほしいと願っています。

(2016年7月26日掲載)

関連記事

-

【原発再稼動をめぐる政府・与党の情勢】 池田 本日は細田健一衆議院議員に出演いただきました。原発への反感が強く、政治的に難しいエネルギー・原子力問題について、政治家の立場から語っていただきます。経産官僚出身であり、東電の柏崎刈羽原発の地元である新潟2区選出。また電力安定推進議員連盟の事務局次長です。

-

再稼動の遅れは、新潟県の泉田知事と東電の対立だけが理由ではない。「新基準により審査をやり直す原子力規制委員会の方針も問題だ」と、池田信夫氏は指摘した。報道されているところでは、原子力規制庁の審査チームは3つ。これが1基当たり半年かけて、審査をする。全部が終了するのは、単純な計算で8年先になる。

-

ことの経緯 8月25日、東京電力はかねて懸案である第一原子力発電所に100万トン以上貯留されているトリチウム処理水の海洋放出の具体的な方法を発表した。処理水は、沖合1kmの放水口から放出される方針だという。 今年4月13

-

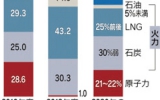

経済産業省は4月28日に、エネルギー源の割合目標を定める「エネルギーミックス」案をまとめた。電源に占める原子力の割合を震災前の約3割から20−22%に減らす一方で、再エネを同7%から22−24%に拡大するなど、原子力に厳しく再エネにやさしい世論に配慮した。しかし、この目標は「荒唐無稽」というほどではないものの、実現が難しい内容だ。コストへの配慮が足りず、原子力の扱いがあいまいなためだ。それを概観してみる。

-

100 mSvの被ばくの相対リスク比が1.005というのは、他のリスクに比べてあまりにも低すぎるのではないか。

-

アゴラ研究所とその運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクのGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は12月8日、第4回アゴラシンポジウム「原子力報道・メディアの責任を問う」を静岡県掛川市で開催した。

-

福島原発事故は、現場から遠く離れた場所においても、人々の心を傷つけ、社会に混乱を広げてきた。放射能について現在の日本で健康被害の可能性は極小であるにもかかわらず、不安からパニックに陥った人がいる。こうした人々は自らと家族や子供を不幸にする被害者であるが、同時に被災地に対する風評被害や差別を行う加害者になりかねない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間