原油価格、乱高下の謎を解く【言論アリーナ】

アゴラ研究所の運営する映像コンテンツ言論アリーナ。6月24日はエネルギーアナリストの岩瀬昇氏を招き、「原油価格、乱高下の謎を解く」という放送を行った。

岩瀬氏は元三井物産に勤務し、石油ビジネスにかかわった。アゴラの寄稿者でもある。(岩瀬氏のブログ)今年6月に文藝春秋社から3冊目の著書『原油暴落の謎を解く』を出版した。価格決定のメカニズムを解説する内容だ。

番組のポイントは以下の通り。

1・原油価格は市場で決まり、需給が影響する。14年の急落の主因は供給過剰であったため。

2・世界最大の産油国のサウジアラビアは、「価格は市場が決める」という態度。生産調整は、条件が整わない限り踏み出さないだろう。

3・原油価格の将来は予想できないが、傾向は判断できる。現状は、供給過剰感は解消しつつあるが、上昇と下降、双方の材料がある。

以下は内容の要旨。

原油価格を誰が決めるのか?

石井(司会)・本日の放送の収録は2016年6月24日ですが、英国では23日でEUからの同国の離脱という国民投票の結果が示されました。環境・エネルギー分野で見ると、英国はEUの優等生で、排出権取引、電力の自由化、温室効果ガスの排出規制などの政策づくりを主導してきた面があります。石油では、どんな影響があるでしょうか。

岩瀬・離脱は私にも驚く結果です。指摘されたように、欧州の排出権取引制度の叩き台になったのは英国の提案で、それは英国のスーパーメジャーBPの社内取引制度が元になりました。また原油などの商品市場は、ロンドンが世界の中心の一つです。こういう市場への影響がどうなるかは、分かりません。また英国経済全体にとっては、マイナス面の方が大きくなり、世界の景気への動向が懸念されます。

石井・最新の著書の『原油暴落の謎を解く』は分かりやすく、良い本でした。印象的だったのは、岩瀬さんの最初の本『石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか-エネルギー情報学入門』(文藝春秋)の紹介のため取材に来た経済誌の記者から、「『原油価格はアラブの人とセブンシスターズが決めるのですか』と聞かれた」というエピソードが書かれていたことです。「セブンシスターズ」は、欧米の石油メジャー7社で、いまは合併して4社のスーパーメジャーになっています。

答えは「市場が決める」です。もちろん岩瀬さんは記者を批判するためではなく、一般にエネルギーの知識が広がっていないということを紹介する例として言及しました。

岩瀬・価格は市場で決まります。そして、それは需要と供給が一致するところで決まります。需給が価格を動かします。それが一般に知られていないようですね。

原油、石油製品の動きは世界的にデータが整備され、数ヶ月後に全貌がほぼ明らかになります。しかし現在の状況は今すぐには分かりません。またその需給が将来どうなるかも予想し尽くせません。思惑で人々が動きます。短期で動く人、長期的な動向を予想し動く人、投機、実需などさまざまな参加者が売買を行います。これら市場参加者の需給に関する将来予測が市場を動かします。

2014年からの供給過剰とその解消

石井・直近のトレンドを見ると、2014年からのWTI(指標取引となるニューヨーク商品取引所の西テキサス原油先物市場の価格)は1バレル=110ドル台から今年1月の一時27ドル前後までの下落があり、またそこからの現在の同50ドル近辺までの戻しの2つの大きな動きがありました。それぞれの背景を教えてください。

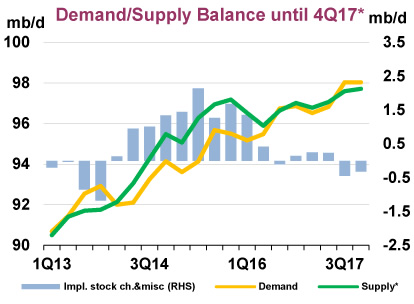

岩瀬・2014年の夏ごろから、世界的に供給過剰になっていました。それは、先進国のエネルギー政策協調機関であるIEA(国際エネルギー機関)の統計でも、事後的に示されています。これは世界的な需要が予想より伸びなかった一方、供給が予想以上に多かったことによるものです。(図表3)

(注・真ん中の棒グラフが供給過剰量)

(注・真ん中の棒グラフが供給過剰量)14年11月末のOPEC総会では、価格維持のために各国が減産に合意する可能性が事前に予想されました。ところが最大の産油国であり、余剰生産能力を持つサウジが、減産に動きませんでした。

サウジ政府の態度は一貫しています。原油価格は市場が決めるもので、人為的な調整を無理にしても良いことはないというものです。「効率の悪い原油、コストの高い原油に、OPECの生産効率のよい原油、コストの安い原油がシェアを明け渡すのはおかしい」という主張でした。過去には価格を維持するために減産をしてきたOPECが、今回は減産をしないという決定に市場は驚き、そこから売りが売りを呼ぶ展開になりました。

石井・岩瀬さんに言論アリーナに1月に出演いただきました。その時は30ドル前後でしたが、視聴者アンケートで、「20ドル割れ」を予想する声がトップでした。ところが、岩瀬さんはその可能性は少ないと指摘していました。

岩瀬・私は当時から、「30ドル割れの状況で春を迎えることはないだろう」と述べていました。20ドル代までの下落はオーバーシュートでした。トレーダーは遊び心があるので、下値を試そうと売るかもしれないとは思いました。しかし30ドル割れでは採算割れの油田が増え、調整が進むとみたためです。

ふりかえると、米国のシェールオイルの生産は15年4月をピークに落ちはじめました。また今年5月からカナダで、オイルサンド地域での山火事が起こりました。これはオイルの成分を含んだ砂です。産地や製造装置そのものには被害は少なかったものの、従業員が避難せざるを得なくなり、生産が減少しました。さらに生産余力のないベネズエラ、ナイジェリア、リビアなどの国で、社会騒乱などの理由で原油生産が減っています。

今年4月17日、ドーハでロシアを含めた産油国の会議がありました。サウジのモハマッド副皇太子による最終段階での指示で「1月水準での生産量据置合意」はできなかったのですが、それでも供給過剰感は緩やかに改善されています。現在6月時点では、サウジのファーリハ・エネルギー相が指摘しているように、需給はバランスしていると思われます。

先行き、注目点はサウジの動向

石井・それでは先行きはどのようになりそうでしょうか。

岩瀬・「石油の価格の予想は神様しかできない」と、私は考えています。BPの名経営者ジョン・ブラウンなど、石油ビジネスにかかわる人の多くの人が同じことを言います。予測は完全にはできません。

しかし、石油の値動きの方向性の相場観を持つことは、ビジネスでも、生活でも必要でしょう。前提条件を設定し、対策をしていくことが、リスクを減らします。そうした前提は変わっていきますが、変わったら見通しを修正していけばよいのです。

IEAの予想では、来年の第1・四半期にやや供給過剰になるものの、需給バランスは均衡に向かいます。ただし、これまでの在庫がかなりたまっています。一方でこの2年間の価格低迷の時期に、油田への投資も大幅に減少しました。原油は手がけてから、すべてが上手くいっても採掘まで数年から10年前後と時間がかかるものです。最近の投資減少は将来の供給に影響していきます。価格は上にも下にも動く材料があります。

石井・注目すべき材料は何でしょうか。

岩瀬・一つはサウジアラビアの動向です。サルマン国王の愛児であるモハマッド・ビン・サルマン、国際社会ではモハマッド・ビン・ナイーフ皇太子と区別するために「MBS」と呼ばれることのある30才の副皇太子への権力集中が進んでいます。彼が中心となって4月に「ビジョン2030」という脱石油を目指す経済改革案を示しました。その改革の影響がどのようになるかが注目されます。ただし現時点の石油政策は従来通りです。原油市場を尊重し、それに基づいて石油政策を行う姿勢です。英国のEU離脱の影響も現時点では読めません。世界景気の先行きに影響を与えるでしょう。

石井・石油が枯渇するという「ピークオイル論」というのは、出ては消えることを繰り返します。石油の時代は終わるのでしょうか。

岩瀬・石油が枯渇する可能性は、シェールオイルの開発に代表される技術革新によりほぼ無くなっています。今の話題は「デマンドピーク論」というものです。需要の抑制が始まるのではないかはないかという考えです。

BPの調査部門のトップであるスペンサー・デール氏が、「石油の新経済学」(New Economics of Oil)という昨秋の講演で指摘しています。

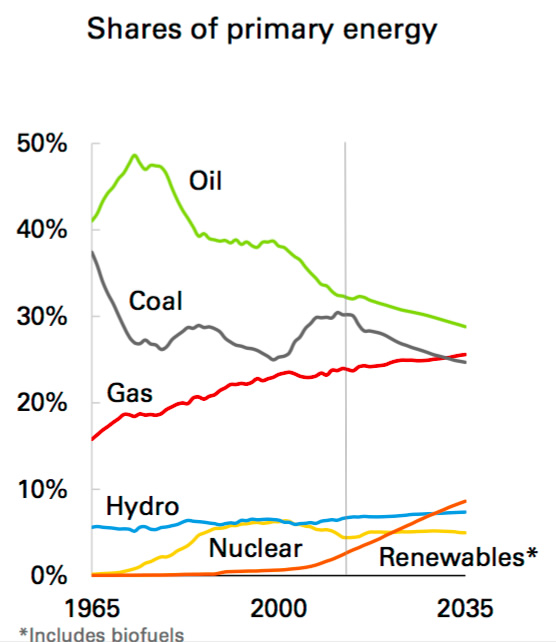

「図表4」はBPの資料ですが、化石燃料は使われ続けるもののその割合量を減らしていきます。2035年には現在から、エネルギー需要全体では各国の人口増と経済成長で今より約33%増えるので、化石燃料を使う絶対量は増える予想ですが、それでも使用量は抑制される可能性があるとされます。昨年末には気候変動問題で「パリ協定」が結ばれ、今後化石燃料からの脱却が世界的課題になりました。政策措置の影響、省エネ技術のさらなる進歩が見込まれています。

石井・ただし石油の重要性は、まだ減りません。ビジネス、そして生活の場でその価格の動きを見つめ、対策をし続ける必要があるでしょう。

岩瀬・そう思います。私が、ビジネス界を卒業した後で、エネルギーアナリストとして活動しているのも、日本のエネルギーリテラシーを高めていきたいという願いからです。日本は無資源国、一次エネルギーを持たざる国であり、太平洋戦争、2度のオイルショックで、エネルギー問題で大変な思いをしたことを忘れてはなりません。

【最後にニコ生の視聴者アンケートを行った。年末の原油価格はどうなると予想しますかり問いで「1・現在の1バレル50ドル程度(40-60ドル)」が25%、「2・40ドル以下」が40%、「3・60ドル以上」が35%の割合になった。】

(編集・石井孝明 GEPR)

(2016年6月27日掲載)

関連記事

-

MMTの上陸で、国債の負担という古い問題がまた蒸し返されているが、国債が将来世代へのツケ回しだという話は、ゼロ金利で永久に借り換えられれば問題ない。政府債務の負担は、国民がそれをどの程度、自分の問題と考えるかに依存する主

-

世界の農業では新技術として遺伝子組み換え作物が注目されている。生産の拡大やコスト削減、農薬使用の抑制に重要な役割を果たすためだ。ところが日本は輸入大国でありながら、なぜかその作物を自由に栽培し、活用することができない。健康に影響するのではないか、栽培すると生態系を変えてしまうのではないかなど、懸念や誤った情報が消費者の間に広がっている。この問題を議論するために、アゴラ研究所は「第6回シンポジウム 遺伝子組み換え作物は危険なのか?」を今年2月29日に東京・内幸町のイイノホールで開催した。

-

東日本大震災で日本経済は大きなダメージを受けたが、混乱する政治がその打撃を拡大している。2013年の貿易収支は11兆4745億円の赤字となり、これは史上最大である。経常収支も第二次石油危機以来の赤字となり、今後も赤字基調が続くおそれがある。円安にしようと大胆な金融緩和を進め安倍政権が、エネルギー危機を呼び込んだのだ。

-

小島・農水省の中に、遺伝子組み換え作物の栽培の計画を持っている人がいました。ところが民主党政権が成立して、全部つぶれてしまいました。それがそのまま放置されている状況です。

-

エネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」という番組を公開している。8月27日は午後8時から1時間にわたって、『原発は「トイレなきマンション」か? — 核廃棄物を考える』を放送した。

-

本レポートには重要な情報がグラフで示されている。太陽光・風力の設備量(kW)がその国の平均需要量(kW)の1.5倍近くまで増えても、バックアップ電源は従来通り必要であり、在来型電源は太陽光・風力に代替されることもなく、従来通りに残っていることである。

-

中国企業が移動式の海上原子力発電所20基を建設する計画を進めている。中国が領有権を争い、基地を建設して実効支配をたくらむ南シナ海に配備される可能性がある。

-

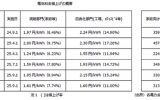

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間