全面自由化で重要度増す電力取引の最新事情

日本卸電力取引所(JEPX)の存在が改めて注目されている。電力自由化が進む中で取引の仲介と価格発信をする同所の重要性が、一段と高まることは間違いない。日本のエネルギーシステムに、同所は将来どのような貢献をするのか。

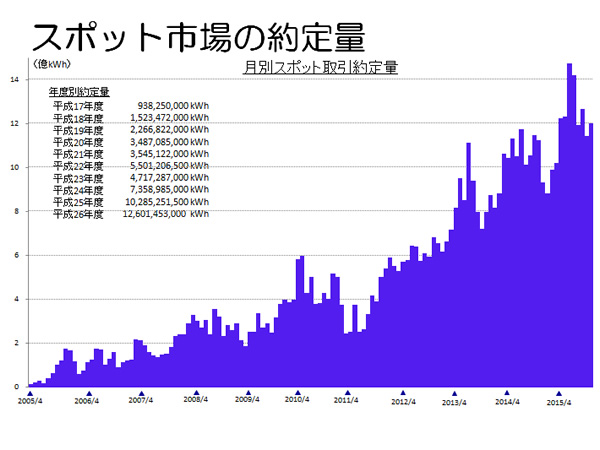

(図表1)スポット(1日前)市場の取引量の推移(月別)

(図表1)スポット(1日前)市場の取引量の推移(月別)電力小売り全面自由化がスタートした初日の4月1日。各メディアのサイトに「日本卸電力取引所、取引停止」の文字が躍った。送配電を管理する電力広域的運営推進機関のプログラムミスの影響を受け、数時間取引を止めただけだが、大ニュースのように扱われてしまった。電力自由化をめぐるJEPXへの社会的関心の高まりがうかがえる。

JPEXは2005年から取引を開始し、現在は電力事業者144 社が会員となっている。取引量はここ数年で急増しているが、15年度で126億キロワットアワーの取引と、日本の全電力量の2%程度にすぎない。ただし、2012年度から15年度まで毎年前年比2割増のペースで取引量が急増している。

同所は1日前スポット市場を運営してきた。翌日受け渡しの電力を、30分刻みに取引するものだ。今年4月1日から土日を含めたすべての日で取引を開始した。1取引単位は1000キロワット。大型ショッピングセンター をまかなう電力量だ。

また4月1日から当日市場(時間前市場)も始まった。その日 受け渡しの1時間前までの取引が可能になる。ただし、これは調整のための市場で、4月時点で1日数十件程度の約定しかない。

EUの電力は3割を市場が通る

電力自由化が先行したEUでは、2014年には各国に存在していた電力市場をつなげる形で欧州全域の電力市場がつくられた。同市場を通じて、欧州の全電力の3割強が市場取引を通じて供給されている。

全面自由化前の電力供給では、電力市場全体の6割を占める特別高圧・高圧分野は自由化されていた。残る4割の低圧・電灯分野の料金は総括原価方式で決定されていた。それが4月1日からは小口の自由料金が認められ、また「ライセンス制」も導入された。発電、送配電、小売り部門ごとに従来は認可だった参入が、登録することで原則自由に行えるようにした制度だ。東京電力は今年4月、既存の大手電力会社の中でいち早く、持ち株会社制事業ごとに担い手が分離したことで、各分野の企業ごとの卸電力市場への参加がうながされるだろう。

どのような経済活動でも、多数の参加者による公開された市場で形成された商品価格は、信頼を集め活動の指標になる。全面自由化された電力でも同じだ。市場価格がその価格が産業、そして社会全体を動かしていくだろう。

政府・経産省はJEPXの取引拡大、さらには東京商品取引所での電力先物市場の整備を積極的に支援している。電力・エネルギー業界はこれから重要インフラとしてJPEXの活用を今まで以上に考える必要がある。その健全な成長を期待したい。

【インタビュー】事業の「根っこ」に取引所を組み込む

日本卸電力取引所の企画業務部長である国松亮一氏に、電力取引の現状と課題を聞いた。

−4月からの事業者の動きはどうか。

取引の増加は続いているが、参加者の動きが4月1日前後で急に変わったことはない。しかし小売り自由化、またライセンス制という重要な制度変更があった。これらは今後、電力取引の拡大をもたらすだろう。

私たちは取引所の名前の通り「卸」分野、つまり発電事業者と送配電事業者の間に位置する。ライセンス制度で、発電と小売り の会社が分離して役割分担が明確になれば、それぞれの組織から、取引所への注文がしやすくなる。

また電力小売りでは「何と電力事業を結びつけるか」ということを、事業者の方は今真剣に考えている最中であろう。どのような形になっても、前提になるのが適切な価格による、安定した電力の調達だ。取引所はそれができる場である。事業にその活用を組み入れることは、合理的なビジネス 行動になる。

−市場取引を増やすためにはどうすべきか。

「原発が稼働し余剰電力が増えれば取引高が増える」という予想を関係者から聞く。それは違うと思う。余った電力を取引するという考えが根強くあるゆえに、JPEXの取引高がわずかにとどまっていると思う。電力事業者の皆さんに事業の「根っこ」のところから取引所を使う発想が広がればと考えている。

取引の厚みがあれば、より適切な価格形成が行われ、注文がマッチングしやすくなり、さらに使いやすくなる。そうした循環を期待したい。

−今後の利便性向上の計画にどのようなものがあるか。

私たちは裏方として、仲介をしっかりやるということに尽きる。電力事業者にとって取引にかかわるすべての費用は事業コストになる。会員の皆さまの負担を減らすため、私たちはコスト削減に努め、私たちは事務方の人数を切り詰め、事業所も貸しビルにするなどの努力をしている。

市場の整備と利便性の向上の努力も続ける。東京工業品取引所で設置の検討が進む先物電力市場との連携も課題の一つだ。会員が重なる可能性があるので、その負担が増えないように、資格をどうするかの検討をしている。経産省、事業者の間でネガワット市場(使用削減分の取引)、欧州で導入が検討されている容量市場(設備の使用に対価を出す取引)の研究にも参加する。

今後の電力事業の重要なインフラとして、電力・エネルギー事業者の皆さまの役に立ちたい。そして活用いただき、市場が役割を果たせば、日本の電力事業がより効率的になっていくはずだ。

【注】この原稿は「エネルギーフォーラム5月号」掲載の原稿を要約、抜粋した。転載を許可いただいた関係者の方に感謝を申し上げる。

(2016年5月16日掲載)

関連記事

-

小泉純一郎元首相は、使用済核燃料の最終処分地が見つからないことを根拠にして、脱原発の主張を繰り返している。そのことから、かねてからの問題であった最終処分地の選定が大きく問題になっている。これまで、経産大臣認可機関のNUMO(原子力発電環境整備機構)が中心になって自治体への情報提供と、立地の検討を行っているが、一向に進んでいない。

-

言論アリーナ「どうなる福島原発、汚染水問題・東電常務に田原総一朗が迫る」で姉川尚史東電常務が公表した図表21枚を公開する。

-

田原・原子力船むつというプロジェクトがあった。それが1974年の初航海の時に放射線がもれて大騒ぎになった。私はテレビ東京の社員で取材をした。反対派の集会に行くと放射線が漏れたことで、「危険な船であり事故が起これば、日本が終わる」と主張していた。

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、言論アリーナというインターネットの映像番組を提供している。1月16日の放送は、「電力自由化の光と影」だった。(YouTube)それを報告する。

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は「ニコ生アゴラ」という番組をウェブテレビの「ニコニコ生放送」で月に1回提供している。今年1月19日の第1回放送は「放射能はそんなに危険?原発のリスクを考える」。有識者を集めた1時間半の議論の結論は、「福島に健康被害の可能性はない」だった。

-

2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」で、出演者の諸葛宗男(もろくず・むねお)元東京大学公共政策大学院特任教授・NPO法人原子力の安全と利用を促進する会理事が作成した資料を公開する。

-

6月30日、原子力企業Arevaとフランス電力EDFは中国原子力企業CNNC及びCGNとの間で原子炉・核燃料サイクル技術の民生利用に係る協力を推進することで合意した。これに先立つ6月3日、Arevaの原子炉事業をフランス電力(EDF)が取得することがフランス大統領府により承認されている。

-

原子力規制庁の人事がおかしい。規制部門の課長クラスである耐震・津波担当の管理官が空席になり、定年退職後に再雇用されたノンキャリアの技官が仕事を担うことになった。規制庁は人員不足による特例人事と説明している。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間