「ゼロリスク」の心理的メカニズム

大津地裁の奇妙な仮処分決定

3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。

1. 伊方原発訴訟の最高裁判決では、国の安全審査に「看過しがたい過誤、欠落」がある場合に限って運転差し止めが認められるという判例があるが、この仮処分では立証責任を関西電力に負わせ、「その主張及び疎明が尽くされない場合には、電力会社の判断に不合理な点があることが事実上推認される」とした。

2. この仮処分決定には根拠法がなく、憲法第13条の「人格権」を根拠にして差し止めが行なわれた。これは昨年4月の福井地裁の仮処分決定と同じだが、12月に抗告審で否定された論理である。

3. 原発のもたらす便益について「原子力発電所による発電がいかに効率的であり、発電に要するコスト面では経済上優位であるとしても、それによる損害が具現化したときは必ずしも優位であるとはいえない」と否定している。

4. 福島第一原発事故の原因究明は「今なお道半ばの状況」だとし、津波が原因とは言い切れないという。そして関電の「新規制基準に向き合う姿勢に非常に不安を覚える」という漠然とした表現で、その安全性を否定している。

5. 「地球温暖化に伴い、地球全体の気象に経験したことのない変動が多発するようになってきた」という意味不明の話を持ち出し、関電の説明では「新規制基準及び本件各原発に係る設置変更許可が、直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるを得ない」としている。

6. 安全対策に「相当の対応策を準備しているとはいえる」としながら、「このような備えで十分であるとの社会一般の合意が形成されたといってよいか、躊躇せざるを得ない」という曖昧な根拠で、安全対策を否定している。

7. 基準地震動700ガルについては具体的な根拠を示さないで、「十分な資料がない」とか「十分な主張及び疎明がされたということはできない」という理由で不十分だと結論している。

以上のように、関電に立証責任を負わせながら、その説明に「看過しがたい過誤、欠落」があることを一つも具体的に示さないまま、「不安を覚える」とか「ためらわざるを得ない」といった曖昧な表現で差し止め決定を下している。

全体を読むと、わずか4回の審尋で山本善彦裁判長が規制基準を理解できていないことは明らかで、「わからないから止める」という論理構成になっている。これは福井地裁の最初の仮処分と同じゼロリスクの論理である。この程度のあやふやな理由で根拠法もなく原発を止められるのなら、たとえば飛行場の近隣の住民は「人格権の侵害」を理由に飛行機の運航を差し止められるだろう。

リスクを最大値と取り違えるバイアス

特におもしろいのは、3の原発の便益を1回の事故と比べる論理である。これは3月11日の「朝まで生テレビ」で漫画家の小林よしのり氏が「リスク」の意味を錯覚していたのと同じだ。

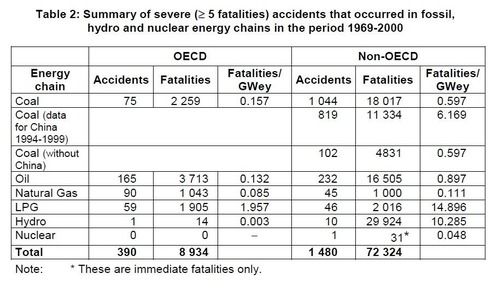

ここで彼が「原発のリスクは極大だ」というので、私は「それはリスクではなくハザードだ」と指摘したが、彼は意味がわからなかったらしい。どんなリスク管理の教科書にも書かれているように、リスクとは期待値であり、ハザード×確率で求める。発電所の場合は、人的被害/発電量であらわされる。

次の表のように、発電量あたりの原子力のリスクは化石燃料に比べて圧倒的に低い。特に原発を止めた代わりに電力各社が建設している石炭火力は、リスクが最大である。最近の調査では、中国だけで毎年36万人が石炭による大気汚染で死んでいると推定され、それ以外に炭鉱で毎年4万人が死んでいるといわれる。

エネルギー源の死亡リスク(ギガワット年)出所:OECD

エネルギー源の死亡リスク(ギガワット年)出所:OECD発電量の半分を石炭火力がしめるアメリカでは、年間2万人が石炭の大気汚染で死んでいるという推定もある。日本の石炭火力はクリーンだといわれるが、WHOによれば、日本の大気汚染による死者は年間3万5000人であり、その2割程度の原因が石炭火力だとすると、年間7000人が死んでいることになる。

いずれにせよ日本でも、死者ゼロの福島原発事故より、確率1で大気汚染をもたらす石炭火力のほうがリスクが大きいことは明らかだが、山本裁判長も小林氏も共通に原発事故の被害を過大評価し、それに確率をかけないで「リスク」と考えている。これはメディアの過剰報道のもたらしたバイアスだ。

すべての人の「安心」を保証する必要はない

ただ、こうした意思決定は、日常的には不合理とはいえない。たとえば家を出るときは、泥棒に入られる確率はわからないので、期待値を計算しないで最悪の場合の被害を最小化する。これは意思決定理論でいうMinMax原理(最大の損失を最小化する)と考えることができる。

公共インフラについても、MinMax原理が適用されることがある。国防や都市防災などは、数十年に1度で確率のわからない大規模なテールリスクなので、個人がそのコストを負担することができないので、政府や自治体がハザードを小さくしようとする。

それでも首都直下地震では最大2万3000人の死者が出ると予想されている。これをゼロにすることは不可能だし、その必要もない。リスクを最小化するのではなく、コストを最適化するのである。

原発のリスクは、明らかに首都直下地震より小さい。史上最大の被害を出したチェルノブイリ事故でも、UNSCEARの調査では死者は60人だ。かつて「メルトダウン」が恐れられたのは、放射線の影響が蓄積して発癌率を増やすと考えられたためだが、その後の研究で低線量被曝の影響は蓄積しないことがわかった。福島の年間数十mSvは、自然放射線として世界にみられる水準だ。

このような客観的データを示しても納得しない人は多いだろうが、そういう主観的な安心をすべての人に保証することは不可能だ。電力会社は、客観的に安全であることを示せば十分だ。この点で、原子力安全委員会の田中俊一委員長が「安全だとはいわない」というのはおかしい。もちろん絶対安全は保証できないが、「規制基準に適合しているという意味で安全だ」といえばよい。

リスクを考えるとき重要なのは、相対評価で考えることだ。原発のリスクはゼロではないが、上の図のように、原発をやめて石炭火力にすると、大気汚染や地球温暖化のリスクのほうが大きい。特に日本政府の「2030年までに温室効果ガスを26%削減する」という目標の実現には、原子力が不可欠だ。

環境基準を緩和することは政治的にむずかしいためICRPも改正しないが、いまアメリカのNRCは線量基準の見直しを進めているが、日本では過剰防護が除染をめぐる混乱の原因になっている。政府もマスコミを恐れないで、最新の科学的成果にもとづいて放射線についての基準を見直すべきだ。

(2016年3月22日掲載)

関連記事

-

石炭火力発電はCO2排出量が多いとしてバッシングを受けている。日本の海外での石炭火力事業もその標的にされている。 だが日本が撤退すると何が起きるのだろうか。 2013年以来、中国は一帯一路構想の下、海外において2680万

-

北朝鮮の野望 北朝鮮はいよいよ核武装の完成に向けて最終段階に達しようとしている。 最終段階とは何か—— それは、原子力潜水艦の開発である。 北朝鮮は2006年の核実験からすでに足掛け20年になろうとしている。この間に、核

-

ドイツの景気が急激に落ち込んでいる。主原因は高すぎるエネルギー価格、高すぎる税金、肥大した官僚主義。それに加えて、足りない労働力も挙げられているが、これはちょっとクエスチョン・マークだ。 21年12月にできた社民党政権は

-

きのうの言論アリーナで、諸葛さんと宇佐美さんが期せずして一致したのは、東芝問題の裏には安全保障の問題があるということだ。中国はウェスティングハウス(WH)のライセンス供与を受けてAP1000を数十基建設する予定だが、これ

-

はじめに ひところは世界の原発建設は日本がリードしていた。しかし、原発の事故後は雲行きがおかしい。米国、リトアニア、トルコで日本企業が手掛けていた原発が、いずれも中止や撤退になっているからだ。順調に進んでいると見られてい

-

このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。

-

福島第一原発の南方20キロにある楢葉町に出されていた避難指示が9月5日午前0時に解除することが原子力災害現地対策本部から発表された。楢葉町は自宅のある富岡町の隣町で、私にも帰還の希望が見えてきた。

-

文藝春秋の新春特別号に衆議院議員の河野太郎氏(以下敬称略)が『「小泉脱原発宣言」を断固支持する』との寄稿を行っている。その前半部分はドイツの電力事情に関する説明だ。河野は13年の11月にドイツを訪問し、調査を行ったとあるが、述べられていることは事実関係を大きく歪めたストーリだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間