電力自由化、生活はどうなる【言論アリーナ報告】

アゴラ研究所・GEPRの運営するアゴラチャンネルのコンテンツ言論アリーナ。8月4日に「電力自由化、生活はどうなる?」を放送した。

電力とエネルギーのシステム改革が現在行われている。これまで残した規制部分を取り外し、自由化を進めようという取り組みだ。その意味と影響を専門家が語り合った。

出演は、山内弘隆氏(一橋大学大学院商学研究科教授)、澤昭裕氏(国際環境経済研究所所長)、司会は池田信夫氏(アゴラ研究所所長)だった。

山内氏は公共経済学の著名な研究者として知られ、エネルギーをめぐる制度設計にも、かかわる。澤氏は元経産官僚で、今はエネルギー政策の研究者として活動。池田氏は経済産業研究所の上席研究員として、ITとエネルギーの制度づくりの研究をしてきた。

山内氏、澤氏は共編著で、『電力システム改革の検証-開かれた議論と国民の選択のために』(白桃書房)を出版している。

なぜ、今、自由化なのか

池田・2022年までに、電力では発送電分離が行われる予定です。何が行われるのでしょうか。

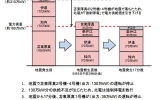

澤・いろいろな説明の仕方がありますが、本質は料金設定の見直しです。規制のかかっていた4割の家庭用向けを自由化して、総括原価と呼ばれる料金算定方法をなくします。これは、料金を規制当局の査定で決めて過度な上昇を抑えると共に、投資分を料金で確保しやすくするもの。地域を独占、発送電の一体運用もセットでした。それで地域への安定供給義務を課していました。こうした料金が自由に動くようになる一方で、ビジネスも自由になります。

池田・私は経産省の研究所にいて澤さんも同僚でしたが、1990年代から役所と電力業界は自由化で争ってきました。大口は自由化されたものの、家庭用は規制料金を残しました。なぜ今、行うのでしょうか。福島原発事故で、電力の政治力がなくなったためでしょうね。

澤・その面はありました。今回は、原発事故の批判が、原子力そのものへの批判、東電への批判、さらには電力批判にまで広がりました。また原発事故と東日本大震災の後の停電で、電力制度が疑問を持たれました。以前からの経産省の中にあった自由化論が、政治バランスが傾いたことで実現してしまいました。

山内・ただし90年代の自由化と違い、新しい論点があります。震災の後、災害に強い分散型にしようという議論がありました。スマートグリッドなど、新技術も登場しています。それには今の電力システムでは、対応できないという主張がありました。たしかに、そのような指摘は適切な点があります。しかし自由化がすべてを解決するというものでもないんです。理論と現実の調整が必要です。

電力自由化で注目されるのは料金です。電力自由化を欧州諸国は行い、米国は州ごとにまちまちです。しかし自由化が進んだ2000年代半ばは、原油価格が上昇したために、電力料金も下がりづらかった。この点でも検証が難しいのです。

池田・電力自由化は通信の自由化と比較されます。日本もそうですが、各国の通信自由化では新規参入が起こり利便性も向上し、市場も拡大しました。

澤・似ているところもありますが違いも考えなければなりません。通信は差別化が可能です。けれども、電気は財が電力で、なかなか差が出ません。値段で選ぶ消費者が大半です。私はどちらかというと「市場原理主義者」で、どんな政策でも原則自由を主張してきました。けれども電力は失敗の場合のインパクトが大きすぎるので、自由化はやってもいいけど、大変慎重にやるべきという考えです。

山内・そう思います。特に電力は、発電と小売りがこれまで一組織で運営されてきました。私は「すりあわせ」という言葉を使いますが、時間、地域、非常時の対応などが、組織内でできた。それを今度はばらばらに動かすわけです。そして調整は、卸電力市場や広域機関などが行う予定です。私は技術者ではないですが、かなり難しいことになるでしょう。新規参入、再エネなど、新しい電力供給の問題も考えなければなりません。

社会主義的政策と自由化共存の矛盾

池田・政府は今年4月にはエネルギー基本計画を決め、2030年に再エネ22〜24%、原発20〜22%とする電源構成を決め、再エネは補助金で増やす方針を出しました。統制を志向する社会主義的政策も併用させています。また温暖化対策で、温室効果ガスを2030年に26%削減するなどの目標も掲げた。これは矛盾ではないでしょうか。

澤・国も制度設計で詰めていないんです。例えば、「安定供給」をどうするかという問題で、経産省の文章では「安定供給マインドの維持」という、自由化では言うべきではない精神論が出てきます。自由化でそれを期待をすることは難しい。市場取引と事前の取り決めに基づく契約で決まるべきでしょう。

池田・電力会社は今、原発の強制的な停止もあり、設備投資計画が成りたたない状況です。

山内・総括原価方式には事業者としては、設備投資を考えやすい制度でした。今後、価格がボラタイル(変動)な状況になると、たしかに意思決定は難しくなります。特に、送配電網の投資なども難しくなるでしょう。電力事業は、初期投資がかかります。設備への配慮も必要になるでしょう。

新規ビジネス誕生の期待

池田・ただし電力自由化でのメリットも、かなり多いと思います。

山内・今回の自由化で、印象に残ったのは、電力は裾野が広いために、そのシステム改革に関心が高く、参入意欲を示す企業が多いことでした。さまざまなビジネスが生まれているわけです、また既存の電力会社も、真剣に自分たちのビジネスを組み替えようとしています。

東京近郊の電力には需要があり、また東電が電力料金を上げてしまいました。そのために東京近郊に、参入を狙っています。東電は10%ぐらい他社にとられかねないとも述べている。その量を失うことは、かなりきついでしょう。

セット料金など、携帯で行われたサービスなどを行う予定です。しかし目立つことに飛びついているようにも見受けられます。いずれマーケティング、セグメントなどをしっかり分析するようになっていくでしょう。

澤・電力会社には失礼ながら、彼らは今まで、大もうけはできないけど、楽して経営できたわけです。明治から昭和初期まで、凄まじい事業者間競争をやってへとへとになりました。戦時体制でまとまった後で、それを見直した松永安左衛門が、競争と規制をミックスさせた制度をつくりました。「子孫のために美田を残さず」の逆で、よくできた居心地のいい制度だったために、経営をしなかった面があったわけです。

日本の企業にありがちですが、一方向にいくと、みんながその方向に進む。今回の電力自由化も意外に本気でやるかもしれません。ただし日本は少子高齢化と産業の縮小で、需要が落ち込みます。結局は限られたパイの奪い合いになる。欧州のように多国間でやることも考えなければならないでしょう。

山内・独占から始まる自由化は、公正な市場メカニズムをつくるのはとても難しい。独占者が強いので、参入者がかなわないことがある。消費者が利益を実感できるようになるか。競争がうまく機能するか。実際に動かしてみて初めて分かることがでてくるでしょう。

原子力の行く末は?

池田・原子力についてはどうなるのでしょうか。電力会社には温度差がありますが、手放したく思っている会社もある。またバックエンド問題も議論が始まっています。

澤・これは国の方針を明確にしなければいけません。私は原子力について、リプレイスの形で日本のために行うべきと、考えています。ところが電力会社にとっては電源の一つでしかなく、原子力だけをやるわけではないのです。今の状況では尻込みするでしょう。2年前、自由化論議の進んだときに行うべきでした。ようやく原子力のバックエンド問題、論点の洗い出しが国の政策で行われています。

いろいろな対策が考えられます。原子力国営化論も浮上するでしょうし、もしつくるなら英国のように原子力の電源を固定価格買い取り制度にして、投資をしやすくする方法もあります。ですが、それには政策的な決断をしなければならないでしょう。自由化が背中を押し、原子力はかなり厳しい状況になっています。

池田・電力自由化のこの問題は今後も続いていくでしょう。最後に一言言いたいのですが、電力を考える場合に、良いとか悪いなど倫理を持ち込むのは無意味だと思います。例えば、電力会社を懲らしめるとか、良い電源再エネを大切にし、悪いエネルギーの原発を潰すとか。自由化は善で規制は悪だとか。それよりも、エネルギー価格の低下、安全、安定供給をいかに実現するかという、政策の目的を考えるべきと、思います。

山内・そう思います。付け加えるとすれば、理想通り動かないことを認識すべきでしょう。市場原理に基づき、需給が逼迫すれば価格は上昇することもあります。自由化も、料金が下がる場合も上がる場合もある。こうした事実を正確に消費者に示して、国民的な議論をしていくことが必要です。

(2015年8月17日掲載)

関連記事

-

NHK 6月2日公開。中部電力はコストダウンを図るために、北陸電力や関西電力と送電線の維持管理を共同で行うなど、送配電事業での連携を検討することになりました。

-

いろんな思いが重なりました。原子力関係者として福島事故が起こったことは大変なショックでした。大学や学会で調査支援や提言を行いましたが、事故対策にもっと強く関わりたかったのです。11年に原子力委員会の廃止措置を検討する専門部会の座長となるなど、政府からの仕事の依頼に積極的に応じたのです。

-

シンポジウムパネリスト、水野教授の資料。福島の現状と健康避難の状況、ICRP基準について紹介。

-

福島県では原発事故当時18歳以下だった27万人の甲状腺診断が行われています。今年2月には「75人に甲状腺がんとその疑いを発見」との発表が福島県からありました。子どもの甲状腺がんの発生率は、100万人に1〜2人という報道もあります。どのように考えるべきでしょうか。中川 これは、原発事故の影響によるものではありません。

-

原子力規制委員会による新規制基準の適合性審査に合格して、九州電力の川内原発が再稼動した。この審査のために原発ゼロ状態が続いていた。その状態から脱したが、エネルギー・原子力政策の混乱は続いている。さらに新規制基準に基づく再稼動で、原発の安全性が確実に高まったとは言えない。

-

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞による

-

今回は太陽光発電のエネルギー政策における位置付けの現状、今後のあり方について簡単に考えていきたい。まずは前回紹介した経済産業省の太陽光発電に対する規制強化をめぐる動向を総括することから始める。 前回の記事で述べた通り、太

-

現在、パリ協定第4条第19項に基づくパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の策定作業の最終段階にある。4月25日に政府原案が公表され、パブリックコメントに付された。政府原案の概要は以下のようなものである。 【基本的考え

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間