気候を変える「ジオエンジニアリング」、向き合い方は?

2014年の木曽御嶽山の噴火

2014年の木曽御嶽山の噴火気候が火山で変わった

日本各地の火山が噴火を続けている。14年9月の木曽の御嶽山に続き、今年6月に鹿児島県の口之永良部島、群馬県の浅間山が噴火した。鳴動がどこまで続くか心配だ。火山は噴火による直接の災害だけではない。その噴煙や拡散する粒子が多い場合に太陽光を遮り、気温を下げることがある。

1783年7月の浅間山の天明の大噴火は、同年3月の岩手県の岩木山の噴火と重なり、東北に天候不順による冷害、そして全国で数十万人が餓死・病死したとされる天明の大飢饉(1780年代後半)をもたらした。さらに、この年はアイスランド、インドネシアで大規模な噴火が発生。これが一因となって北半球で寒冷化と作物の不作が続き、フランス革命(1789年)などの欧州での政治混乱の遠因となった。

米ソ冷戦の最中の1960年代には核戦争による粉じんで気候が影響を受ける「核の冬」が懸念された。観測情報のない18世紀の古い気候は、その研究のために調査が進んだ。

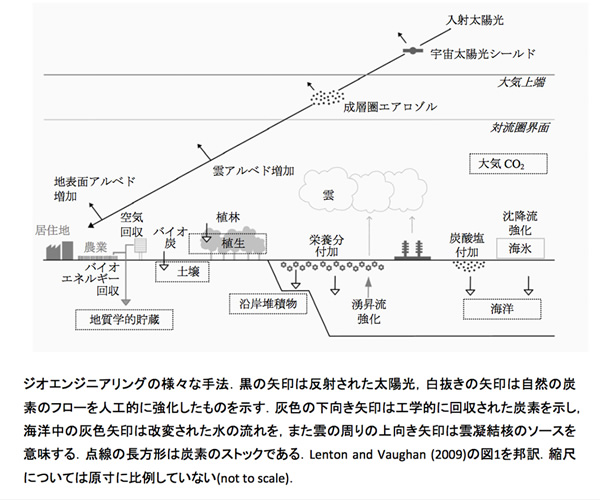

このように気候は日照と大気循環以外の要因で変わることがある。こうした事実を参考に、ジオエンジニアリング(気候工学)という人為的に気候を変える技術が、気候変動政策、また気候学者の間で語られるようになった。(図表1、「ジオエンジニアリング概説」(電力中央研究所ディスカッションペーパー)杉山昌広)人工的な雲、エアロゾル(ちり)などで太陽光を遮る技術、CO2を海中や土壌に蓄積する技術、などによって、気温を下げるものだ。中でもエアロゾル(空気中の微粒子)の散布は、火山の影響という事例があり、容易にできるため、これが特に注目されている。

関心は広がるが消極意見目立つ

もちろん気候変動の対策の本筋は化石燃料の消費拡大によるCO2の排出量の削減である。ジオエンジニアリングを政策の柱に据えようという意見は、現時点で見たことはない。こうした技術を使うと、気候のコントロールができなくなる可能性もあるためだ。

しかしそれでも、政策として考えるべきという意見が出てきたのはなぜだろうか。地球を冷やす応急措置として関心を集めているのだ。

CO2を主な原因の一つとして温暖化が起こり、それがさまざまなリスクをもたらすであろうという予想には、国際的に科学者のコンセンサスがある。しかし科学的な不確実性が、かなり大きい。世界の科学者の知見を集めたIPCCが昨年発表した第5次リポートでも、明確な断言は少ない。同リポートによれば、CO2の濃度が今より2倍になったとき気温上昇の幅は、各国研究機関の予想で100年までに1.5度から4.5度までの間にばらけている。

何も深刻な被害は起こらない可能性がある一方、問題が深刻になることも否定できない。仮に気温上昇が過剰になったとき、主に「気候変動の温度を下げる」技術であるジオエンジニアリングの可能性を検証する必要があるだろう。

著名な経済学者で、気候変動政策のオピニオンリーダーの一人である米イェール大学教授のウィリアム・ノードハウス氏は2012年に出版した著書『気候カジノ- 経済学からみた地球温暖化問題の最適解』(邦訳・日経BP社)は、ジオエンジニアリングを選択肢として持つ必要は認めているが、それを批判的に分析している。ノードハウス氏は医学の「サルベージ療法」に例えていた。これは、すべての治療が失敗したときに、患者の命だけを助ける治療法のことだ。気候変動が収拾つかなくなった場合の対応策として試みるべきとしている。

またアメリカの研究者でつくる全米科学アカデミーは今年4月にジオエンジニアリングの分析をまとめた。その効果については否定的だ。エアロゾルについては「気温上昇を抑える効果は一時的」である可能性が高いと指摘。大規模に実施すると、オゾン層や降雨パターンなどへの影響が懸念されるという。

また触媒などを使って大気中のCO2を地中、海水、植物などに吸収する手法は研究室レベルでは可能だが、進行する温暖化を防ぐには大規模な実施が必要で膨大なコストが課題となると述べた。森林を回復させるなど自然のCO2吸収能力を高める方が現実的だとした。(全米科学アカデミー・研究紹介サイト)

さらに、この問題を語ることは、どの人々も積極的ではない。「モラルハザード」(倫理性の欠如)の問題が起きることを懸念するためだ。文化人類学者の立場から、環境問題に発言を続ける京都芸術工科大学の竹村真一教授が1年ほど前、あるシンポジウムで、ジオエンジニアリングの是非を質問者から聞かれ、吐き捨てるように「推進する考えを理解できません」と述べていた。「私たちの科学技術が進歩と同時に、温暖化という問題を引き起こしました。さらにその失敗を科学の名を借りて繰り返すように思えるのです」という趣旨の見方を示した。この考えは、気候変動問題を考える人の多くが、共通して持つものだろう。

「社会主義的」科学者たちの奇妙な動き

ただし筆者は、このジオエンジニアリングの研究は進めるべきであると思う。ノードハウス氏のように「サルベージ医療」としての準備に加えて、科学技術を使うのに心配な人たちが、問題にかかわりかねないためだ。

英文の報道などによると、ジオエンジニアリングの活用をロシアの科学者が積極的に訴えることが目立つ。ロシアの科学アカデミーは、IPCCの第5次作業部会の議論で、13年ジオエンジニアリングを大きく取り上げることを訴えたという。(英紙ガーディアン13年9月19日記事)結局、ロシアの主張のためだけではないが、IPCCはこの問題について報告書でわずかながら言及した。

旧ソ連時代、ロシアは気候の改変に積極的だった。しかしその取り組みは環境破壊の失敗例として残ることが多い。大規模な潅漑と耕地の拡大によって、世界第4の湖だったアラル海の面積が6万7000平方メートルから10分の1以下に縮小。これは四国の広さ1万8800平方メートル3個分が消えたことに等しい。周辺では降雨の縮小、土地の砂漠化などさまざまな影響が起こっている。北極海の氷の溶解計画もあったが、規模が大きすぎて断念したそうだ。

ソ連の影響を思想を受け継いだ中国共産党政権も、環境政策では失敗を続けている。工業化による大気汚染、耕地の増加による砂漠の拡大、長江の流れを変えた三峡ダムなどの例がある。もちろん西側諸国でも大規模な事業は見られたことだが、中ソは近年まで、環境改変に積極的だった。三峡ダムの完成は2012年だ。2008年の北京オリンピック、10年の上海万博では、会場では晴天の日が多かった。そして大気汚染のひどさも別の季節ほどひどくはなかった。降雨をさせるための化学物質をまいて事前に雨を大量に降らせて空気中の汚染物質を減らすと同時に、イベント開催期間中に晴れやすくしたという。

人間の理性を強調する社会主義体制では、非合理な面を含む自然への畏怖が消え、人知で押さえつけるという発想を繰り返してしまうのかもしれない。

またジオエンジニアリングはコストの安さからも注目される。世界の温室効果ガスの排出量の5%日本ではガス国内排出を1%下げるのに1兆円かかるとされる。化石燃料抑制や、省エネ努力よりも、エアロゾルを大気中にばらまいた方が気候変動対策で、安く済むだろう。

米国シンクタンクの外交問題評議会では、2010年にジオエンジニアリングをめぐるシンポジウムを行った。その報告が同評議会の編集する論説誌フォーリン・アフェアーズリポート(同年第5号)に掲載されていた。ある気候学者が「排出量の削減努力の代替措置として地球工学オプションを用いるのは、麻薬中毒と同じで、一度やり始めると止められなくなる」可能性を指摘していた。

こうしたことを考えると、この問題を考える際に、このジオエンジニアリングは地球規模のガバナンスの観点からも検討しなければならないだろう。影響は小さいと思われた対策が、世界的な影響を与えるかもしれない。そして気候改変の好きそうな政府と科学者のいる国がある。一部の人たちによって、勝手に、そして自分たちの都合のいいように、地球を作りかえられては困るのだ。

不確実なリスクに囲まれた、気候変動問題でさらに不確実性を増やす必要はない。ジオエンジニアリングは研究を進めながら、実際には使わないようにする状況作りが大切だ。

(2015年6月29日掲載)

関連記事

-

原子力規制委員会が原発の新安全設置基準を設けるなど制度の再構築を行っています。福島原発事故が起こってしまった日本で原発の安全性を高める活動は評価されるものの、活断層だけを注視する規制の強化が検討されています。こうした部分だけに注目する取り組みは妥当なのでしょうか。

-

サプライヤーへの脱炭素要請が複雑化 世界ではESGを見直す動きが活発化しているのですが、日本国内では大手企業によるサプライヤーへの脱炭素要請が高まる一方です。サプライヤーは悲鳴を上げており、新たな下請けいじめだとの声も聞

-

英国の研究所GWPFのコンスタブルは、同国の急進的な温暖化対策を、毛沢東の大躍進政策になぞらえて警鐘を鳴らしている。 Boris’s “Green Industrial Revolution” is Economic L

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

「世界で遅れる日本のバイオ燃料 コメが救世主となるか」と言う記事が出た。筆者はここでため息をつく。やれやれ、またかよ。バイオ燃料がカーボンニュートラルではないことは、とうの昔に明らかにされているのに。 この記事ではバイオ

-

権威ある医学誌The Lancet Planetary Healthに、気候変動による死亡率の調査結果が出た。大規模な国際研究チームが世界各地で2000~2019年の地球の平均気温と超過死亡の関連を調査した結果は、次の通

-

11月13日に原子力規制委員会は高速増殖原型炉「もんじゅ」の別の運営主体を半年以内に探すように文部科学省に勧告を提出しました。マスメディアは、もんじゅの運営主体が見つからず、運転中止、廃炉になれば我が国の核燃料サイクル計画が頓挫し、深刻な影響があると一斉に報道しました。

-

東京新聞によれば、学術会議が「放射性廃棄物の処理方法が決まらない電力会社には再稼動を認可するな」という提言を17日にまとめ、3月に公表するらしい。これは関係者も以前から懸念していたが、本当にやるようだ。文書をみていないので確かなことはいえないが、もし学術会議が核廃棄物の処理を条件として原発の運転停止を提言するとすれば違法である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間